Книги похожие на «Мне нравится, что Вы больны не мной… (сборник)»📚 — читать онлайн на MyBook

Книги похожие на «Мне нравится, что Вы больны не мной… (сборник)»📚 — читать онлайн на MyBookЧто выбрать

Библиотека

Подписка

📖Книги

🎧Аудиокниги

👌Бесплатные книги

🔥Новинки

❤️Топ книг

🎙Топ аудиокниг

🎙Загрузи свой подкаст

📖Книги

🎧Аудиокниги

👌Бесплатные книги

🔥Новинки

❤️Топ книг

🎙Топ аудиокниг

🎙Загрузи свой подкаст

- Главная

- Библиотека

- ⭐️Марина Цветаева

- 📚Мне нравится, что Вы больны не мной… (сборник) org/ListItem»>Книги, похожие на «Мне нравится, что Вы больны не мной… (сборник)»

Читайте онлайн книги в подборке из списка похожих на «Мне нравится, что Вы больны не мной… (сборник)» автора Марина Цветаева на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте книги наподобие «Мне нравится, что Вы больны не мной… (сборник)» где угодно даже без интернета.

Хочу у зеркала, где муть… (сборник)

Марина Цветаева

Бесплатно

В сборник вошли самые популярные стихотворения Цветаевой, включены также известные циклы, посвященные Блоку, Ахматовой, Маяковскому, и поэмы – «Поэма заставы», «Поэма Конца», «Поэма Горы» и «Поэма Лестницы».

Белая береза под моим окном…

Сергей Есенин

Бесплатно

В книгу включены стихотворения С. А. Есенина, которые входят в программу по литературе для начальной школы и 5—11-х классов.

Покой нам только снится (сборник)

Александр Блок

Бесплатно

В сборник вошли все наиболее известные произведения Александра Блока разных лет – начиная с прославившего его цикла «Стихи о Прекрасной даме», ставшего своеобразным эталоном русского символизма, и кончая спорными и неоднозначными поэмами «Двенадцать» и «Возмездие», вызвавшими осуждение у современ. ..

..

Анна Снегина. Стихотворения (сборник)

Сергей Есенин

Бесплатно

Сергей Есенин – белокурый красавец, кутила, любимец женщин – был щедро одарен природой. Поэзия Есенина отличалась особой музыкальностью и тонким лиризмом, его талант только совершенствовался с годами. Но судьба отпустила недолгий срок… В состав книги включены не только стихотворения, но и маленьк…

Я помню, любимая, помню…

Сергей Есенин

Бесплатно

Сергей Есенин – русский поэт, тонкий лирик, мастер психологического пейзажа, представитель новокрестьянской поэзии, а позднее имажинизма – писал пронзительные стихи о любви. «…земля русская не производила ничего более коренного, естественно уместного и родового, чем Сергей Есенин…» – писал Борис …

Шепот, робкое дыханье…

Афанасий Фет

Стандарт

Стихи Афанасия Фета знакомы нам с детства. Редкий поэт столь выразителен и точен в описании картин природы, столь восторжен – в описании женской красоты. Поэзия Фета удивительно музыкальна, потому и запоминаются его строки, потому и написано столько романсов на его стихи. Мы предлагаем вам вновь …

Поэзия Фета удивительно музыкальна, потому и запоминаются его строки, потому и написано столько романсов на его стихи. Мы предлагаем вам вновь …

Стихотворения 1916 – 1925

Сергей Есенин

Бесплатно

Стихотворения 1916 – 1925Сергей Александрович Есенин Стихотворения 1916-1925 * * * Вечер, как сажа,Льется в окно.Белая пряжаТкет полотно.Пляшет гасница,Прыгает тень.В окна стучитсяСтарый плетень.Липнет к окошкуЧерная гать.Девочку-крошкуБайкает мать.Взрыкает зыбкаСонный тропарь:«Спи, моя рыбка,Спи…

Полное собрание стихотворений

Игорь Северянин

Бесплатно

В книге собраны стихотворений Игоря Северянина, прекрасного русского поэта, который, по словам В. Брюсова, «глубоко переживает жизнь и своими ритмами заставляет читателя страдать и радоваться вместе с собою».

Брак холостит душу (сборник)

Александр Пушкин

Бесплатно

Александр Сергеевич Пушкин – отец русской поэзии подарил нам величайшие образцы поэтического искусства. Меж тем мало кто заметил среди его творческого наследия примеры «эротической» лирики. Нередко бесовскую натуру великого поэта прикрывают, как нечто постыдное. Однако именно в ней кроется его ис…

Меж тем мало кто заметил среди его творческого наследия примеры «эротической» лирики. Нередко бесовскую натуру великого поэта прикрывают, как нечто постыдное. Однако именно в ней кроется его ис…

Стихотворения и поэмы

Сергей Есенин

Бесплатно

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучаемые в начальной и средней школе и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для…

О проекте

Что такое MyBook

Правовая информация

Правообладателям

Документация

Помощь

О подписке

Купить подписку

Бесплатные книги

Подарить подписку

Как оплатить

Ввести подарочный код

Библиотека для компаний

Настройки

Другие проекты

Издать свою книгу

MyBook: Истории

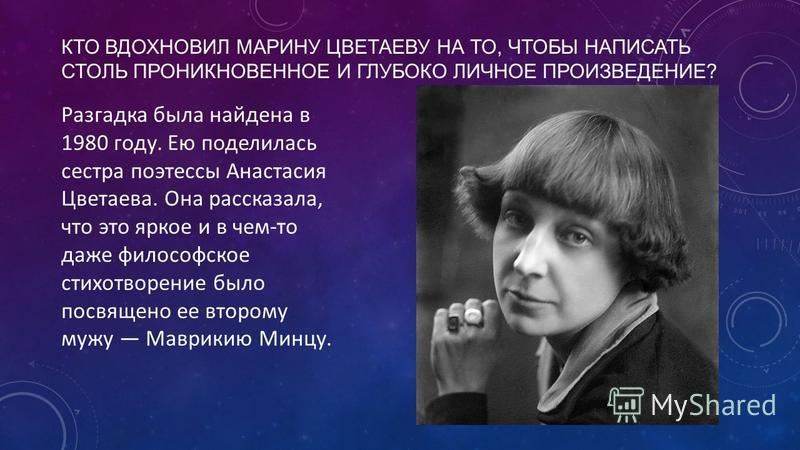

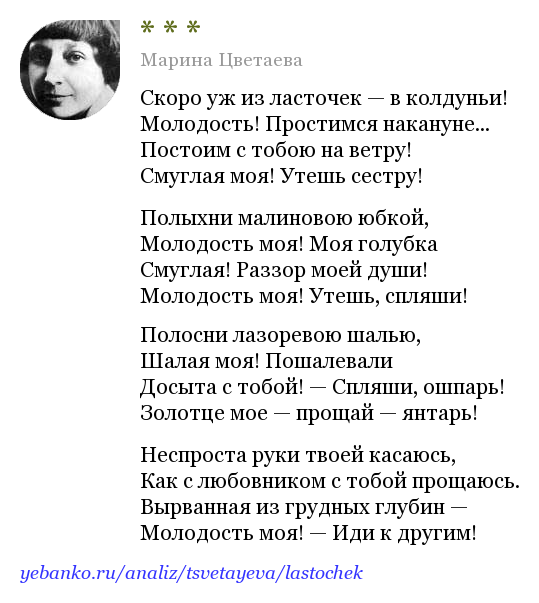

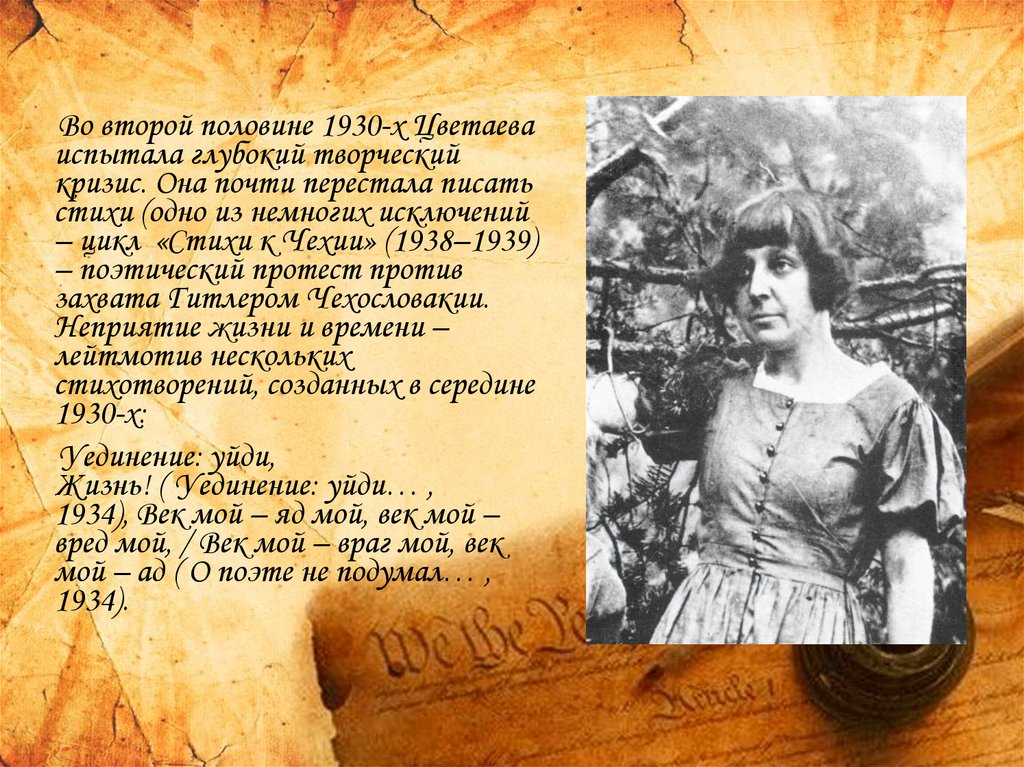

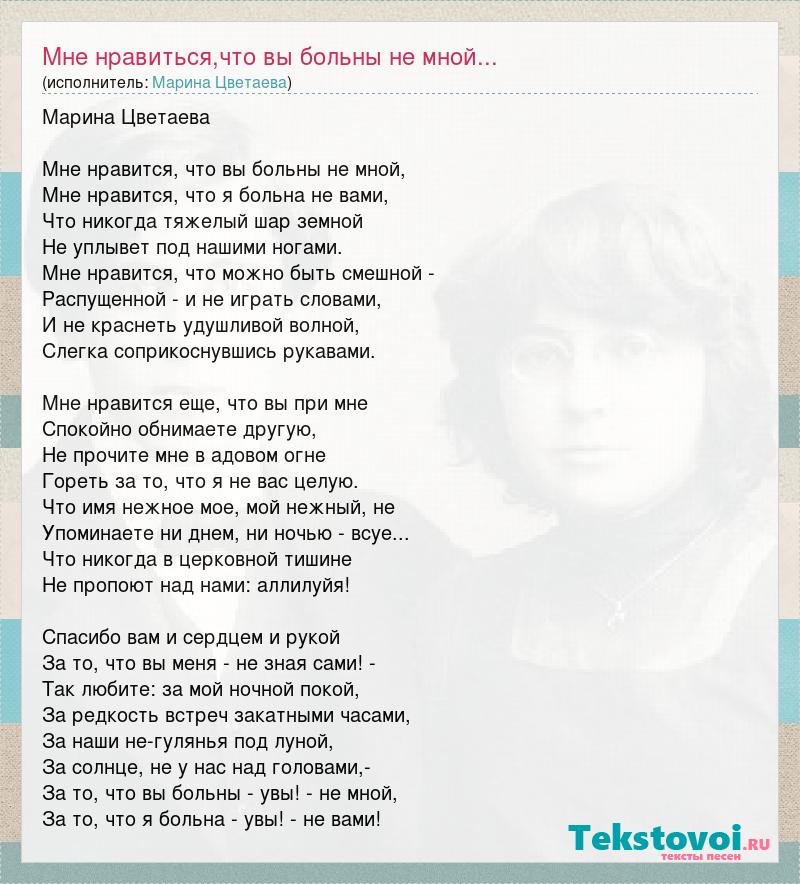

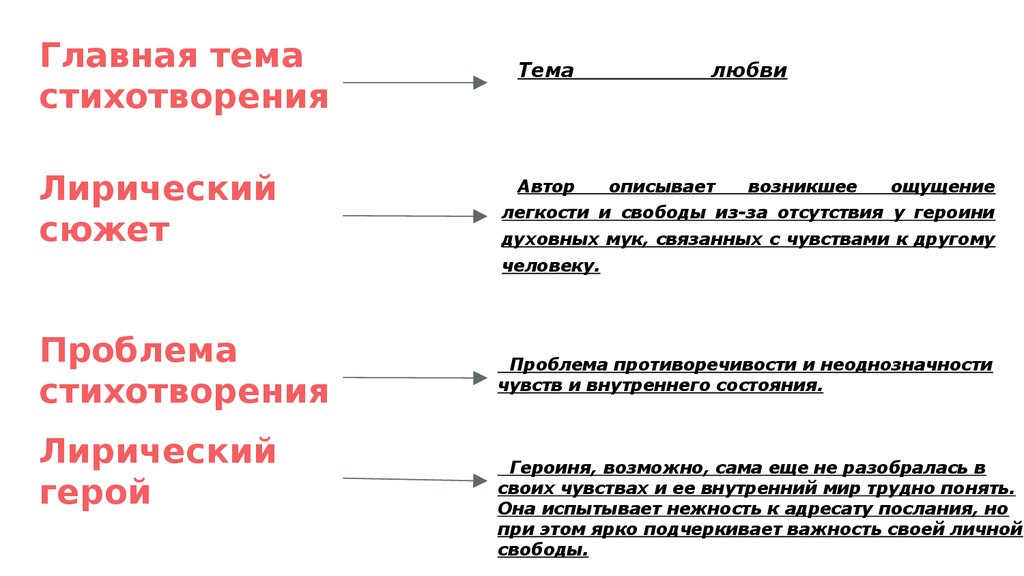

«Мне нравится, что Вы больны не мной…», анализ стихотворения Марины Цветаевой

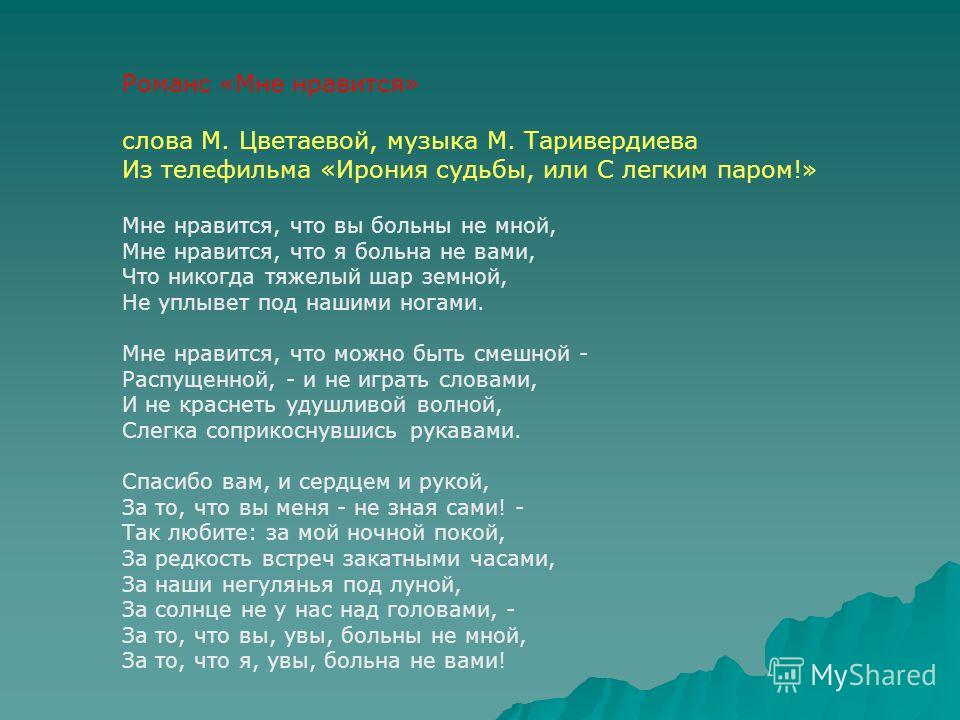

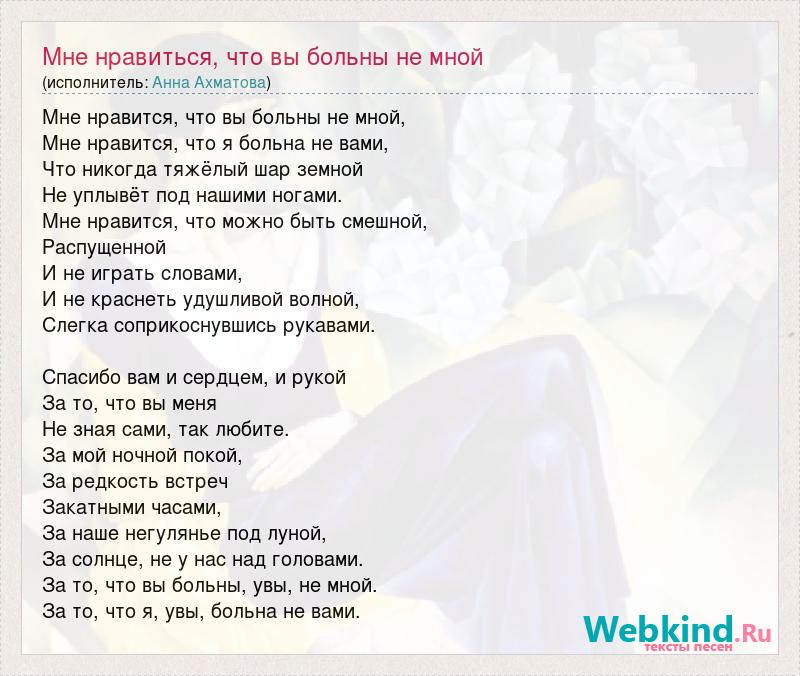

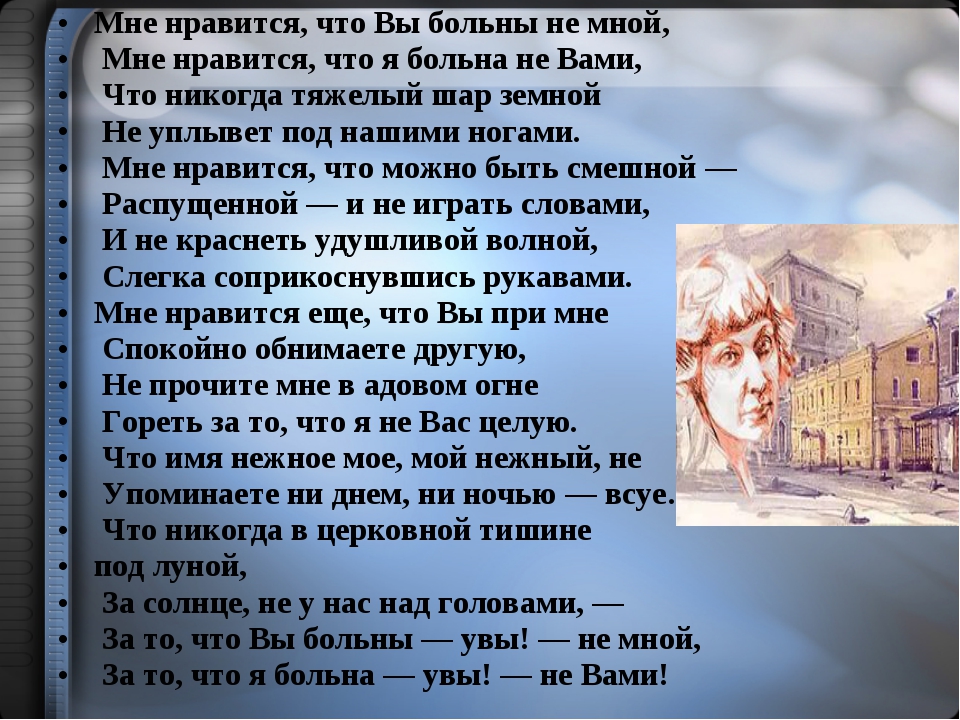

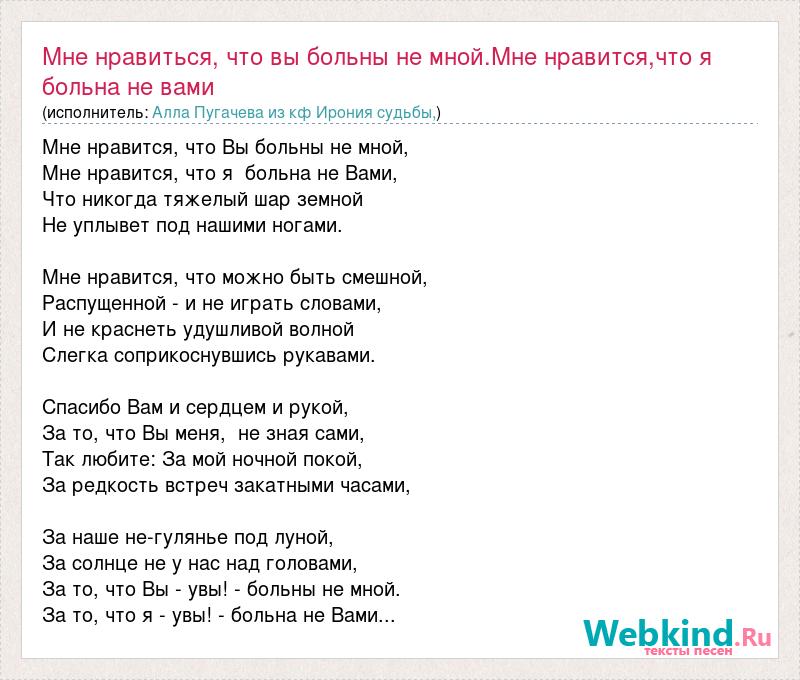

Наверное, нет в нашей стране человека, кто бы ни смотрел «новогодний» фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». В этом фильме впервые прозвучало несколько песен на стихи Марины Цветаевой, самой известной из которых, безусловно, стал романс «Мне нравится, что Вы больны не мной…»

В этом фильме впервые прозвучало несколько песен на стихи Марины Цветаевой, самой известной из которых, безусловно, стал романс «Мне нравится, что Вы больны не мной…»

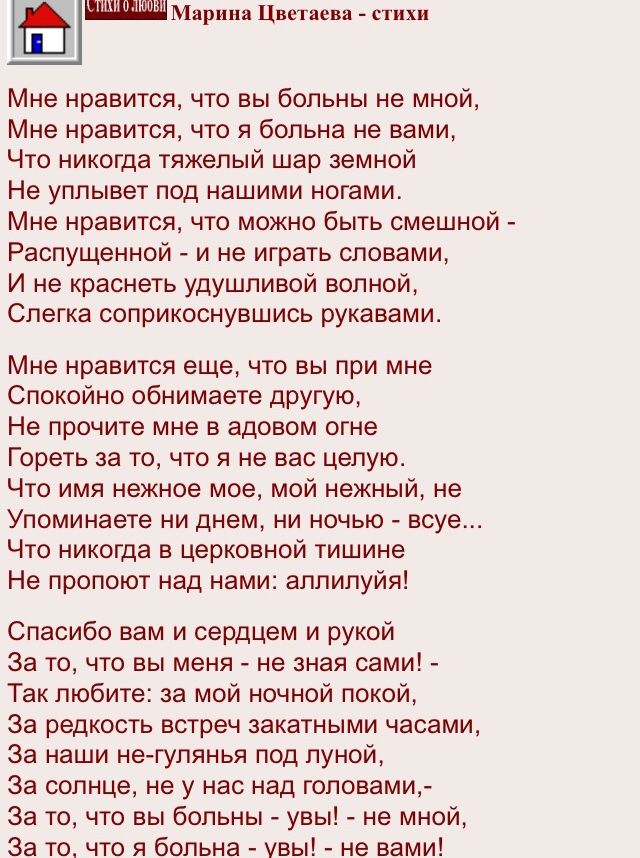

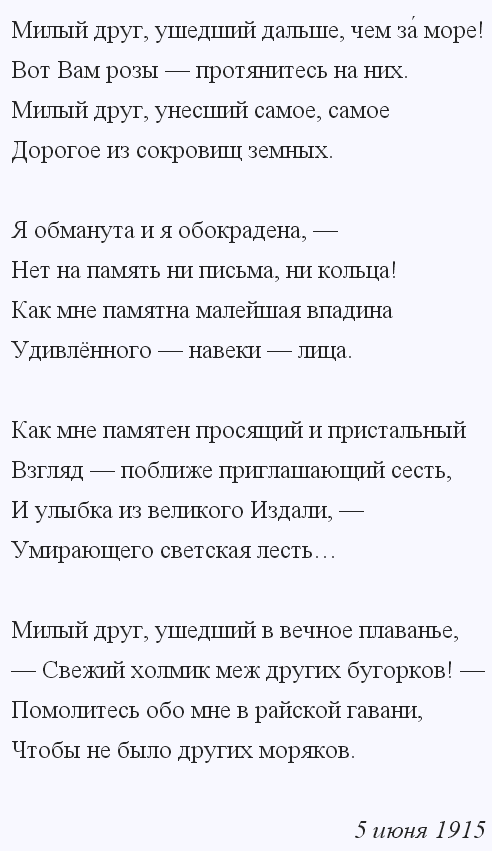

Стихотворение, анализ которого проводится, было написано Цветаевой в 1915 году и посвящено гражданскому мужу ее сестры Анастасии, Маврикию Александровичу Минцу.

Наверное, странно слышать от молодой женщины, всего три года находящейся в браке, признание в «не-любви» к другому мужчине. Зная Марину, которая каждый раз влюблялась с новой силой, самоотверженно, отдаваясь этому чувству до конца, понимаешь, почему появилось такое стихотворение. Но любовь к сестре, конечно, никогда бы не позволила поэтессе переступить некую грань, после которой, как говорится, земля уходит из-под ног, что в поэтическом переложении звучало так:

Что никогда тяжелый шар земной

Не уплывет под нашими ногами.

Героиня стихотворения, безусловно, производит впечатление уже достаточно искушенной в любовных делах женщины. Ведь она перечисляет немало признаков того, как происходит любовное свидание: встречи «закатными часами», «гулянья под луной», «солнце над головами». Скорее всего, она уже не раз испытывала сильное влечение к мужчине, которое потом сменялось разочарованием, и теперь любовь для нее сродни болезни. Поэтому она даже с некоторым облегчением начинает свой монолог-обращение:

Ведь она перечисляет немало признаков того, как происходит любовное свидание: встречи «закатными часами», «гулянья под луной», «солнце над головами». Скорее всего, она уже не раз испытывала сильное влечение к мужчине, которое потом сменялось разочарованием, и теперь любовь для нее сродни болезни. Поэтому она даже с некоторым облегчением начинает свой монолог-обращение:

Мне нравится, что Вы больны не мной,

Мне нравится, что я больна не Вами.

Дескать, мы в равной ситуации, а значит, никто не будет мучиться, ведь, как известно, один всегда любит, а другой всего лишь позволяет себя любить. Такое «равноправие» даже внешне подчеркнуто анафорой в начале стихотворения.

Дальше героиня довольно отстраненно рассуждает о том, какие преимущества дает «не-любовь». Ей можно быть «смешной, распущенной» и «не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами», а ему можно спокойно обнимать другую, наблюдая, как героиня целует другого мужчину. Вроде бы все замечательно. Но вдруг она словно проговаривается: «Мой нежный». Складывается впечатление, что героиня про себя уже не раз так обращалась к своему воображаемому собеседнику.

Вроде бы все замечательно. Но вдруг она словно проговаривается: «Мой нежный». Складывается впечатление, что героиня про себя уже не раз так обращалась к своему воображаемому собеседнику.

Так постепенно, сама того не замечая, она начинает говорить о сокровенной мечте любой девушки: чтобы «в церковной тишине» пропели «Аллилуйя!». Ведь именно обряд венчания должен навсегда соединить любящие сердца перед Богом.

Заключительная часть стихотворения написана совсем в другом эмоциональном ключе. Это уже не пространное рассуждение о том, что было бы, если… Это уже выражение глубокой признательности человеку, который, оказывается, любит героиню, правда, сам того не зная. Получается, она ему благодарна и «за ночной покой», и «за редкость встреч закатными часами», и «за солнце не у нас над головами». Эти бесконечные поводы для благодарности выражены анафорическими повторами: кажется, что их слишком много. Но последние две строчки с повторяющимся междометием «увы!», по сути, и выдают героиню: здесь звучит ничем не прикрытое сожаление о том, что не бросились в омут чувств с головой.

Если в начале своего признания героиня обращается к адресату слегка иронично, подчеркивая дистанцию между ними нарочито вежливым Вы с заглавной буквы, то к концу произведение принимает исповедальный характер. Получается, героиня готова страдать и мучиться, если потребуется, ведь другая русская поэтесса, Анна Ахматова, была уверена, что «должен на этой земле испытать каждый любовную пытку». Но и душевный покой тоже необходим, ведь страсть сжигает изнутри, заставляя забыть обо всем на свете.

Перед нами действительно исповедь женской души, позволившая в очередной раз убедиться в силе художественного слова и его великой возможности выражать, казалось бы, самые невыразимые чувства совсем простыми, понятными для всех словами.

Изучив анализ стихотворения «Мне нравится…», обратите внимание на другие сочинения:

- «Бабушке», анализ стихотворения Цветаевой

- «Молодость», анализ стихотворения Марины Цветаевой

- «Красной кистью рябина зажглась», анализ стихотворения Цветаевой

- «Встреча», анализ стихотворения Цветаевой

- «Любовь! Любовь!», анализ стихотворения Цветаевой

- «Рас-стояние: вёрсты, мили», анализ стихотворения Цветаевой

- «В Париже», анализ стихотворения Цветаевой

- «Глаза», анализ стихотворения Цветаевой

- «Дикая воля», анализ стихотворения Цветаевой

- «Кошки», анализ стихотворения Цветаевой

- «Имя твое – птица в руке…», анализ стихотворения Цветаевой

- «Моим стихам, написанным так рано…», анализ стихотворения Цветаевой

- «Книги в красном переплёте», анализ стихотворения Цветаевой

- «Семь холмов – как семь колоколов!.

.», анализ стихотворения Цветаевой

.», анализ стихотворения Цветаевой

По произведению: «Мне нравится»

По писателю: Цветаева Марина Ивановна

Самые известные романсы на стихи Марины Цветаевой

Комсомольская правда

ЗвездыКультураКультура: литература

25 сентября 2013 18:11

26 сентября (8 октября) 1892 года родилась Марина Цветаева – одна из выдающихся поэтов ХХ века. Мы выбрали для вас четыре самых трогательных песни на ее стихи и вспомнили их историю

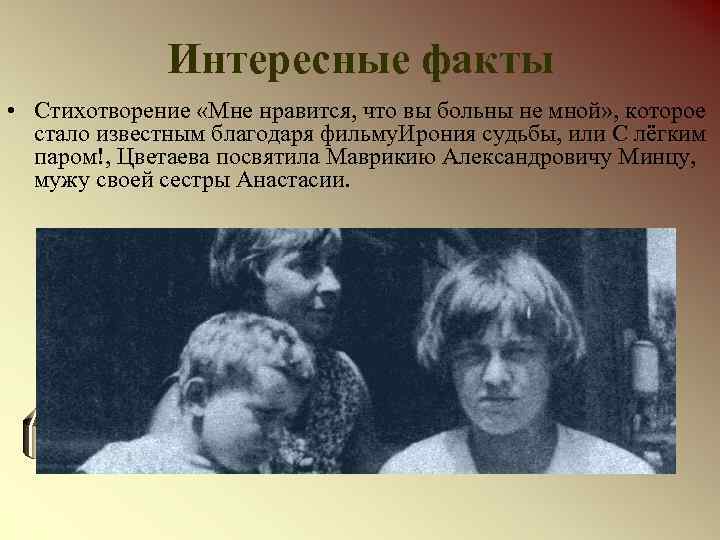

«Мне нравится, что вы больны не мной…» Известный романс на музыку Микаэла Таривердиева из всенародно любимой «Иронии судьбы или С легким паром». Закадровым голосом Аллы Пугачевой его исполняет Надя, 34-летняя учительница русского языка и литературы (героиня Барбары Брыльска). Стихотворение «Мне нравится, что вы больны не мной», которое стало широко известным именно благодаря комедии Эльдара Рязанова, Цветаева посвятила Маврикию Александровичу Минцу, мужу своей сестры Анастасии.

Кадр из фильма «Ирония Судьбы».

Цветаевские строки — и глубокие и проникновенные, чистые и сильные, и, вопреки прочтению ироничных создателей новогодней комедии, без всякого потаенного смысла.

«Многие не понимают этого стихотворения, ищут подтекст, второй смысл. А никакого второго смысла нет, — рассказывала в одном из интервью Анастасия Цветаева. — Мне было 20 лет, я рассталась со своим первым мужем.

Марина и Анастасия Цветаева с детьми и мужьями. Справа — Маврикий Минц, адресат стихотворения «Мне нравится…»

На моих руках – 2-х летний сын Андрюша. Когда Маврикий Александрович впервые переступил порог моего дома ( выполнял просьбу друга ), мы проговорили целый день < …> Маврикий Александрович сделал мне предложение. Я стала его женой. Но когда Маврикий Александрович познакомился с Мариной – он ахнул! Марине 22 года, и она уже автор двух поэтических сборников, у нее прекрасный муж и 2-х летняя дочь. Марина в те счастливые годы была хороша собой, белоснежная кожа с легким румянцем, красивые вьющиеся волосы.

«Генералам двенадцатого года» Песня, известная как «Романс Настеньки», звучит в культовой картине «О бедном гусаре замолвите слово». Действие лирической комедии разворачивается в «то замечательное время, когда мужчины владели шпагой лучше, чем грамотой, и шли бесстрашно не только в бой, но и под венец; когда женщины умели ценить бескорыстную любовь и вознаграждали её приданым; когда наряды были такими красивыми, а фигуры такими стройными, что первое было не стыдно надевать на второе».

Атмосфера романтики и приключений в фильме вполне соответствуют духу цветаевских строф. Стихотворение «Генералам двенадцатого года», написанное в 1913 году, Цветаева посвятила мужу Сергею Эфрону, офицеру белой гвардии.

Александр Тучков.

«Ах, на гравюре полустертой// В один великолепный миг// Я встретила, Тучков-четвертый// Ваш нежный лик…». Речь идет о довольно известной гравюре. Работа, которой восхищалась Цветаева, выполнена художником Александром Ухтомским уже после смерти Тучкова-четвёртого — по рисунку художника Варнека, который, в свою очередь, в 1813 году имел перед глазами медальон с миниатюрным прижизненным изображением Александра Тучкова.

«Моя маленькая» (Ландыш, ландыш белоснежный…) Песня в исполнении Полины Агуреевой звучит в фильме Сергея Урсуляка, «Долгое прощание» (2004) — экранизации одноименного романа Юрия Трифонова. Стихотворение из цикла «Стихи к Сонечке» написано в 1919 году и посвящено актрисе Софье Голлидей, с которой Цветаеву связывала нежная дружба, длившаяся около 2-х лет.

Софья Голлидэй

И согрела не только ее героев, но и читателей автобиографической «Повести о Сонечке», написанной Цветаевой много позже в память о подруге.

«Если бы я была мужчиной – это была бы самая счастливая любовь — а так – мы неизбежно должны были расстаться, — Сонечка была мне дана – на подержание – в ладонях. В объятиях. Оттого, что я ребенка подержала в руках, он не стал мой. И руки мои после него так же пусты».

Реквием (Монолог) «Уж сколько их упало в эту бездну…» Песню, в основу которой лег этот цветаевский текст, впервые исполнила Алла Пугачева в 1988 году. Музыку написал известный советский и российский композитор Марк Минков. Многие музыковеды и поклонники творчества Аллы Борисовны считают «Реквием» шедевром в репертуаре артистки. Сложно с этим не согласиться! Стихотворение «Уж сколько их упало в эту бездну…», проникнутое трагическим ощущением судьбы и горячей жаждой жизни, стремлением оставить в мире свой след, написано в 1913 году юным автором на взлете поэтической славы. Соответственно, строки «…За то, что мне так часто слишком грустно и только 20 лет» в интерпретации Аллы Пугачевой, бывшей на тот момент значительно старше лирической героини, пришлось убрать. Так «Монолог» стал более универсальным, чем авторский текст. Это страстное, не ограниченное возрастными и какими либо-другими рамками обращение к миру «с требованием веры и с просьбой о любви».

Музыку написал известный советский и российский композитор Марк Минков. Многие музыковеды и поклонники творчества Аллы Борисовны считают «Реквием» шедевром в репертуаре артистки. Сложно с этим не согласиться! Стихотворение «Уж сколько их упало в эту бездну…», проникнутое трагическим ощущением судьбы и горячей жаждой жизни, стремлением оставить в мире свой след, написано в 1913 году юным автором на взлете поэтической славы. Соответственно, строки «…За то, что мне так часто слишком грустно и только 20 лет» в интерпретации Аллы Пугачевой, бывшей на тот момент значительно старше лирической героини, пришлось убрать. Так «Монолог» стал более универсальным, чем авторский текст. Это страстное, не ограниченное возрастными и какими либо-другими рамками обращение к миру «с требованием веры и с просьбой о любви».

Возрастная категория сайта 18+

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.

И.О. шеф-редактора сайта — Канский Виктор Федорович

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

Приобретение авторских прав и связь с редакцией: [email protected]

«Конечно, мы с тобой сестры…» НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА И МАРИНА ЦВЕТАЕВА — СКРЫТЫЙ МИР ПОЭЗИИ ГОНЧАРОВОЙ

«Возьмите Гончарову — она никогда не писала стихов, никогда не жила стихами, но она понимает, потому что смотрит и она видит», — писала в 1929 году поэтесса Марина Цветаева, описывая проницательную оценку Натальей Гончаровой ее стихотворения «Вестнику»[1]. Поэзию Натальи Гончаровой условно можно разделить на несколько групп: стихи о любви, стихи о России, стихи о судьбе и призвании художника, цикл стихов, посвященных природе и месту человека и машины в ней. Образы моря и взморья пронизывает эссе Цветаевой. Даже первое впечатление от парижской улицы Висконти, где Гончарова снимала свою мастерскую, было связано с морем: «Запах моря. Нет, ветерок с моря — аромат мы добавляем сами»[6]. Мастерская Гончаровой в воображении Цветаевой была корабельной каютой, а ветер за окном дул с моря. В своих стихах Гончарова ассоциировала и с Парижем. с морем: Сегодня Париж — приморский город. «»Тема моря — нет, не просто море, я думаю, а свет, цвет, и эта чистота. Море с бьющимися волнами Нередко образы моря появлялись в любовных стихах Гончаровой как символ надежды и отчаяния, радости быть вместе и боли разлуки: У берега море шумит без ветерка. Пена, сделанная из слез невест Для Гончаровой море говорило и о жизни в изгнании, о тоске по родному краю, России: Синева моря и усталость гор, Моя страна, где я оставила всех, кто был мой, Значительная часть картины Гончаровой посвящена ее «крестьянскому кругу», жизни русской деревни, трудовой жизни от сезона к сезону. Аналогичное чувство Гончарова выразила в своих стихах: Я не строила себе дома на чужбине. Когда Гончарова уехала за границу, образы России, прежде формировавшие ее «крестьянскую» и «религиозную» живопись начала 1910-х годов, нашли свое отражение в ее театральных работах, в частности в эскизах сцен и костюмов к «Русским балетам» Дягилева. , с такими постановками, как «Золотой петушок» Римского-Корсакова (1914) и «Свадебка» Стравинского (1923). И в эскизах для театра, и в поэзии Россия для Гончаровой — это фольклор, сельская жизнь, труд, религиозные праздники и обряды. Цветаева делила жизнь своего героя на две части: «до России» и «после России». Гончарова увидела раскол через образы «Матери России» и «Мачехи Европы». В другой стране проходит вся моя жизнь, красивая и умная Мне милее чужого прелестного лица .[16] Любая примета или искра жизни привлекали Гончарову. Природа как целостный, живой, бесконечный и повторяющийся цикл была в центре ее искусства. «Растения — вот к чему я неизбежно возвращаюсь, когда думаю о Гончаровой. […] Куст, ветка, стебель, побег, лист — таковы политические, этические и эстетические аргументы Гончаровой. Сама растение, она не любит отдельные растения, она любит себя в них. Нет, не сама, а то, что ей принадлежит», — писала Цветаева о любви художницы к живому миру[17]. Мне свернуться калачиком Жизнь человека разворачивается на фоне этого вечного движения. Так ловко овладев природой, строя машины и фабрики, человек живет по своим правилам. Трудовая жизнь, управляемая машинами, бессмысленна по сравнению с милой Гончаровой крестьянской жизнью: Работать и работать, как вчера, В своих картинах Гончарова также обращалась к теме машин: двигателей, заводов, городской жизни. В каком-то смысле ее привлекали сюжеты: «Биплан, летящий над поездом» (1913) или «Город. Композиция в черно-желтом» (1950с). Вот комментарий Цветаевой: «Гончарова чувствует близость к природе, тогда как ее отношение к машинному миру (отчужденность, отвращение, очарование, страх) больше похоже на любовь типа «противоположности притягиваются»[21]. Это привлекает ее как явление. , как иная жизнь. Значительная часть поэзии Гончаровой посвящена размышлениям о собственной судьбе. Довольно часто художница уподобляла свое призвание призванию поэта. Вот как Цветаева сравнила свою жизнь с Гончаровой: « Благоприятные условия? Для художника такого не бывает. Сама жизнь есть неблагоприятное состояние. Всякое искусство <...> состоит в подавлении, перемалывании, дроблении жизни, даже самой счастливой жизни»[22]. Тем не менее, ставни и двери закрыты, В творчестве Гончаровой поэт избран Богом, неся правду в мир под лохмотьями. Поэт – это «дух Творца».[24] Еще как голубая молния Первое впечатление Цветаевой от встречи с Гончаровой похоже: «Внешность Гончаровой. Первое: мужество, сила. Настоятельница. […] Черты лица прямые, взгляд прямой, [. Когда Гончарова созерцала свое призвание, она видела судьбу, Божью волю: В стихах Гончаровой можно найти не только отвлеченные мысли, но и вполне настоящих поэтов. Она откликнулась на трагическую смерть Владимира Маяковского[28], а в другом стихотворении она как бы обращается к Цветаевой: Конечно, мы с тобой сестры, По мере написания своего эссе Цветаева обнаруживала все больше и больше скрытых связей с Гончаровой: ее возлюбленный Пушкин и семья Гончаровых;[30] общая напряженность в основе бытия художника; Трехпрудный переулок, маленькая московская улочка, где они оба жили в России. Возможно, именно здесь находился «двор» в приведенном выше стихотворении Гончаровой. Любовные стихи Гончаровой отмечены пережитыми ею драмами. Ее жизнь была неразрывно связана с жизнью Михаила Ларионова. личных отношениях, оба артиста всю свою профессиональную жизнь прожили вместе, с 1901, когда они впервые встретились, до 1962 года, когда скончалась Гончарова. «Невозможно говорить о Гончаровой, не говоря о Ларионове», — писала Цветаева и цитировала собственные слова Гончаровой: «Ларионов — моя художественная совесть, мой камертон. […] Мы очень разные, и он видит со своей точки зрения, а не с его. И я делаю то же самое для него»[31]. Ностальгическое стихотворение Гончаровой «География» — воспоминание о жизни художников в Париже: Сегодня утром я обошла Любовь в поэзии Гончаровой приобретает трагические черты безответной страсти, если не предательства. Оно неразрывно связано с самопожертвованием. Предательством меня не напугаешь, Земная любовь — это цветение весны, за которой всегда следует осень, и чувство одиночества души, одиночества каждого из нас перед лицом вечности: Нет смысла говорить эти слова Гончарова противопоставляет любовь человеческую любви небесной, любви Божией. Мысли о Боге, вечности, смерти и бессмертии присущи искусству Гончаровой. Впервые Цветаева познакомилась с Гончаровой косвенно, через ее иллюстрации к книге стихов Тихона Чурилина «Весна после смерти», изданной в 1915 году. «Главным мотивом книги было воскресение и недавняя смерть. […] Что побудило Гончаровой, такой молодой в то время, чтобы заглянуть в эту бездну?»[35] Эти темы занимали одно из центральных мест в творчестве Гончаровой начала XIX10 с. В 1910 и 1911 годах она написала множество произведений на религиозную тематику, в том числе иконы с изображениями святых, евангелистов, архангелов, Богородицы, Троицы. Серия Гончаровой «Жатва» (1911) посвящена теме Апокалипсиса. В ее поздних работах 1950-х годов эти темы разовьются, превратившись в созерцание вечности и механизмов творения в ее абстрактных композициях мироздания и пространства. Пространство не имеет границ Цветаева описывает эту сторону художника так: «Гончарова отвечает на смерть смертью, отказом. […] Смерть (мертвое тело) не является ее предметом. Ее тема — всегда и во всем — воскресение и жизнь. […] Гончарова — все в ней — живое утверждение жизни».[37] Я знаю другую правду, В своих стихах Гончарова передает всю быстротечность земной жизни, сравнивая ее с круговоротами природы, часто используя образы весны и осени: Для всех нас припасено Поздние стихи Гончаровой, датированные апрелем-маем 1957 года, были пропитаны предчувствием собственной смерти: Как я сегодня устал, кровать. Возможно, скоро я так устану Перед последним сном всех.[40] В 1957 году, за пять лет до своей кончины, Гончарова написала свое «поэтическое завещание» («Друзья мои возлюбленные, умоляю вас»): Друзья мои, не посещайте мою могилу. Поэзия Натальи Гончаровой, в отличие от стихов Цветаевой, действительно не может быть оценена каким-либо высоким качеством. Тем не менее Гончарова всю жизнь любила поэзию, о чем свидетельствует ее неустанный интерес к творчеству поэтов ее поколения, таких как Цветаева, Константин Бальмонт, Тихон Чурилин, Владимир Маяковский. Еще она любила стихи Пушкина. Интерес к поэзии проявился также в иллюстрациях к сборникам стихов и отдельных стихотворений: «Весна после смерти» Чурилина, «Берег» 9Среди них 0015 (Le Gars) Цветаевой, «Сказка о царе Салтане» Пушкина, «Ясные тени. «Гончарова […] никогда не жила поэзией, но она понимает». В этих словах чувствуется художественное родство между Цветаевой-поэтессой и Гончаровой-художницей. Обе были знаковыми фигурами русской культуры в первые половина ХХ века. Каждый дорожил талантом и творчеством другого. Цветаева дала нам биографию души художницы и подчеркнула существенные элементы ее искусства. Оценка поэтом художницы в сочетании с самооценкой художницы в ее собственной стихов, помогает нам по-новому взглянуть на творчество настоящей амазонки русского авангарда. Иллюстрации Наталья ГОНЧАРОВА. Автопортрет с желтыми лилиями. 1907 Наталья ГОНЧАРОВА. Марина Цветаева. Фотография. 1930. Сен-Лоран Стихотворение Гончаровой «Конечно, мы с тобой сестры…» Наталья Гончарова в своей мастерской на улице Висконти. Фотография. Конец 1920-х – 1930-е, Париж Наталья ГОНЧАРОВА. Скала на берегу моря. Начало 1920-х Наталья Гончарова. Фотография. 1930–1940-е Наталья Гончарова в мастерской с полиптихом «Испанки» и картиной «Две испанки». Фотография. [Середина 1920-х – 1930-е] Наталья ГОНЧАРОВА. Эскиз декорации к третьему акту оперы «Золотой петушок» . Наталья ГОНЧАРОВА. Биплан летит над поездом. 1913 Наталья ГОНЧАРОВА. Крестьянка Тульской губернии. 1910 Стихотворение Гончаровой «Не построила я себе дома на чужбине…» Наталья Гончарова в своей мастерской. Фотография. 1920–1930-е годы, Париж Стихотворение Натальи Гончаровой «Земля чужая мне была…» Поэма Марины Цветаевой «Наталье Гончаровой» с посвящением Наталье Гончаровой. Титульный лист рукописи Марины Цветаевой о Наталье Гончаровой. 1929 Марина Цветаева. Фотография. 1930. Сен-Лоран Стихотворное завещание Гончаровой «Друзья мои возлюбленные, прошу вас…». 1957 Поэма Натальи Гончаровой «К Маяковскому». [Первая половина 1930-х] Наталья ГОНЧАРОВА. Старец с семью звездами (Апокалипсис). 1910 ЦВЕТАЕВА Марина Среди пыли книжных магазинов, широко рассеянных Перевод

Владимир НАБОКОВ Спасибо. Спасибо, что любишь меня такой, ибо вы чувствуете любовь, хотя и не знаете этого. Спасибо за ночи, которые я провел в тишине. Спасибо за прогулки под луной ты пощадил меня и те встречи на закате, не разделив их. Спасибо. Солнце никогда не благословит наши головы. Примите мою печальную благодарность за это: вы не вызываете моя болезнь. И я не причиняю твоего. Почти как я Как и я, ты идешь вперед, Ходить с опущенными глазами. Ну, я тоже опустил свой. Прохожий, остановитесь здесь, пожалуйста. Цветов белены и мака, Что меня когда-то звали Мариной, И узнать, сколько мне было лет. Или что я приду и вышвырну тебя… мне самому слишком много дали Смеяться, когда нельзя. Мои кудри завиты в завитушках… Я был, прохожий, я существовал! Прохожий, остановитесь здесь, пожалуйста. Плод, который приходит с его падением — Это правда, что кладбищенская клубника Являются самыми большими и милыми из всех. Уныло повесив голову. Легко обо мне вспоминай, Легко обо мне забыть. Золотая пыль окутывает тебя… И пусть это не смущает вас, Мой голос из-под земли. Одиночество в себя, как наши предки попал в их междоусобицы. Вы будете искать свободу и открыть его — в одиночестве. Ни души в поле зрения. Нет такого мирного сада – так что ищите его внутри себя, найти прохладу, тень. кто побеждает народ на городских площадях. Праздновать победу и оплакивать ее – в одиночестве твоего сердца. Перевод Мониза Алви и Вероника Краснова Откуда эта нежность? Откуда такая нежность? это не первые локоны Я обвел вокруг пальца — Я целовал губы темнее твоих. (Откуда такая нежность?) Другие глаза знали и отодвинулся от моих глаз. ночью (Откуда такая нежность?) с головой на твоей груди, отдохни. И что я буду с этим делать? Молодой незнакомец, поэт, бродящий по городу, ты и твои ресницы — длиннее, чем у кого бы то ни было. Я знаю правду Я знаю правду — откажись от всех остальных истин! Нигде на земле людям не нужно бороться. Смотри — уже вечер, смотри, уже почти ночь: о чем вы говорите, поэты, любовники, генералы? Ветер теперь ровный, земля мокрая от росы, буря звезд на небе сменится тишиной. И скоро мы все уснем под землей, мы которые никогда не позволяют друг другу спать над ним. Перевод

: Элейн Файнштейн. Попытка ревности Проще что ли? Удар веслами и длинная береговая линия — и память обо мне скоро станет дрейфующим островом (не в океане — в небе!) Души — вы будете сестрами — Как твоя жизнь с обычным женщина? без бога внутри нее? Королева вытеснила— Как ты сейчас дышишь? Флинч, просыпаешься? Что ты делаешь, бедняга? «Истерика и прерывания— достаточно! Я сниму свой собственный дом!» Как твоя жизнь с той другой, ты, моя родная. Завтрак вкусный? (Если вы заболеете, не вините меня!) Каково это, жить с открыткой? Ты, кто стоял на Синае. Как твоя жизнь с туристом на земле? Ее ребро (ты ее любишь?) это тебе по душе? Как жизнь? Вы кашляете? Вы напеваете, чтобы заглушить мышей в своем уме? Как вы живете с дешевыми товарами: рынок растет? Как целоваться с гипсовой пылью? Тебе наскучило ее новое тело? Как дела, с земной женщиной, без шестого чувства? Ты счастлив? мой любимый? Жесткий, как мой с другим мужчиной? Направление в ад Черт, сестры мои пылкие, будьте уверены, Где мы связаны; мы выпьем адскую смолу — Мы, которые воспели хвалу Господу Каждой фиброй в нас, каждой клеткой. Мы, кто не успел посвятить Наши ночи кружились, не гнулись и не качались Над колыбелью — в хлипкой лодке, Закутавшись в мантию, мы теперь уносимся прочь. Каждое утро, каждый день мы вставали И носить лучшие китайские шелка; И мы заиграем райские песни У костра разбойничьего логова, Мы, нерадивые швеи (швы все разошлись, Шили мы или нет, но мы были Вот такие танцоры, мы играли на свирели Пана: Мир был нашим, каждая из нас была королевой. Первый, едва задрапированный в лохмотья, и взлохмаченный, Затем заплела звездную диадему; Мы были в тюрьмах, на пирах мы упивались: Но награды небес мы для них потеряли, Затерянный в звездных ночах, в саду Где растут яблони из рая. Нет, будьте уверены, мои нежные девочки, мои пылкие И милые сестры, ад — это то, куда мы связаны. Перевод Стивена Эдгара В Париже Звездные дома и небо внизу, Земля замерла в близости. Та же тайная тоска, хотя В Париже, таком огромном и радостном. Вечерние бульвары шумные, Последний луч света умирает, Пары, в паре вокруг меня, Жестокие губы, дерзкие глаза. Я один. Приятно отдыхать Моя голова на каштане. Как в далекой Москве моя грудь Трепет под стихи Ростана. Париж ночью, болезненная странность, Дорогая древняя глупость сердца! Я возвращаюсь к фиалкам, печали, Портрет того, кто добр ко мне. Вот тот взгляд, задумчивый, брат, Вон тот мягкий профиль, на стене. Ростан,

Л’Эглон

тот мученик, И Сара – во сне я их всех нахожу! В Париже, огромном и радостном, Я мечтаю об облаках и траве, Смех, тени, зловещий, И боль, которая не пройдет. Что мне делать, пасынок и слепой Что мне делать, пасынку и слепому, В мире, где у всех есть отцы и глаза? Где анафемы, как по набережным – Любовь летит! Где только простуда, – Когда плачут? Что мне делать, ребром и торговлей, Певец? Провод! Солнечный ожог! Сибирь! На моих заблуждениях, как на мосту! По ним, невесомый, В мире намного тяжелее. Что мне делать? Первенец и певец, В мире, где тьма — серая! Где хранится вдохновение – в термосе! С неизмеримостью, В этот размеренный день? kaggsysbookishramblings Без категории

борис пастернак, письма:лето 1926, марина цветаева, нырб, поэзия, райнер мария рилке

20 комментариев Хотя в 1928-1932 годах они находились в постоянном контакте, Цветаева не знала, что ее подруга-художница действительно пробовала свои силы в поэзии. Без сомнения, она сочла бы это совпадение кисти и написанного слова интригующим. Сегодня сохранились четыре полных тетради и множество отдельных рукописных стихотворений[2], и они ясно показывают, что Гончарова использовала поэзию как личный дневник и средство для зарисовки мимолетных впечатлений. Это был также способ отражения, способ поиска символа, цвета или атмосферы. (Иногда Гончарова даже переходила на французский, чтобы добиться нужного тона.) Большинство ее стихов не датировано, за исключением написанных в апреле и мае 1957-го года, когда 76-летняя Гончарова упомянула об идее опубликовать свое стихотворение в письме к Оресту Розенфельду, хотя и мало веря в жизнеспособность проекта: «Кроме того, есть еще кое-что, что я сделала для себя , сборник стихов, который, я уверен, никогда не появится в печати. В этом контексте особое значение приобретает связь Гончаровой с Цветаевой — они были подругами, соратниками и родственными творческими душами.

Хотя в 1928-1932 годах они находились в постоянном контакте, Цветаева не знала, что ее подруга-художница действительно пробовала свои силы в поэзии. Без сомнения, она сочла бы это совпадение кисти и написанного слова интригующим. Сегодня сохранились четыре полных тетради и множество отдельных рукописных стихотворений[2], и они ясно показывают, что Гончарова использовала поэзию как личный дневник и средство для зарисовки мимолетных впечатлений. Это был также способ отражения, способ поиска символа, цвета или атмосферы. (Иногда Гончарова даже переходила на французский, чтобы добиться нужного тона.) Большинство ее стихов не датировано, за исключением написанных в апреле и мае 1957-го года, когда 76-летняя Гончарова упомянула об идее опубликовать свое стихотворение в письме к Оресту Розенфельду, хотя и мало веря в жизнеспособность проекта: «Кроме того, есть еще кое-что, что я сделала для себя , сборник стихов, который, я уверен, никогда не появится в печати. В этом контексте особое значение приобретает связь Гончаровой с Цветаевой — они были подругами, соратниками и родственными творческими душами. В 1932, пытаясь запечатлеть свои впечатления от Гончаровой, Цветаева написала очерк «Наталья Гончарова — жизнь и искусство». Свой очерк поэт назвал «опытом биографии души художника»[4]. Все факты жизни Гончаровой были почерпнуты непосредственно из бесед Цветаевой с ней, и поэт использовал их, чтобы создать непосредственную оценку мира художницы. Цветаева писала: «Я дорожу Гончаровой потому, что она не осознает своей ценности — ни как человека, ни как художника. Так что для меня она как природа, а я художник, пишущий с натуры»[5]. Сопоставляя эти «живые» впечатления, мы видим цветаевское понимание природы Гончаровой как художника как слияния живописи и поэзии. . С этой точки зрения стихи Гончаровой являются явным дополнением к ее творчеству, тем более что ее стихи наиболее справедливо можно назвать «любительскими»9.0007

В 1932, пытаясь запечатлеть свои впечатления от Гончаровой, Цветаева написала очерк «Наталья Гончарова — жизнь и искусство». Свой очерк поэт назвал «опытом биографии души художника»[4]. Все факты жизни Гончаровой были почерпнуты непосредственно из бесед Цветаевой с ней, и поэт использовал их, чтобы создать непосредственную оценку мира художницы. Цветаева писала: «Я дорожу Гончаровой потому, что она не осознает своей ценности — ни как человека, ни как художника. Так что для меня она как природа, а я художник, пишущий с натуры»[5]. Сопоставляя эти «живые» впечатления, мы видим цветаевское понимание природы Гончаровой как художника как слияния живописи и поэзии. . С этой точки зрения стихи Гончаровой являются явным дополнением к ее творчеству, тем более что ее стихи наиболее справедливо можно назвать «любительскими»9.0007 Море также является отдельным мотивом, и имеется большое количество стихов о смерти и бессмертии, Боге и человеческой душе, большинство последних написаны в конце жизни художника, датированы 1957 годом.

Море также является отдельным мотивом, и имеется большое количество стихов о смерти и бессмертии, Боге и человеческой душе, большинство последних написаны в конце жизни художника, датированы 1957 годом.

Ветерок несет соленый запах

В конце бульвара, возможно, есть мачты.

Хотел бы я пойти на берег, посмотреть на чаек,

Послушать волны.

Ветер приносит мои мечты издалека,

И лучше верить, чем проверять.[7]  ..» Вот что Гончарова взяла у моря»[8]. Так записала Цветаева. Морская тематика действительно появляется в картинах Гончаровой, но нечасто (как в «Море. Лучистое сочинение», 1912-1913, или «Скала на берегу моря», начало 1920-х и др.) Однако Гончарева в своих стихах чаще обращалась к этой теме, и можно было бы также сказать, что море — его свет, цвет и чистота — часто просачивается из-за других сюжетов как в ее стихах, так и в картинах. Море было не отдельной темой, а скорее лейтмотивом, объединяющим все другие темы и раскрывающим истинную природу художницы. Море имеет разные образы, выступая как символ обоих жизнь и смерть:

..» Вот что Гончарова взяла у моря»[8]. Так записала Цветаева. Морская тематика действительно появляется в картинах Гончаровой, но нечасто (как в «Море. Лучистое сочинение», 1912-1913, или «Скала на берегу моря», начало 1920-х и др.) Однако Гончарева в своих стихах чаще обращалась к этой теме, и можно было бы также сказать, что море — его свет, цвет и чистота — часто просачивается из-за других сюжетов как в ее стихах, так и в картинах. Море было не отдельной темой, а скорее лейтмотивом, объединяющим все другие темы и раскрывающим истинную природу художницы. Море имеет разные образы, выступая как символ обоих жизнь и смерть:

Холодный символ жизни.

Сборка и сборка,

Сборка и сборка,

Перестройка.

Он есть, его нет.

Ушел, как будто его и не было…[9]

У берега кипит пена.

Это должны быть слезы, слезы для тех, кто

Кто далеко в море,

Для тех, кто никогда не вернется,

Навсегда забытая, брошенная песня .[10]

Солнечный зной на песке слепит,

Волны ревут на иностранных языках,

Щебетание цикад успокаивает.

Как бы мне хотелось спокойно заснуть

И проснуться в березовой роще. стране в ее стихах:

И куда я не вернусь, даже будучи мертвым.

Мой дух на чужбине Всегда, где бы я ни был, с тобой,

К твоим ногам я кладу все свои дары.[12]  Гончарова чувствовала и выражала свое глубокое чувство причастности к этому миру. словами, она была «деревенской девушкой»: «Когда я называю ее деревенской девушкой, я, естественно, включаю и дворянскую жизнь — все это бескрайнее излияние весны, тоски, пашни, реки и обработки земли [. ..]. Деревня здесь не сословие, а образ жизни»[13]. Гончарова была «явно кочевником, явно крестьянкой»[14] 9.0007

Гончарова чувствовала и выражала свое глубокое чувство причастности к этому миру. словами, она была «деревенской девушкой»: «Когда я называю ее деревенской девушкой, я, естественно, включаю и дворянскую жизнь — все это бескрайнее излияние весны, тоски, пашни, реки и обработки земли [. ..]. Деревня здесь не сословие, а образ жизни»[13]. Гончарова была «явно кочевником, явно крестьянкой»[14] 9.0007

Кочевник, я иду в свою палатку.

Кочевник, я складываю свою узкую кровать.[15]

Все-таки мамина седина,

И ее дикий, строгий взгляд

Наталья ГОНЧАРОВА. Ранняя весна. Триптих. 1908

Холст, масло на дереве. 110 × 223,5 см. Третьяковская галерея В стихах Гончаровой о природе отражены вечные циклы. поэт. Цветаева отмечала предпочтения художницы: «В самом деле, что Гончарова писала в России? Весну, весну, весну, весну, весну. Осень, осень, осень, осень, лето, лето, зиму. Почему Гончарова не Любит зиму? Собственно, почему она любит ее меньше, чем остальные времена года? Просто потому, что зимой нет ни цветов, ни работы для мужика». еще:

В стихах Гончаровой о природе отражены вечные циклы. поэт. Цветаева отмечала предпочтения художницы: «В самом деле, что Гончарова писала в России? Весну, весну, весну, весну, весну. Осень, осень, осень, осень, лето, лето, зиму. Почему Гончарова не Любит зиму? Собственно, почему она любит ее меньше, чем остальные времена года? Просто потому, что зимой нет ни цветов, ни работы для мужика». еще:

И спать под шубой?

Два стула, стол и простая кровать из досок.

Потолок свисает, как зимнее небо.

Все цепляется за зимнюю землю.[19]

Работать и работать, как всегда.

Неизбежная работа в подвале.

От детских слёз

До последнего вздоха

Нужно всё…[20]  Гончарова говорит о вызове. путь, который проходит художник/поэт в своем стихотворении «Я несу то, что дал мне Господь»:

Гончарова говорит о вызове. путь, который проходит художник/поэт в своем стихотворении «Я несу то, что дал мне Господь»:

Ваши уши не слышат,

Глаза не видят.

В моих волосах мерцает мороз.

Века скажут тебе

Что ты нищий, презираемый.

Вы пренебрегли Божьим даром.[23]

Его горящий взгляд Сверкнул

Между изогнутыми ресницами.

И руки у него были маленькие,

И пальцы тонкие и гибкие,

Лицо и руки темные.

Лицо с иконы.[25]  ..] серьезность во всем ее облике».[26]

..] серьезность во всем ее облике».[26]

Все линии, прямые и кривые, фиксированы,

Так как — это угол наклона.

Их размещение на свитке Фиксировано самой жизнью

И моей слабой волей.[27]

Не по отцу и не по матери,

А по тополю белому,

Тень, что упала

На утро и вечер двор и шахта,

Ветром бродячим…

Рассыпавшим листья

Осенью желтой

Над моим двором и твоим,

В желтых 16 карих глазах 90

Четким ритмом

Мазками и словами. [29]

[29]

О местах, куда мы ходили.

Вот кафе, куда мы ходили

Чтобы разделить наш скромный завтрак.

Вот скамейка на бульваре,

Где я тебя так часто ждал.

Мелочи, но не забытые,

Мелочи, но как же больно –

Мои глаза полны слез.[32]

Я знаю, что любовь и предательство неразделимы,

За страстью следует предательство,

Как ночь следует за днем.[33]

Когда душа навсегда один.[34]  Без Бога человек поистине одинок.

Без Бога человек поистине одинок.

И время не имеет начала и конца,

Как пыль в луче света,

Пробираясь сквозь ставни,

Миры плывут мимо

Но за лучом света

Мириады пылинок кружатся, 17 9 Где-то в бескрайнем космосе

Планеты плывут

В ледяной тьме. [36]

[36]

Что после смерти

Душа входит

Невидимый мир.

О, широко раскрытые крылья,

О, тоска одинокой души.[38]

Осенних листьев.

Они все еще зеленые.

В них гнездятся птицы.

Но неотвратимая осень

Рождается с первой листвой,

Первый весенний росток,

Первый весенний цветок.[39]

Ты часто будешь встречать мой дух в жизни,

И далеко моя могила.

Долгий путь и с грустными мыслями.[41]  Образы» Михаила Цетлина. Собственные стихи Гончаровой можно считать интересным примечанием к ее творчеству художника. В нем можно увидеть развитие ее основных тем и эволюцию ее образов. Особенно это касается тем природы, религии и философии, а также ее воспоминаний о России. Однако для Гончаровой целью написания стихов было ее внутреннее желание озвучить свои чувства, исповедаться. Ее стихи были прежде всего выражением ее внутреннего мира, ее личной и романтической жизни.

Образы» Михаила Цетлина. Собственные стихи Гончаровой можно считать интересным примечанием к ее творчеству художника. В нем можно увидеть развитие ее основных тем и эволюцию ее образов. Особенно это касается тем природы, религии и философии, а также ее воспоминаний о России. Однако для Гончаровой целью написания стихов было ее внутреннее желание озвучить свои чувства, исповедаться. Ее стихи были прежде всего выражением ее внутреннего мира, ее личной и романтической жизни. 0007

0007 С. 21.

С. 21.

Холст, масло. 77 × 58,2 см. Третьяковская галерея Абстрактная композиция (Арка). 1958

Абстрактная композиция (Арка). 1958

Холст, масло. 53 × 46 см. Третьяковская галерея

Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1190. Дело 2. Ед. ед. 232. Л. 1

Отдел рукописей ГТГ. Ф. 180. Ед. хр. 232. Л. 48

Отдел рукописей ГТГ. Ф. 180. Ед. ед. 12005. Л. 1

Холст, масло. 93,5 × 66,8 см. Третьяковская галерея

Отдел рукописей ГТГ. Ф. 180. Ед. хр. 12007. Л. 19.0007

Отдел рукописей ГТГ. Ф. 180. Ед. ед. 12001. Л. 1 Опера-балет Николая Римского-Корсакова, хореография Михаила (Мишеля) Фокина

Опера-балет Николая Римского-Корсакова, хореография Михаила (Мишеля) Фокина

Парижская премьера состоялась 21 мая 1914 года в Большой Опере. Картон, графитный карандаш, акварель, вырезки, белила. 66,1 × 99,9 см. Театральный музей Бахрушина

Холст, масло. 55,7 × 83,8 см. Музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Холст, масло. 102 × 73 см. Третьяковская галерея

Отдел рукописей Третьяковской галереи. Ф. 180. Дело 2. Ед. хр. 232. Л. 62

Отдел рукописей Третьяковской галереи. Ф. 180. Ед. хр. 12006. Л. 1

Отдел рукописей ГТГ. Ф. 180. Ед. хр. 255. Л. 1 31.12.1928

31.12.1928

Отдел рукописей ГТГ. Ф. 180. Ед. хр. 1814. Л. 2 — 2 реверс

Отдел рукописей ГТГ. Ф. 180. Ед. ед. 9133. Л. 1

Последняя страница рукописи Марины Цветаевой о Наталье Гончаровой. 1929

Отдел рукописей ГТГ. Ф. 180. Ед. ед. 9133. Л. 103

Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1190. Дело 2. Ед. ед. 232. Л. 7

Отдел рукописей ГТГ. Ф. 180. Ст. 262. Л. 1

Отдел рукописей ГТГ. Ф. 180. Ст. 259. С. 33

Холст, масло. 147 × 188,5 см. Третьяковская галерея РУССКИЙ — ЦВЕТАЕВА Марина | Lezenswaard

И никогда не покупался там никем,

Но подобный драгоценным винам мой стих

Может подождать: придет его очередь.

Прочтите, когда вы выбрали свой букет

Не думай, что здесь есть могила,

Кровь бросилась к моему лицу,

И возьми, сорви стебель дикости,

Меня волнует только то, что ты не стоишь там,

Как тебя заливают лучи чистого света!

Одиночество: отступление

Не думай о тех

Одиночество: оставь меня,

Жизнь!

Небо вымыто и темно

Но я никогда не слышал таких слов

Откуда эта нежность?

…..

Как твоя жизнь с тем другим?

сестры, а не любовницы.

Нет? В неглубокой яме — как твоя жизнь,

Путешествие в сердца и умы трех поэтов #цветаева #пастернак #рилке @nyrbclassics

Письма: Лето 1926 года Бориса Пастернака, Марины Цветаевой и Райнера Марии Рильке

Под редакцией Евгения Пастернака, Елены Пастернак и Константина М. Азадовского свиток с русскими поэтами в последнее время, и в частности с моим знакомством с творчеством Марины Цветаевой. Известная своими стихами, она также писала прозу, письма, дневники, пьесу — поистине разносторонний гений. Ее «Московские дневники» были захватывающим чтением во время #’WITmonth, и я был вынужден послать за прекрасной новой версией этого сборника NYRB Classics — группой писем между Цветаевой, Пастернаком и Рильке за короткий период времени летом 19 года. 26. Как я уже упоминал в другом месте, у меня была старая версия Oxford World Classics много месяцев назад, но я выплеснул новую версию, потому что старая невзрачная. Тем не менее, это было правильно, так как издание NYRB значительно расширено по сравнению с оксфордским изданием за счет дополнительных материалов и эссе, а также дополнительных изображений. Тем не менее, они страдают от того, что они не в тарелке, а просто на обычной книжной бумаге, поэтому я, скорее всего, оставлю обе!

26. Как я уже упоминал в другом месте, у меня была старая версия Oxford World Classics много месяцев назад, но я выплеснул новую версию, потому что старая невзрачная. Тем не менее, это было правильно, так как издание NYRB значительно расширено по сравнению с оксфордским изданием за счет дополнительных материалов и эссе, а также дополнительных изображений. Тем не менее, они страдают от того, что они не в тарелке, а просто на обычной книжной бумаге, поэтому я, скорее всего, оставлю обе!

Все мои «интересы к истории», моя поглощенность действительностью, словом, все, к чему я был склонен в последнее время, разбиты вдребезги письмом Рильке и стихотворением Марины. Как будто моя рубашка раскололась спереди расширением моего сердца. Я пьян. Вокруг меня одни осколки: есть на свете родственные души — и какие они необыкновенные! (БП)

В 1926 году эти три поэта находились в разных частях мира. Пастернак был в Советской России, изо всех сил пытаясь работать, имея дело с плохим здоровьем своей жены и, несомненно, не справляясь с требованиями советского реализма. Цветаева находилась в эмиграции во Франции с мужем и детьми, страдая от бедности и отчужденности от своих собратьев-эмигрантов. Рильке находился в Швейцарии и вступал в стадию последней смертельной болезни. Пастернак и Цветаева не виделись много лет; Для них Рильке был чем-то вроде поэтического бога, и, по слухам, он уже умер. Однако вмешался случай (в лице отца Пастернака, художника Леонида). Последний в прошлом дружил с Рильке и, узнав, что он жив и здоров, написал ему письмо. Он упомянул своего сына-поэта, о котором Рильке слышал и о котором говорил в своем ответе своему старому другу. Воздействие Бориса было сокрушительным, так как у него была краткая встреча со старшим поэтом, когда он был ребенком; и то, что его герой знал о его работе, было ошеломляющим. В то же время Борис прочитал последнее стихотворение Марины «Поэма конца», вызвавшее бурный отклик, и написал ей о ее творчестве и о влиянии, которое оно на него произвело. Пастернак-младший написал Рильке, поблагодарив его за ответ, упомянув Цветаеву (которая также почитала Рильке) и попросив старшего поэта прислать Марине несколько его книг.

Цветаева находилась в эмиграции во Франции с мужем и детьми, страдая от бедности и отчужденности от своих собратьев-эмигрантов. Рильке находился в Швейцарии и вступал в стадию последней смертельной болезни. Пастернак и Цветаева не виделись много лет; Для них Рильке был чем-то вроде поэтического бога, и, по слухам, он уже умер. Однако вмешался случай (в лице отца Пастернака, художника Леонида). Последний в прошлом дружил с Рильке и, узнав, что он жив и здоров, написал ему письмо. Он упомянул своего сына-поэта, о котором Рильке слышал и о котором говорил в своем ответе своему старому другу. Воздействие Бориса было сокрушительным, так как у него была краткая встреча со старшим поэтом, когда он был ребенком; и то, что его герой знал о его работе, было ошеломляющим. В то же время Борис прочитал последнее стихотворение Марины «Поэма конца», вызвавшее бурный отклик, и написал ей о ее творчестве и о влиянии, которое оно на него произвело. Пастернак-младший написал Рильке, поблагодарив его за ответ, упомянув Цветаеву (которая также почитала Рильке) и попросив старшего поэта прислать Марине несколько его книг. Таким образом, сцена была подготовлена для интенсивной, сложной и эмоционально заряженной трехсторонней переписки, которая имела место тем летом.

Таким образом, сцена была подготовлена для интенсивной, сложной и эмоционально заряженной трехсторонней переписки, которая имела место тем летом.

То, что сохранилось от переписки и вспомогательных материалов, было образцово собрано Евгением и Еленой Пастернак (сыном и внучкой Бориса) вместе с Константином М. Азадовским. Длинное вступление само по себе является замечательным произведением, которое блестяще помещает поэтов, их жизнь и творчество в контекст; но в обрамлении весьма заряженных писем поэтов они делают образцовую работу.

Жизнь — это железнодорожная станция; скоро я отправлюсь – куда? Я не скажу. (МТ)

Я жажду сожрать весь гигантский земной шар, который я любил и над которым плакал, и который мечется вокруг меня, путешествует, кончает жизнь самоубийством, ведет войны, парит в облаках надо мной, врывается в ночные концерты лягушачьей музыки в московских предместья, и дан мне как мое окружение, чтобы лелеять, завидовать и желать.

(BP)

Излишне говорить, что это не всегда было легкой перепиской, и было много поводов для разочарования, непонимания и высоких (как и низких!) эмоций. Переписка и события, кажется, больше всего повлияли на Пастернака; ухватившись за Цветаеву поэзию и ее письма, он как бы рассматривает ее как нечто среднее между музой, родственной душой и поэтическим вдохновением и заявляет, что не только побужден к писанию, но и готов бежать к ней. Язык, которым пользуются все трое поэтов, — это язык влюбленных (хотя они и не встречаются), и Борис, в частности, неоднократно признается в любви к Марине. Каким-то образом все три поэта достигают высокого, возвышенного уровня, и эпистолярные встречи и признание в любви имели для всех трех поэтов огромное значение. Сам Рильке, кажется, в восторге от открытия подобных умов — этот постоянный поиск родственной души, того, кто понимает, пробегает по письмам — и вступает в переписку с непривычной откровенностью.

Откровение, которым ты являешься для меня и навсегда останешься, внезапно возникло передо мной, как это было бесчисленное количество раз прежде.

(BP)

Однако не все так гладко. Были задержки с получением писем, трудности с объяснением их смысла и трудности обращения с повседневностью наряду с воображаемым и эмоциональным, все это вызывало проблемы и недоразумения. Пастернак, в частности, испытывает эмоции, похожие на американские горки, и регулярно падает с вершин экстаза в глубины отчаяния. Когда он заявляет, что готов приехать к Цветаевой и чтобы они отправились навестить Рильке, он, кажется, готов бросить все в поисках этой мечты, и сильное эмоциональное и интеллектуальное увлечение, казалось, наполняло его жизнь и творчество в этот период. Поэзия — это все, а для Пастернака в особенности Марина олицетворяет поэтическую музу.

Я любил тебя так, как в жизни я только мечтал любить, давным-давно, любить вечно. Ты была красавицей в абсолюте. (BP)

Макс Волошин [общественное достояние], через Wikimedia Commons

Такой высокий уровень интенсивности никогда не будет устойчивым в реальном мире; а к концу лета Цветаеву особенно беспокоили денежные заботы, то, что эмигрантское сообщество относилось к ней с подозрением, и реалии повседневной жизни как матери двоих детей. И тогда, конечно, в конце года смертельная болезнь Рильке подошла к своему неизбежному завершению. Борису и Марине так и не удалось совершить путешествие к нему, и когда они наконец встретились много лет спустя, много воды утекло, и в их жизни уже произошли необратимые изменения. Цветаева покончила бы с собой в 19 лет.41; Пастернак умер в 1960 году от рака. Однако их поэтическое наследие живет сильнее, чем когда-либо.

И тогда, конечно, в конце года смертельная болезнь Рильке подошла к своему неизбежному завершению. Борису и Марине так и не удалось совершить путешествие к нему, и когда они наконец встретились много лет спустя, много воды утекло, и в их жизни уже произошли необратимые изменения. Цветаева покончила бы с собой в 19 лет.41; Пастернак умер в 1960 году от рака. Однако их поэтическое наследие живет сильнее, чем когда-либо.

Через все миры, все народы, по всем дорогам

Всегда двое, обреченные никогда не встретиться.

(Рильке)

«Письма. Лето 1926 года» — редкий и беспрецедентный взгляд на умы трех поэтов на разных этапах их карьеры; проникновение, которое она дает в их мысли о поэзии, их методах работы и их убеждениях, бесценно и раскрывает невероятную интенсивность чувств между Пастернаком, Цветаевой и Рильке. Трагедия в том, что они так и не встретились, хотя часть меня думает, что так было бы безопаснее и что они могли бы счесть настоящую человеческую встречу чуть менее интеллектуальной, чем их переписка.

То, с чего мы начали, остается неизменным. Нас поставили бок о бок — в том, что мы делаем со своей жизнью, с чем умираем, в том, что оставляем после себя. Такова наша судьба, веление судьбы. Это выше нашей воли. (BP)

В этом издании письма и комментарии дополнены двумя эссе Цветаевой о Рильке, переведенными Джейми Гэмбреллом (который также перевел «Московские дневники» поэта). Они необходимы для чтения всем, кто интересуется Мариной, поскольку они проливают свет на ее убеждения, а также на ее жизнь в эмиграции.

Знаете ли вы, чего я хочу – когда хочу? Тьма, свет, преображение. Самый дальний мыс чужой души — и моей собственной. Слова, которые человек никогда не услышит и не произнесет. Невероятное. Чудесное. Чудо. (МТ)

Положение Пастернака и Цветаевой в мире литературы сегодня не вызывает сомнений; Рильке, я думаю, более известен своим единственным романом «Записные книжки Мальте Лауридс Бригге»; однако примеры работ всех трех поэтов появляются на протяжении всей книги, что дает реальное представление об их разговорах об их искусстве.

.», анализ стихотворения Цветаевой

.», анализ стихотворения Цветаевой (BP)

(BP)  (BP)

(BP)