Почему сознание — это не мозг (и как это доказать)

В научном сообществе не прекращаются споры о том, что такое сознание. Нейробиологи часто отождествляют его с процессами, протекающими в человеческом мозге. Философ Антон Кузнецов объясняет, почему это слабая позиция. О «слепом зрении», иллюзиях и «аргументе зомби» — в конспекте его лекции.

Антон Кузнецов

Кандидат философских наук, младший научный сотрудник философского факультета МГУ, сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ

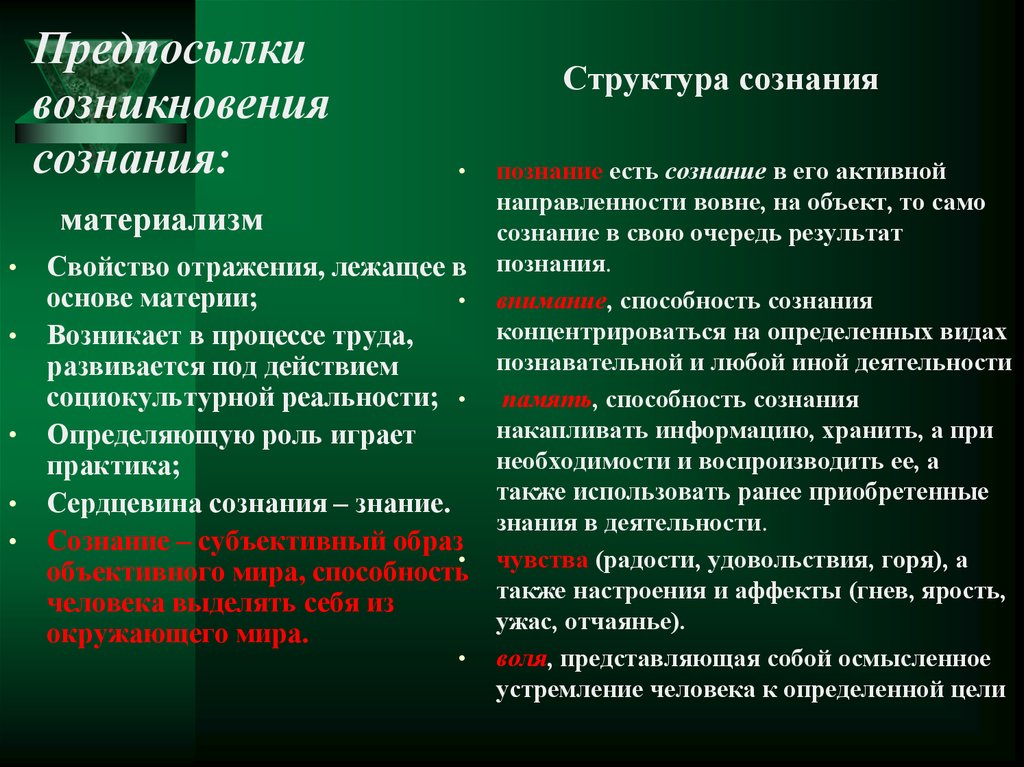

Аномальный феномен

Проблема соотношения тела и сознания до сих пор не решена. Существуют разные теории сознания — теория глобального нейронного рабочего пространства (Global workspace theory, или GWT. — Прим. T&P), квантовая теория Хамероффа — Пенроуза, теория аттендированной среднеуровневой реализации сознания Принца или теория интегрированной информации. Но все это только гипотезы, в которых недостаточно разработан концептуальный аппарат. А кроме того, нам не хватает экспериментальных средств для изучения мозга и поведения человека — например, применение постулатов теории интегрированной информации на живых организмах пока невозможно из-за вычислительных и аппаратных ограничений.

А кроме того, нам не хватает экспериментальных средств для изучения мозга и поведения человека — например, применение постулатов теории интегрированной информации на живых организмах пока невозможно из-за вычислительных и аппаратных ограничений.

Сознание — аномальный феномен, непохожий на остальные феномены естественного мира. В то время как последние интерсубъективны, то есть доступны всем, к сознанию мы всегда имеем только внутренний доступ и не можем его непосредственным образом наблюдать. Одновременно с этим мы знаем, что сознание — естественное явление. Впрочем, если мы станем думать об устройстве Вселенной как о фундаментальных физических взаимодействиях, то это будет работать ровно до тех пор, пока мы не вспомним о сознании: непонятно, как в такое представление мира втискивается феномен со столь непохожими на все остальное характеристиками.

Одно из лучших определений сознания — остенсивное (определение предмета путем непосредственного показа. — Прим. T&P): все мы с вами чувствуем ментальные образы и ощущения — это и есть сознание. Когда я смотрю на какой-то предмет, в моей голове есть его образ, и этот образ тоже является моим сознанием. Важно, чтобы остенсивное определение сознания коррелировало с итоговым объяснением: когда в исследовании сознания мы получаем определения вроде «Сознание — это квантовый эффект в микротрубочках нейронов», то сложно понять, как этот эффект может стать ментальными образами.

Когда я смотрю на какой-то предмет, в моей голове есть его образ, и этот образ тоже является моим сознанием. Важно, чтобы остенсивное определение сознания коррелировало с итоговым объяснением: когда в исследовании сознания мы получаем определения вроде «Сознание — это квантовый эффект в микротрубочках нейронов», то сложно понять, как этот эффект может стать ментальными образами.

Функции есть, а сознания нет

Существует когнитивное понятие сознания. Примерами когнитивных задач, которые мы выполняем как сознательные субъекты, могут быть речь, мышление, интеграция информации в мозге и т. д. Но это определение слишком широкое: получается, если есть мышление, речь, запоминание, значит, есть и сознание; и наоборот: если нет возможности говорить, значит, и сознания нет. Часто это определение не работает. Например, у пациентов в вегетативном состоянии (которое наступает, как правило, после инсульта) есть фазы сна, они открывают глаза, у них бывает блуждающий взгляд, и родственники часто принимают это за проявление сознания, что на самом деле не так. А бывает, что когнитивных операций нет, а сознание есть.

А бывает, что когнитивных операций нет, а сознание есть.

Если в МРТ-аппарат поместить обычного человека и попросить представить, как он играет в теннис, у него произойдет возбуждение в премоторной коре. Эту же задачу поставили перед пациенткой, которая не откликалась вообще ни на что, — и увидели на МРТ такое же возбуждение в коре. Тогда женщину попросили представить, что она находится в доме и ориентируется внутри него. Потом ее начали спрашивать: «Вашего мужа зовут Чарли? Если нет, представляйте, что вы ориентируетесь в доме, если да — что вы играете в теннис». Реакция на вопросы действительно была, но ее можно было отследить только по внутренней активности мозга. Таким образом,

поведенческий тест не позволяет нам удостовериться в наличии сознания. Жесткой связи между поведением и сознанием нет.

Между сознанием и когнитивными функциями тоже нет прямой связи. В 1987 году в Канаде произошла страшная трагедия: лунатик Кеннет Паркс заснул перед телевизором, а потом «проснулся», завел машину, проехал несколько миль до дома родителей своей жены, взял монтировку и пошел убивать. Затем уехал и только на обратном пути обнаружил, что у него все руки в крови. Он позвонил в полицию и сказал: «Мне кажется, я кого-то убил». И хотя многие подозревали, что он гениальный лжец, на самом деле Кеннет Паркс — удивительный потомственный лунатик. У него не было мотива для убийства, а еще он сжимал нож за лезвие, отчего на руке у него были глубокие раны, но он ничего не чувствовал. Следствие показало, что Паркс не находился в сознании в момент убийства.

Затем уехал и только на обратном пути обнаружил, что у него все руки в крови. Он позвонил в полицию и сказал: «Мне кажется, я кого-то убил». И хотя многие подозревали, что он гениальный лжец, на самом деле Кеннет Паркс — удивительный потомственный лунатик. У него не было мотива для убийства, а еще он сжимал нож за лезвие, отчего на руке у него были глубокие раны, но он ничего не чувствовал. Следствие показало, что Паркс не находился в сознании в момент убийства.

Я сегодня видел у кого-то в руках книгу Николаса Хамфри «Пыльца души». В 1970-х Николас Хамфри, будучи аспирантом и работая в лаборатории Лоуренса Вайскранца, открыл «слепое зрение». Он наблюдал за обезьяной по имени Хелен, у которой была корковая слепота — не функционировали зрительные отделы коры головного мозга. Обезьяна всегда вела себя как слепая, но в ответ на некоторые тесты вдруг начала демонстрировать «зрячее» поведение — каким-то образом распознавала простые объекты.

Обычно нам кажется, что зрение — сознательная функция: если я вижу, значит, я осознаю. В случае «слепого зрения» пациент отрицает, что он что-то видит, однако, если его попросить угадать, чтó находится перед ним, он угадывает. Все дело в том, что у нас есть два зрительных пути: один — «сознательный» — ведет в затылочные зоны коры головного мозга, другой — более короткий — в верхний отдел коры. Если у боксера будет работать только сознательный зрительный путь, он вряд ли сможет уворачиваться от ударов — он не пропускает удары как раз благодаря этому короткому, древнему пути.

В случае «слепого зрения» пациент отрицает, что он что-то видит, однако, если его попросить угадать, чтó находится перед ним, он угадывает. Все дело в том, что у нас есть два зрительных пути: один — «сознательный» — ведет в затылочные зоны коры головного мозга, другой — более короткий — в верхний отдел коры. Если у боксера будет работать только сознательный зрительный путь, он вряд ли сможет уворачиваться от ударов — он не пропускает удары как раз благодаря этому короткому, древнему пути.

Зрительное восприятие — это когда вы можете сказать, «что» и «где», а зрительное ощущение — это когда при этом вы еще имеете ментальную картинку. Выполняется примерно одна и та же когнитивная функция распознавания объекта, но в одном случае это распознавание сознательно, а другом — нет. «Слепое зрение» — это зрительное восприятие без сознания.

Чтобы какая-то функция в мозге была сознательной, нужно, чтобы выполнение определенной когнитивной задачи сопровождалось внутренним субъективным опытом.

Именно наличие приватного опыта является ключевым компонентом, позволяющим сказать, есть сознание или нет. Это более узкое понятие называется феноменальным сознанием (phenomenal consciousness).

Трудная проблема

Если бы мне без анестезии вырывали зуб мудрости, скорее всего, я бы кричал и пытался двигать конечностями — но по этому описанию трудно сказать, чтó со мной происходит, если не знать, что я при этом испытываю жуткую боль. То есть когда я нахожусь в сознании и происходит что-то с моим телом, важно подчеркнуть: чтобы сказать, что я нахожусь в сознании, я добавляю в историю своего организма какие-то внутренние приватные характеристики.

Это подводит нас к так называемой трудной проблеме сознания (hard problem of consciousness, термин ввел Дэвид Чалмерс). Она заключается в следующем:

почему функционирование мозга сопровождается субъективными и приватными состояниями? Почему оно не происходит «в темноте»?

Нейроученому неважно, есть ли у сознательных состояний субъективная, приватная сторона: он ищет неврологическое выражение этих процессов. Однако даже если это неврологическое выражение найдено, оно все равно каким-то образом испытывается. Таким образом, неврологическое описание или описание сознания через мозговые, поведенческие процессы и когнитивное функционирование всегда будет неполным. Мы не можем объяснить сознание, используя стандартные методы естественных наук.

Однако даже если это неврологическое выражение найдено, оно все равно каким-то образом испытывается. Таким образом, неврологическое описание или описание сознания через мозговые, поведенческие процессы и когнитивное функционирование всегда будет неполным. Мы не можем объяснить сознание, используя стандартные методы естественных наук.

© davestrick / Giphy

Безошибочность иллюзии

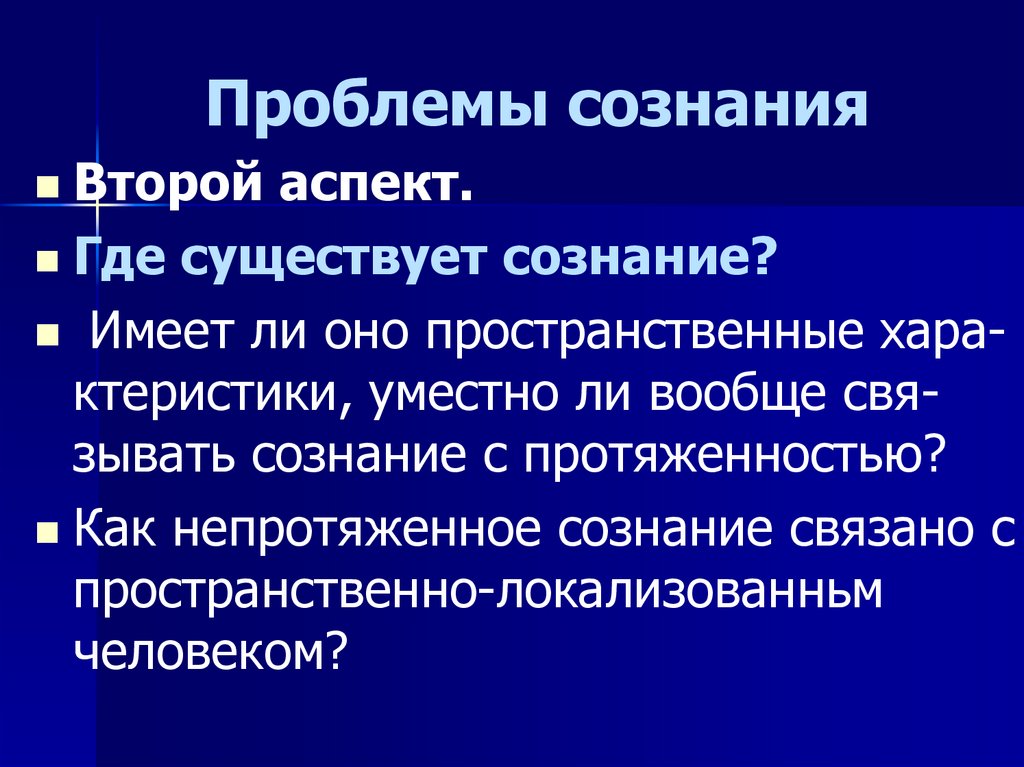

Можно выделить некоторые характеристики феноменального сознания или сознания вообще: квалитативность, интенциональность, субъективность, приватность, отсутствие пространственного протяжения, невыразимость, простота, безошибочность, прямое знакомство и внутренняя природа. Таково рабочее определение сознания.

Квалитативность (качественность) — это то, каким образом вы испытываете свой внутренний субъективный опыт. Обычно это сенсорные характеристики: цвета, тактильные, вкусовые ощущения и т. д., а также эмоции.

Приватность сознательного опыта означает, что вы не видите то, как я вижу вас. Даже если в будущем изобретут средство увидеть то, чтό другой человек наблюдает в своем мозге, то все равно нельзя будет увидеть его сознание, ведь увиденное будет вашим собственным сознанием. Нейроны в мозгу можно увидеть хирургическим путем, но с сознанием это не сработает, потому что это абсолютная приватность.

Даже если в будущем изобретут средство увидеть то, чтό другой человек наблюдает в своем мозге, то все равно нельзя будет увидеть его сознание, ведь увиденное будет вашим собственным сознанием. Нейроны в мозгу можно увидеть хирургическим путем, но с сознанием это не сработает, потому что это абсолютная приватность.

Отсутствие пространственного притяжения свидетельствует о том, что, когда я смотрю на белую колонну, моя голова не увеличивается на объем этой колонны. У ментальной белой колонны нет физических параметров.

Невыразимость ведет к понятию простоты и неразложимости на другие характеристики. Некоторые понятия невозможно объяснить через более простые. Например, как объяснить, что значит «красное»? Никак. Объяснение через длину волны не считается, потому что, если начать подставлять его вместо слова «красное», значение высказываний изменится. Некоторые понятия можно выразить через другие, но в первом приближении они все кажутся невыразимыми.

Безошибочность означает: вы не можете ошибаться насчет того, что находитесь в сознании. Вы можете заблуждаться в суждениях о вещах и явлениях, вы можете не знать, чтó стоит за ментальным образом, но если вы с этим образом сталкиваетесь, значит, он существует, даже если это галлюцинация.

Вы можете заблуждаться в суждениях о вещах и явлениях, вы можете не знать, чтó стоит за ментальным образом, но если вы с этим образом сталкиваетесь, значит, он существует, даже если это галлюцинация.

И хотя не все исследователи согласны с таким рабочим определением, любой, кто занимается сознанием, так или иначе интерпретирует эти характеристики. Ведь эмпирически ответить на вопрос, что такое сознание, не получается из-за того, что мы не имеем к нему такого же доступа, как ко всем феноменам естественного мира. А от выстроенной нами эмпирической теории зависит, как мы будем работать с пациентами в тяжелом состоянии.

Сознания нет, а слово есть

Проблема сознания появилась в Новое время усилиями Рене Декарта, который разделил тело и душу по этическим основаниям: тело омрачает нас, а душа как разумное начало борется с телесными аффектами. С тех пор противопоставление души и тела как бы раскалывает мир на две независимые области.

Но ведь они взаимодействуют: когда я говорю, у меня сокращаются мышцы, двигается язык и т. д. Все это физические события, у каждого моего движения есть физическая причина. Проблема в том, что нам непонятно, как то, что не находится в пространстве, влияет на физические процессы. Таким образом, в наших представлениях о мире есть фундаментальный раскол, который нужно устранить. Самый лучший способ — «уничтожить» сознание: показать, что оно существует, но является производной физических процессов.

д. Все это физические события, у каждого моего движения есть физическая причина. Проблема в том, что нам непонятно, как то, что не находится в пространстве, влияет на физические процессы. Таким образом, в наших представлениях о мире есть фундаментальный раскол, который нужно устранить. Самый лучший способ — «уничтожить» сознание: показать, что оно существует, но является производной физических процессов.

Проблема сознания тела связана с другими большими проблемами. Это вопрос тождества личности: что делает личность одной и той же на протяжении всей жизни, несмотря на физиологические и психологические изменения организма и психики? Проблема свободы воли: являются ли наше ментальное и сознательное состояния причинами физических событий или поведения? Биоэтические вопросы и проблема искусственного интеллекта: люди мечтают о бессмертии и возможности перенести сознание на другой носитель.

Проблема сознания связана с тем, как мы понимаем причинность. В естественном мире все причинные взаимодействия носят физическую природу. Но есть один кандидат на нефизический тип причинности — это причинность от ментального к физическому, и от физического — к поведению. Нужно понять, есть ли такой вид процессов.

Но есть один кандидат на нефизический тип причинности — это причинность от ментального к физическому, и от физического — к поведению. Нужно понять, есть ли такой вид процессов.

Нас также интересует вопрос о критериях существования. Когда я хочу понять, существует ли какой-то предмет, я могу это верифицировать: взять его в руки, например. Но в отношении сознания критерий существования не работает. Значит ли это, что сознания не существует?

Представьте, что вы видите, как бьет молния, и вы знаете, что физическая причина удара молнии — столкновение холодного и теплого погодных фронтов. Но потом вдруг добавляете, что другой причиной молнии могут быть семейные неурядицы бородатого седого мужчины атлетического телосложения, его зовут Зевс. Или, например, я могу утверждать, что за моей спиной находится синий дракон, просто вы его не видите. Ни Зевс, ни синий дракон не существуют для естественной онтологии, так как их допущение или отсутствие ничего не меняет в естественной истории. Наше сознание сильно похоже на такого синего дракона или на Зевса, поэтому мы должны объявить его несуществующим.

Наше сознание сильно похоже на такого синего дракона или на Зевса, поэтому мы должны объявить его несуществующим.

Почему мы этого не делаем? Человеческий язык переполнен ментальными терминами, у нас неимоверно развит аппарат для выражения внутренних состояний. И вдруг оказывается, что внутренних состояний нет, хотя их выражение есть. Странная ситуация. Без проблем можно отказаться от утверждения о существовании Зевса (что и было сделано), но Зевс и синий дракон тем отличаются от сознания, что последнее играет важную роль в нашей жизни. Если вернуться к примеру, когда мне выдирают зубы, то сколько меня ни убеждай, что я не испытываю боль, я все равно буду ее испытывать. Это состояние сознания, и оно достоверно. Выходит,

для сознания нет места в естественном мире, но мы не можем отказаться от его существования. Это ключевая драма в проблеме сознания тела.

Впрочем, поскольку с точки зрения естественной онтологии мы должны объявить сознание несуществующим, многие исследователи предпочитают утверждать, что сознание — это физический процесс в мозге. Можно ли тогда сказать, что сознание — это и есть мозг? Нет. Потому что, во-первых, для этого нужно продемонстрировать идеальную замену ментальных терминов на неврологические. А во-вторых, нейронные процессы невозможно верифицировать.

Можно ли тогда сказать, что сознание — это и есть мозг? Нет. Потому что, во-первых, для этого нужно продемонстрировать идеальную замену ментальных терминов на неврологические. А во-вторых, нейронные процессы невозможно верифицировать.

Аргумент зомби

Как доказать, что сознание — это не мозг? Часто для этого используют примеры внетелесного опыта. Проблема в том, что все подобные случаи не выдержали проверки. Попытки верифицировать феномен реинкарнации тоже провалились. Так что аргументом в пользу нематериальной природы сознания может быть только мысленный эксперимент. Один из них — так называемый аргумент зомби (philosophical zombie). Если все, что существует, объясняется лишь физическими проявлениями, то любой мир, тождественный нашему во всех физических отношениях, тождественен ему и во всех остальных. Представим мир, тождественный нашему, но в котором нет сознания и обитают зомби — существа, функционирующие только согласно физическим закономерностям. Если такие существа возможны, значит, человеческий организм может существовать без сознания.

Один из главных теоретиков материализма Дэниел Деннет считает, что мы и есть зомби. А защитники аргумента зомби считают как Дэвид Чалмерс: чтобы расположить сознание внутри физического мира и не объявлять его физическим, нужно изменить само понятие о таком мире, расширить его границы и показать, что наряду с фундаментальными физическими свойствами существуют еще и свойства протосознательные. Тогда сознание будет инкорпорировано в физическую реальность, но полностью физическим все-таки не будет.

Литература

Baars Bernard J. In the Theater of Consciousness. New York, NY: Oxford University Press, 1997

Owen A. Into the Gray Zone: A Neuroscientist Explores the Border Between Life and Death. Scribner, 2017

Деннет Д. Как исследовать человеческое сознание эмпирически / пер. с англ. Н.С. Юлиной // История философии. — М.: ИФ РАН, 2005. — Вып. 12.

Деннет Д. Онтологическая проблема сознания / пер. с англ. А.Л. Блинова // Аналитическая философия: Становление и развитие (антология) / сост.

А.Ф. Грязнов. — М.: ДИК «Прогресс-Традиция», 1998. — С. 361–375.

А.Ф. Грязнов. — М.: ДИК «Прогресс-Традиция», 1998. — С. 361–375.Пенроуз Р. Тени разума: В поисках науки о сознании / Перевод с англ. А.Р. Логунова, Н.А. Зубченко. — М.: Ижевск: ИКИ, 2011

Хамфри Н. Сознание. Пыльца души. — М.: Карьера Пресс, 2014

Чалмерс Д. Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории. — М.: Либроком, 2013

Мы публикуем сокращенные записи лекций, вебинаров, подкастов — то есть устных выступлений. Мнение спикера может не совпадать с мнением редакции. Мы запрашиваем ссылки на первоисточники, но их предоставление остается на усмотрение спикера.

Читайте нас в Facebook, VK, Twitter, Instagram, Telegram (@tandp_ru) и Яндекс.Дзен.

Почему ученые не могут дать ответ на вопрос, что такое сознание

Тема сознания, с одной стороны, интересует, а с другой — разочаровывает и оставляет с чувством глубокого неудовлетворения. Откуда такая двойственность? Она связана с тем, что существует множество подходов и теорий сознания, которые накладываются на личное представление о собственном сознании.

Когда человек слышит это слово, у него всегда есть определенные ожидания, которые, как правило, не оправдываются. Впрочем, в равной степени не оправдываются и предположения большинства ученых. Публикуем сокращенный перевод эссе научного журналиста Майкла Хэнлона, в котором он пытается понять, сможет ли наука хоть когда-нибудь разгадать загадку сознания.

Когда человек слышит это слово, у него всегда есть определенные ожидания, которые, как правило, не оправдываются. Впрочем, в равной степени не оправдываются и предположения большинства ученых. Публикуем сокращенный перевод эссе научного журналиста Майкла Хэнлона, в котором он пытается понять, сможет ли наука хоть когда-нибудь разгадать загадку сознания.Вот силуэт птицы, стоящей на дымоходе дома напротив. Вечер, солнце зашло около часа назад, и теперь небо стало злым, розово-серым; проливной дождь, который недавно закончился, грозит вернуться. Птица горда собой — она выглядит самоуверенно, сканируя мир вокруг и поворачивая голову туда-сюда. […] Но что именно здесь происходит? Каково быть этой птицей? Зачем смотреть туда-сюда? Зачем гордиться? Как могут несколько граммов белка, жира, костей и перьев быть настолько уверенными в себе, а не просто существовать, — ведь именно это и делает большая часть материи?

Вопросы старые как мир, но однозначно хорошие. Скалы не гордятся собой, а звезды не нервничают.

Мы живем в странном месте и в странное время, среди вещей, которые знают, что они существуют, и которые могут размышлять об этом даже самым смутным и едва уловимым, самым птичьим образом. И это осознание требует более глубокого объяснения, чем мы можем и готовы дать в настоящее время. Вопрос о том, как мозг производит ощущение субъективного опыта, является настолько неразрешимой загадкой, что один известный мне ученый даже отказывается обсуждать ее за обеденным столом. […] В течение долгого времени наука как будто избегала этой темы, однако сейчас трудная проблема сознания вновь на передовицах, и все большее число ученых полагают, что им наконец-то удалось зафиксировать его в своем поле зрения.

Кажется, что тройной удар нейробиологической, вычислительной и эволюционной артиллерии действительно обещает решить сложную проблему. Сегодняшние исследователи сознания говорят о «философском зомби»❓Гипотетическое существо, которое неотличимо от нормального человека, за исключением того, что у него отсутствует сознательный опыт, «квалиа», или способность ощущать. и теории глобального рабочего пространства, зеркальных нейронах, туннелях эго и схемах внимания, они преклоняются перед deus ex machina науки о мозге — аппаратом функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Часто их работа очень впечатляет и многое объясняет, тем не менее есть все основания сомневаться в том, что мы сумеем однажды нанести финальный, сокрушительный удар по сложной проблеме «осознания сознания».

Например, сканеры фМРТ показали, как мозг людей «загорается», когда они читают определенные слова или видят определенные изображения. Ученые в Калифорнии и других местах использовали хитроумные алгоритмы для интерпретации этих мозговых паттернов и восстановления информации об исходном стимуле — до такой степени, что смогли восстановить картинки, на которые смотрел испытуемый. Такая «электронная телепатия» даже была провозглашена окончательной смертью частной жизни (что может быть) и окном в сознание (а вот это не так).

Такая «электронная телепатия» даже была провозглашена окончательной смертью частной жизни (что может быть) и окном в сознание (а вот это не так).

Проблема в том, что, даже если мы знаем, о чем кто-то думает или что он может сделать, мы все равно не знаем, каково быть этим человеком

Гемодинамические изменения в вашей префронтальной коре могут сказать мне, что вы смотрите на картину с подсолнухами, но если бы я ударил вас молотком по голени, ваши крики точно так же сказали бы мне, что вам больно. Однако ни то, ни другое не помогает мне узнать, какую боль вы испытываете или какие чувства вызывают у вас эти подсолнухи. Фактически это все даже не говорит мне о том, действительно ли у вас есть чувства. Представим себе эдакое существо, которое ведет себя точно так же, как человек: ходит, разговаривает, убегает от опасности, совокупляется и рассказывает анекдоты, — но не имеет абсолютно никакой внутренней психической жизни. И на философском, теоретическом уровне это вполне возможно: речь о тех самых «философских зомби».

Но почему животному изначально мог потребоваться опыт переживания («квалиа», как называют его некоторые), а не только реакции? Американский психолог Дэвид Бараш резюмировал некоторые из текущих теорий, и одна из возможностей, по его словам, заключается в том, что сознание эволюционировало, чтобы позволить нам преодолеть «тиранию боли». Примитивные организмы могут быть рабами своих непосредственных потребностей, но люди обладают способностью размышлять о значении своих ощущений и, следовательно, принимать решения с определенной долей осторожности. Все это очень хорошо, за исключением того, что в бессознательном мире, очевидно, боли просто не существует, поэтому трудно понять, как необходимость избегать ее могла привести к возникновению сознания.

Тем не менее, несмотря на такие препятствия, все больше укореняется идея, что сознание далеко не так таинственно: оно сложное, да, и не до конца понятое, но в итоге это всего лишь еще один биологический процесс, который, если изучать его немного больше, скоро проделает тот путь, который уже прошли ДНК, эволюция, кровообращение и биохимия фотосинтеза.

Дэниел Бор, когнитивный нейробиолог из Университета Сассекса, говорит о «глобальном нейрональном рабочем пространстве» и утверждает, что сознание возникает в «префронтальной и теменной коре». Его работа является своего рода усовершенствованием теории глобального рабочего пространства,❓Теория информационной сети, согласно которой любая информация может быть связана с любой другой информацией. разработанной голландским нейробиологом Бернардом Баарсом. В обеих схемах обоих исследователей идея состоит в том, чтобы объединить сознательные переживания с нейронными событиями и составить отчет о том месте, которое сознание занимает в работе мозга. Согласно Баарсу, то, что мы называем сознанием, является своего рода «центром внимания» на карте работы нашей памяти, внутренней областью, в которой мы собираем повествование о всей нашей жизни. В том же духе рассуждает и Майкл Грациано из Принстонского университета, который предполагает, что сознание эволюционировало как способ мозга отслеживать собственное состояние внимания, позволяя тем самым понимать как себя, так и мозг других людей.

В дело вступают и ИТ-специалисты: американский футуролог Рэй Курцвейл считает, что примерно через 20 лет или даже чуть меньше компьютеры станут сознательными и захватят мир. А в Лозанне, Швейцария, нейробиологу Генри Маркраму было выдано несколько сотен миллионов евро на реконструирование сначала крысиного, а затем человеческого мозга до молекулярного уровня и дублирования активности нейронов в компьютере — так называемый проект Blue Brain. Когда я посетил лабораторию Маркрама пару лет назад, он был уверен, что моделирование чего-то столь сложного, как человеческий разум, — это всего лишь вопрос наличия лучших компьютеров на свете и большего количества денег.

Вероятно, это так, однако, даже если проекту Маркрама удастся воспроизвести мимолетные моменты крысиного сознания (что, я допускаю, возможно), мы все равно не узнаем, как оно работает

Во-первых, как сказал философ Джон Серл, сознательный опыт не подлежит обсуждению: «Если вам сознательно кажется, что вы сознательны, значит, вы сознательны», — и с этим трудно спорить. Более того, опыт сознания может быть экстремальным. Когда вас попросят перечислить самые жестокие явления природы, вы можете указать на космологические катаклизмы вроде рождения сверхновой звезды или гамма-всплеска. И тем не менее все это не имеет значения, как не имеет значения скатывающийся с холма валун, пока он кого-нибудь не заденет.

Более того, опыт сознания может быть экстремальным. Когда вас попросят перечислить самые жестокие явления природы, вы можете указать на космологические катаклизмы вроде рождения сверхновой звезды или гамма-всплеска. И тем не менее все это не имеет значения, как не имеет значения скатывающийся с холма валун, пока он кого-нибудь не заденет.

Хотя мы смотрим на вещи с этой возвышенной философской точки зрения, стоит отметить, что, по-видимому, существует довольно ограниченный диапазон основных вариантов природы сознания. Вы можете, например, считать, что это некое магическое поле, душа, которая приходит как дополнение к телу, как спутниковая навигационная система в машине, — это традиционное представление о «духе в машине» картезианского дуализма. Я предполагаю, что это именно то, как большинство людей думали о сознании на протяжении веков, — многие думают так же до сих пор. Однако в научных кругах дуализм стал чрезвычайно непопулярным. Проблема в том, что это поле еще никто никогда не видел — как оно работает и, что еще более важно, как оно взаимодействует с «мыслящим мясом» мозга? Мы не видим передачи энергии. Мы не можем обнаружить душу.

Если вы не верите в магические поля, вы не являетесь дуалистом в традиционном значении этого слова и велика вероятность того, что вы своего рода материалист. […] Убежденные материалисты считают, что сознание возникает в результате чисто физических процессов — работы нейронов, синапсов и так далее. Но в этом лагере есть и другие подразделения.

Но в этом лагере есть и другие подразделения.

Некоторые люди принимают материализм, но думают, что в биологических нервных клетках есть что-то, что дает им преимущество перед, скажем, силиконовыми чипами. Другие подозревают, что явная странность квантового мира должна иметь какое-то отношение к решению сложной проблемы сознания. Очевидный и жуткий «эффект наблюдателя» как бы намекает на то, что фундаментальная, но скрытая реальность лежит в основе всего нашего мира… Кто знает? Может быть, это действительно так и именно в ней живет сознание. Наконец, Роджер Пенроуз, физик из Оксфордского университета, считает, что сознание возникает в результате таинственных квантовых эффектов в ткани мозга. Другими словами, он верит не в волшебные поля, а в волшебное «мясо». Впрочем, похоже, пока что все доказательства играют против него.

Философ Джон Серл не верит в волшебное «мясо», но предполагает, что оно важно. Он биолог-натуралист, который считает, что сознание возникает из сложных нейронных процессов, которые (в настоящее время) не могут быть смоделированы с помощью машины. Еще есть такие исследователи, как философ Дэниел Деннетт, который говорит, что проблема разума и тела — это, по сути, семантическая ошибка. Наконец, есть архиэлиминативисты, которые, похоже, полностью отрицают существование ментального мира. Их взгляды полезны, но безумны.

Еще есть такие исследователи, как философ Дэниел Деннетт, который говорит, что проблема разума и тела — это, по сути, семантическая ошибка. Наконец, есть архиэлиминативисты, которые, похоже, полностью отрицают существование ментального мира. Их взгляды полезны, но безумны.

Итак, многие умные люди верят во все вышеперечисленное, но все теории не могут быть правильными одновременно (хотя все они могут быть ошибочны)

[…] Если мы не верим в волшебные поля и волшебное «мясо», мы должны придерживаться функционалистского подхода. Это, если исходить из некоторых правдоподобных предположений, означает, что мы можем создать из практически чего угодно машину, которая думает, чувствует и наслаждается вещами. […] Если мозг представляет собой классический компьютер — универсальную машину Тьюринга, если использовать жаргон, — мы могли бы создать сознание, просто запустив нужную программу на аналитической машине Чарльза Бэббиджа, созданной еще в XIX веке. И даже если мозг — это не классический компьютер, у нас все равно есть варианты. Каким бы сложным он ни был, мозг, предположительно, просто является физическим объектом, и, согласно тезису Черча — Тьюринга — Дойча 1985 года, квантовый компьютер должен иметь возможность моделировать любой физический процесс с любой степенью детализации. Итак, выходит, что все, что нам нужно для моделирования мозга, — это квантовый компьютер.

Каким бы сложным он ни был, мозг, предположительно, просто является физическим объектом, и, согласно тезису Черча — Тьюринга — Дойча 1985 года, квантовый компьютер должен иметь возможность моделировать любой физический процесс с любой степенью детализации. Итак, выходит, что все, что нам нужно для моделирования мозга, — это квантовый компьютер.

Но что потом? Потом начинается самое интересное. Ведь если триллион шестеренок можно сложить в машину, которая способна вызвать и испытывать, скажем, ощущение от поедания груши, должны ли все ее винтики вращаться с определенной скоростью? Должны ли они находиться в одном и том же месте в одно и то же время? Можем ли мы заменить один винтик? Являются ли сознательными сами винтики или их действия? Может ли действие быть сознательным? Немецкий философ Готфрид Лейбниц задал большую часть этих вопросов еще 300 лет назад, и мы до сих пор не ответили ни на один из них.

Тем не менее похоже, что все согласны с тем, что мы должны избегать слишком активного использования «магического» компонента в вопросе сознания

[…] Почти четверть века назад Дэниел Деннет писал: «Человеческое сознание — это чуть ли не последняя сохранившаяся тайна». Несколько лет спустя Чалмерс добавил: «[Это] может оказаться самым большим препятствием на пути к научному пониманию Вселенной». Они оба были правы тогда, и, несмотря на огромный научный прогресс, случившийся с тех пор, они правы и сегодня. Я не думаю, что эволюционные объяснения сознания, которые в настоящее время ходят кругами, приведут нас хоть куда-нибудь, ведь все эти объяснения касаются не самой сложной проблемы, а «легких» проблем, которые вращаются вокруг нее, как рой планет вокруг звезды. Очарование трудной проблемы состоит в том, что на сегодняшний день она полностью и окончательно победила науку. Мы знаем, как работают гены, мы (вероятно) нашли бозон Хиггса, и мы понимаем погоду на Юпитере лучше, чем то, что происходит в наших головах.

Несколько лет спустя Чалмерс добавил: «[Это] может оказаться самым большим препятствием на пути к научному пониманию Вселенной». Они оба были правы тогда, и, несмотря на огромный научный прогресс, случившийся с тех пор, они правы и сегодня. Я не думаю, что эволюционные объяснения сознания, которые в настоящее время ходят кругами, приведут нас хоть куда-нибудь, ведь все эти объяснения касаются не самой сложной проблемы, а «легких» проблем, которые вращаются вокруг нее, как рой планет вокруг звезды. Очарование трудной проблемы состоит в том, что на сегодняшний день она полностью и окончательно победила науку. Мы знаем, как работают гены, мы (вероятно) нашли бозон Хиггса, и мы понимаем погоду на Юпитере лучше, чем то, что происходит в наших головах.

На самом деле сознание настолько странно и плохо понимается, что мы можем позволить себе дикие спекуляции, которые были бы смешны в других областях. Мы можем спросить, например, имеет ли какое-либо отношение к этому вопросу наша все более загадочная неспособность обнаружить разумную инопланетную жизнь. Мы также можем предположить, что именно сознание порождает физический мир, а не наоборот: еще британский физик XX века Джеймс Хопвуд Джинс предположил, что Вселенная может быть «больше похожа на великую мысль, чем на великую машину». Идеалистические представления продолжают проникать и в современную физику, предлагая идею о том, что разум наблюдателя каким-то образом является фундаментальным в квантовом измерении и странным в, казалось бы, субъективной природе самого времени, как размышлял британский физик Джулиан Барбур.

Мы также можем предположить, что именно сознание порождает физический мир, а не наоборот: еще британский физик XX века Джеймс Хопвуд Джинс предположил, что Вселенная может быть «больше похожа на великую мысль, чем на великую машину». Идеалистические представления продолжают проникать и в современную физику, предлагая идею о том, что разум наблюдателя каким-то образом является фундаментальным в квантовом измерении и странным в, казалось бы, субъективной природе самого времени, как размышлял британский физик Джулиан Барбур.

После того как вы примете тот факт, что чувства и переживания могут быть совершенно независимы от времени и пространства, вы можете взглянуть на свои предположения о том, кто вы, где и когда, со смутным чувством беспокойства. Я не знаю ответа на сложный вопрос сознания. Никто не знает. […] Но пока мы не овладеем собственным разумом, мы можем подозревать все что угодно — это сложно, но мы не должны прекращать попытки. Голова той птицы, стоящей на крыше, таит в себе больше загадок, чем будет раскрыто нашими самыми большими телескопами.

Директор по продукту «Теории и практики», философ и нейропсихолог по образованию, работала над проектами в области цифровой медицины

Когда начинаешь углубляться в тему «Мозг и сознание», обычно очень сложно сориентироваться, потому что последние исследования — это большой поток совершенно противоположных подходов от разных школ, направлений и наук. Я бы хотела дополнить эту статью с методической точки зрения, чтобы сформировалась некоторая системность в изучении данного вопроса.

Безусловно, изучение сознания — междисциплинарная область, это направление по определению развивается на стыке биологических, компьютерных, философских и других наук. Но наиболее системно и с созданием определенной доказательной базы в этом продвинулись нейробиология, нейропсихология и два направления в философии — философия сознания и нейрофилософия. Я не добавляю в этот набор исследования в области искусственного интеллекта, потому что основные методы и понятийный аппарат в ИИ берется из направлений, перечисленных выше, и уже к этому добавляется математика. Особенно я хочу выделить нейропсихологию — науку об изучении высших психических функций человека, к которым относится, собственно, и сознание. Эта наука прикладная, со сформированными методами исследования и практикой. Так сложилось, что многое в ней, даже фактически ее создание, было сделано русскими (советскими) учеными, поэтому в статье выше нейропсихологические подходы не особенно представлены.

Особенно я хочу выделить нейропсихологию — науку об изучении высших психических функций человека, к которым относится, собственно, и сознание. Эта наука прикладная, со сформированными методами исследования и практикой. Так сложилось, что многое в ней, даже фактически ее создание, было сделано русскими (советскими) учеными, поэтому в статье выше нейропсихологические подходы не особенно представлены.

Основатель нейропсихологии Александр Романович Лурия как раз разработал действенные методы классификации когнитивных функций человека, что и сейчас позволяет, возможно, ближе подойти к декомпозиции проблемы «что такое сознание». В частности, в противовес функционализму и локализационизму, когда мы пытаемся найти в мозге определенные участки, отвечающие за чувства или сознание, он выделил три функциональных блока мозга: энергетический, блок приема и обработки информации и блок программирования, регуляции и контроля. К каждому блоку относятся определенные части мозга, но при этом в обслуживании определенной функции они взаимодействуют друг с другом и заменяемы, что соответствует модному слову «нейропластичность» и позволяет взглянуть на проблему сознания шире.

С одной стороны, исследование мозга за последние годы шагнуло вперед на космическую дистанцию, с другой стороны, это пока не очень существенно приблизило нас к пониманию того, что такое сознание и как оно работает. Приведу забавный пример: ученые из университета British Columbia в 2013 году объявили, что за принятие решений у нас в мозге отвечает маленькая часть из промежуточного мозга — lateral habenula, или латеральное ядро поводка. Раньше думали, что «хабенула» отвечает за депрессию, потому что, когда при глубокой шоковой терапии у тяжело депрессивных пациентов lateral habenula «вырубали» электродами, пациенты сразу начинали чувствовать себя лучше.

Так вот, в экспериментах на крысах оказалось, что, когда им предлагалось принять то и или иное решение, связанное с получением награды сейчас или позже (конечно же, большинство крыс, как и людей, предпочитают награду сейчас), и при этом ученые также «вырубали» латеральное ядро поводка, животные начинали принимать решения абсолютно поровну, случайно. То есть по итогу показывали, что они не могут принять решение, им вообще все равно, а значит, эта область мозга важна в принятии решений. Похоже, добавляют ученые, что те депрессивные пациенты, упомянутые выше, на самом деле не чувствовали себя счастливее, им просто становилось все равно.

То есть по итогу показывали, что они не могут принять решение, им вообще все равно, а значит, эта область мозга важна в принятии решений. Похоже, добавляют ученые, что те депрессивные пациенты, упомянутые выше, на самом деле не чувствовали себя счастливее, им просто становилось все равно.

Чем хорош этот пример? Пока что мы лишь пытаемся найти «кнопку» — и этим всерьез занимается наука, — способную объяснить сложные психические явления. Но на самом деле пока что мы изучаем мозг как сложный аппарат без инструкции и еще далеки от того, чтобы подкрепить более серьезные философские исследования сознания прикладными исследованиями. Тем более что за рамками такого подхода еще остается «культурологический тезаурус» человека, который тоже важен для формирования сознания и определенным маршрутом чертит наши нейронные связи.

Индивидуальное сознание человека — феномен сочетания в одном органе совершенно разных факторов: и отвечающей за энергию лимбической системы, сформированной не только у человека, но и у млекопитающих, и префронтальной коры головного мозга, отвечающей за программирование и контроль. И я очень рекомендую всем интересующимся проблемой сознания изучить классические труды по нейропсихологии, потому что это поможет систематизировать знания и даст правильный понятийный аппарат.

И я очень рекомендую всем интересующимся проблемой сознания изучить классические труды по нейропсихологии, потому что это поможет систематизировать знания и даст правильный понятийный аппарат.

простые объяснения и интересные факты

У человека нет ни крыльев, ни быстрых ног, ни страшных зубов и когтей. Главное, что нам досталось от природы для выживания, это уникальный психический феномен – сознание. Именно оно позволяет человеку ощутить себя отдельной личностью. Кажется, что оно было с нами всегда… Но как устроено сознание? Как работают его главные механизмы?

Сергей Мац

Если мы, люди, имеем развитую психику, сознание, интеллект, то все это должно иметь какое-то эволюционное значение. Иначе естественный отбор просто не позволил бы развиться всем этим феноменам. У Homo sapiens есть мозг, масса которого составляет около 2% общей массы тела, но это невероятно энергоемкий орган, забирающий примерно четверть всей потребляемой организмом энергии. Зачем нам такое сложное и прожорливое устройствои как на самом деле работает наше сознание? Ведь очевидно, что в животном мире есть немало существ, которые не обладают развитой психикой, а при этом прекрасно приспособлены и пережили уже не одну геологическую эпоху.Взять, к примеру, иглокожих и как работает их сознание. Морскую звезду можно разрубить пополам, и из частей вырастет две морские звезды. Мы о таком могли бы только мечтать — это же почти бессмертие. А насекомые решают проблему приспособления иначе: они очень быстро меняют поколения, эффективно манипулируя своим геномом. Отдельная особь может жить всего несколько часов, зато все новые и новые организмы позволяют популяции в целом прекрасно приспосабливаться к изменившимся условиям.

Зачем нам такое сложное и прожорливое устройствои как на самом деле работает наше сознание? Ведь очевидно, что в животном мире есть немало существ, которые не обладают развитой психикой, а при этом прекрасно приспособлены и пережили уже не одну геологическую эпоху.Взять, к примеру, иглокожих и как работает их сознание. Морскую звезду можно разрубить пополам, и из частей вырастет две морские звезды. Мы о таком могли бы только мечтать — это же почти бессмертие. А насекомые решают проблему приспособления иначе: они очень быстро меняют поколения, эффективно манипулируя своим геномом. Отдельная особь может жить всего несколько часов, зато все новые и новые организмы позволяют популяции в целом прекрасно приспосабливаться к изменившимся условиям.

Величайшая машина в мире

Для человека подобное невозможно. Наш организм значительно сложнее организма мухи или мотылька, он растет и развивается долгие годы, и это слишком ценный ресурс, чтобы «транжирить» его так, как делают насекомые. Конечно, смена поколений тоже играет в жизни человечества определенную эволюционную роль — для этого и существует механизм старения, но наша сила как популяции в другом.Преимущество, которое необходимо нашему долго растущему и долго живущему телу — умение быстро анализировать и адаптироваться — от него в частности зависит то, как работает человеческое сознание. Человек может мгновенно оценить изменившуюся ситуацию и придумать, как к ней приспособиться, оставаясь при этом живым и здоровым. Всё это удается нам именно благодаря сознанию.По выражению известного российского нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой, «мозг — величайшая машина, которая умеет перерабатывать реальное в идеальное». Это означает, что важнейшее свойство человеческого сознания — умение создавать и хранить внутри себя картину окружающего мира. Польза от этого умения колоссальная. Встречаясь с каким-то явлением или проблемой, мы не должны решать или осмысливать их с нуля — нам достаточно лишь сопоставить новую информацию с тем представлением о мире, которое у нас уже сложилось.

Конечно, смена поколений тоже играет в жизни человечества определенную эволюционную роль — для этого и существует механизм старения, но наша сила как популяции в другом.Преимущество, которое необходимо нашему долго растущему и долго живущему телу — умение быстро анализировать и адаптироваться — от него в частности зависит то, как работает человеческое сознание. Человек может мгновенно оценить изменившуюся ситуацию и придумать, как к ней приспособиться, оставаясь при этом живым и здоровым. Всё это удается нам именно благодаря сознанию.По выражению известного российского нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой, «мозг — величайшая машина, которая умеет перерабатывать реальное в идеальное». Это означает, что важнейшее свойство человеческого сознания — умение создавать и хранить внутри себя картину окружающего мира. Польза от этого умения колоссальная. Встречаясь с каким-то явлением или проблемой, мы не должны решать или осмысливать их с нуля — нам достаточно лишь сопоставить новую информацию с тем представлением о мире, которое у нас уже сложилось.

История развития человека и того, как устроено человеческое сознание, от практически нулевой психики в младенчестве до многообразного опыта зрелой личности — это постоянное накопление адаптационной информации, дополнение и исправление индивидуальной картины мира. А деятельность человеческого сознания есть не что иное, как непрекращающаяся фильтрация новой информации через приобретенный опыт. Надо сказать, что русское слово «сознание» очень удачно отражает суть явления: сознание — это жизнь «со знанием». Для этого эволюция наделила человека уникальным вычислительным ресурсом — мозгом, который позволяет непрерывно сопоставлять новую реальность с ранее полученным опытом.

По выражению известного российского нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой, «Мозг – величайшая машина, которая умеет перерабатывать реальное в идеальное».

Есть ли недостатки у работы человеческого сознания? Разумеется, и главный из них — неполнота и неточность любой персональной картины мира. Если, например, мужчине встречается блондинка, то, опираясь на личный опыт, он может решить, что блондинки слишком легкомысленны или меркантильны, и отказаться от серьезных отношений. Но, может быть, все дело лишь в том, что ему лично когда-то не повезло с конкретной блондинкой, а потому его опыт носит нетипичный характер. Такое происходит сплошь и рядом, причем порой накопление фактов, противоречащих индивидуальной картине мира, может привести к тому, что психологи называют когнитивным диссонансом. В момент диссонанса прежняя картина мира рушится, и на ее месте возникает новая, что тоже является частью нашего адаптивного механизма.

Если, например, мужчине встречается блондинка, то, опираясь на личный опыт, он может решить, что блондинки слишком легкомысленны или меркантильны, и отказаться от серьезных отношений. Но, может быть, все дело лишь в том, что ему лично когда-то не повезло с конкретной блондинкой, а потому его опыт носит нетипичный характер. Такое происходит сплошь и рядом, причем порой накопление фактов, противоречащих индивидуальной картине мира, может привести к тому, что психологи называют когнитивным диссонансом. В момент диссонанса прежняя картина мира рушится, и на ее месте возникает новая, что тоже является частью нашего адаптивного механизма.

Бездны бессознательного

Другой недостаток того, как устроено наше сознание, заключается в том, что оно не всемогуще, хотя и создает нам иллюзию (но это только иллюзия!), будто пропускает через себя 100% всей новой информации. Однако такой физической возможности у него нет. Сознание — эволюционно очень новый инструмент, который в какой-то момент был надстроен над неосознающей частью психики. У каких существ сознание появилось впервые, и обладают ли сознанием те или иные животные — отдельный, очень интересный и далекий от понимания вопрос. К сожалению, до сих пор не существует научного инструмента общения с животными — будь то кошки, собаки или дельфины, а потому выяснить, в какой степени они обладают сознанием, мы не можем.

У каких существ сознание появилось впервые, и обладают ли сознанием те или иные животные — отдельный, очень интересный и далекий от понимания вопрос. К сожалению, до сих пор не существует научного инструмента общения с животными — будь то кошки, собаки или дельфины, а потому выяснить, в какой степени они обладают сознанием, мы не можем.

При этом бессознательное, то есть ресурсы, на которых работает человеческое сознание, находящиеся за пределами понимания, у человека сохранились в полном объеме. Оценить размеры бессознательного или проконтролировать его содержимое невозможно — сознание не дает нам туда доступа. Принято считать, что внесознательное безгранично, и этот психический ресурс приходит на помощь в ситуациях, когда ресурсов сознания не хватает. Помощь дается нам в виде процессов, результаты которых мы замечаем, а сами процессы — нет. Хрестоматийный пример — периодическая таблица элементов, которую Дмитрий Менделеев после долгих мучительных размышлений якобы увидел во сне. Даже если допустить, что это всего лишь красивая легенда, она неплохо иллюстрирует то, что каждый из нас знает из личного опыта. Решение, которое долго не давалось, порой вдруг приходит как бы ниоткуда, и это довольно точно иллюстрирует то, как работает веловеческое сознание. Иногда — из царства сна. Однако работу бессознательного мы не только не можем увидеть, но даже не можем гарантировать его подключение. Этот архаический инструмент усилиям нашей воли, как уже сказано, не подчиняется.

Даже если допустить, что это всего лишь красивая легенда, она неплохо иллюстрирует то, что каждый из нас знает из личного опыта. Решение, которое долго не давалось, порой вдруг приходит как бы ниоткуда, и это довольно точно иллюстрирует то, как работает веловеческое сознание. Иногда — из царства сна. Однако работу бессознательного мы не только не можем увидеть, но даже не можем гарантировать его подключение. Этот архаический инструмент усилиям нашей воли, как уже сказано, не подчиняется.

Где носкам место?

С другой стороны, иной резервный механизм, который тоже участвует в работе человеческого сознания, не настолько темный и недоступный, как бессознательное, у человеческого сознания тоже имеется. Этот механизм в психологии иногда ассоциируется с понятием «характер», а работает он так. Когда субъект сопоставляет входящую информацию со своей картиной мира, он первым делом хочет получить ответ на вопрос: «Что мне делать в текущей ситуации?» И если конкретного опыта сознанию не хватает, начинается поиск ответа на вопрос: «А что люди вообще делают в таких ситуациях?» Вопрос этот фактически адресуется в детство, к родительскому воспитанию. Мама с папой дают детям набор поведенческих шаблонов (паттернов) на тему «что такое хорошо и что такое плохо», но воспитание у всех разное, и паттерны для одного и того же случая у разных людей могут существенно отличаться. Например, паттерн мужа гласит, что носки можно бросить посреди комнаты, а паттерн жены — что грязное белье следует немедленно нести в стиральную машину. У этого конфликта возможны два исхода.В одном случае жена обратится к мужу с просьбой не разбрасывать носки, и тот, возможно, согласится с супругой. При том, как работает человеческое сознание, один из двух людей оценит ситуацию «здесь и сейчас», и компромисс станет результатом быстрой адаптации. В другом случае, если муж «упрется», жена, скорее всего, примется гневно упрекать его словами вроде: «Это свинство! Так никто не делает!». «Никто не делает» или «делают все» — это и есть «запасной аэродром» сознания, его резервная система. Такая система играет важную адаптационную роль — она позволяет не передавать задачу внесознательному (там над ней контроля не будет совсем), а оставить ее в сознании.

Мама с папой дают детям набор поведенческих шаблонов (паттернов) на тему «что такое хорошо и что такое плохо», но воспитание у всех разное, и паттерны для одного и того же случая у разных людей могут существенно отличаться. Например, паттерн мужа гласит, что носки можно бросить посреди комнаты, а паттерн жены — что грязное белье следует немедленно нести в стиральную машину. У этого конфликта возможны два исхода.В одном случае жена обратится к мужу с просьбой не разбрасывать носки, и тот, возможно, согласится с супругой. При том, как работает человеческое сознание, один из двух людей оценит ситуацию «здесь и сейчас», и компромисс станет результатом быстрой адаптации. В другом случае, если муж «упрется», жена, скорее всего, примется гневно упрекать его словами вроде: «Это свинство! Так никто не делает!». «Никто не делает» или «делают все» — это и есть «запасной аэродром» сознания, его резервная система. Такая система играет важную адаптационную роль — она позволяет не передавать задачу внесознательному (там над ней контроля не будет совсем), а оставить ее в сознании. К сожалению, в этот момент до некоторой степени выключается наиболее выгодный адаптационный режим — анализ непосредственной реальности.

К сожалению, в этот момент до некоторой степени выключается наиболее выгодный адаптационный режим — анализ непосредственной реальности.

Зеркало для героя

Итак, важнейшее эволюционное преимущество человека и того, как работает наше сознание — умение постоянно приводить свою внутреннюю картину мира в соответствие с реальностью и таким образом прогнозировать будущие события и адаптироваться к ним. Но как оценить правильность адаптации? Для этого у нас есть устройство обратной связи — система эмоционального реагирования, благодаря которой нам что-то приятно и что-то неприятно. Если нам хорошо, то ничего менять не надо. Если нам плохо, мы переживаем, а значит, есть стимул менять адаптивную модель. Люди с ослабленной обратной связью — это шизоиды, у которых мыслей полно, но они более чем странные.

Этим людям совершенно все равно, как приложить собственные разнообразные мысли к реальности, и это тоже отличная иллюстрация того, как работает человеческое созанание: им это не очень интересно, так как отсутствует положительная обратная связь. Есть, напротив, люди истероидного склада, у которых могучая обратная связь. Они постоянно находятся под воздействием эмоций, только адаптивной модели подолгу не меняют. Поступают в вуз и не учатся. Начинают бизнес — и разваливают его своим бездействием. Истероидов можно сравнить со сломанными часами, которые лишь два раза в сутки показывают точное время. Ну а шизоиды — это часы, у которых стрелки беспорядочно вращаются в разные стороны.

Есть, напротив, люди истероидного склада, у которых могучая обратная связь. Они постоянно находятся под воздействием эмоций, только адаптивной модели подолгу не меняют. Поступают в вуз и не учатся. Начинают бизнес — и разваливают его своим бездействием. Истероидов можно сравнить со сломанными часами, которые лишь два раза в сутки показывают точное время. Ну а шизоиды — это часы, у которых стрелки беспорядочно вращаются в разные стороны.

С работой сознания связана и другая эволюционная задача. Оно не только помогает отдельному человеку быстро адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, но и работает на выживание человечества в целом. У всех нас есть своя внутренняя картина мира, в какой-то степени отражающая реальность. Но у кого-то она обязательно будет более адекватной, и мы удивляемся, как этот человек – назовем его гением — понял то, чего не смогли понять другие. Чем больше тех, кто увидит ситуацию наиболее адекватно, тем больше шансов выжить у общности в целом. Поэтому разнообразие человеческих сознаний – это тоже очень важно с точки зрения эволюционного процесса.

В каждом порту по личности

Две системы определяют, как работает человеческое созание — система адаптации и система самоанализа адаптационных действий — формируют в совокупности человеческую личность. Высокоразвитой личностью можно считать человека, у которого обе системы работают в наибольшей гармонии. Он быстро схватывает суть явлений, четко их осознает, мыслит ярко, чувствует всеобъемлюще. Про восприятие таких людей часто говорят: «Надо же, как точно он сказал! Я бы так не смог!» Личность похожа на идеальный гастрономический продукт, в котором всего ровно столько, сколько надо, и бессознательного, и адаптивности, и самоанализа. Требуется ли для подобной интеграции избыточное количество информации? Совсем нет. Для высокой скорости адаптации нужна ключевая информация, которая позволяет сделать правильный вывод и совершить правильный поступок.

При этом личность должна точно соответствовать месту и времени. Многие выдающиеся личности, вероятно, не получили бы такой репутации, окажись они в иной социально-культурной среде. Более того, даже в одном человеке при определенных условиях сосуществует несколько личностей. Это может быть, например, связано с так называемыми измененными состояниями сознания.

Многие выдающиеся личности, вероятно, не получили бы такой репутации, окажись они в иной социально-культурной среде. Более того, даже в одном человеке при определенных условиях сосуществует несколько личностей. Это может быть, например, связано с так называемыми измененными состояниями сознания.

Нормативным, биологически значимым для человека считается состояние, когда все ресурсы психики обращены во внешнюю среду — еще один факт о том, как работает человеческое сознание. Надо быть всегда начеку, постоянно анализировать входящую информацию. Но когда фокус внимания частично или полностью переключается на внутренние состояния, это и называется состоянием измененным. В этом случае может меняться и личность. Все знают, что пьяный человек способен на такие поступки, о которых даже подумать бы не мог в нормальном (трезвом) состоянии. Да и о глупом поведении влюбленных все осведомлены не понаслышке.

Американский психолог Роберт Фишер предложил концепцию «портов», согласно которой наше сознание похоже на капитана дальнего плавания, который путешествует по миру, и в каждом порту у него есть женщина. Но ни одна из них ничего не знает о других. Так и наше сознание. В разных состояниях оно способно продуцировать разные личностные свойства, но эти личности друг с другом зачастую совершенно не знакомы.

Но ни одна из них ничего не знает о других. Так и наше сознание. В разных состояниях оно способно продуцировать разные личностные свойства, но эти личности друг с другом зачастую совершенно не знакомы.

Автор — старший преподаватель кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ

что это такое и какие у него свойства?

Роботы быстро научились делать то, что умеют люди: виртуозно играть в шахматы и футбол, готовить, рисовать картины. Но чего не умеет делать искусственный интеллект, так это дегустировать вина или блюда, переживать эмоции и ставить себе цели. Он не умеет мыслить субъективно. Зато это может наше сознание.

Какие еще задачи способно выполнять сознание человека? Почему это понятия настолько сложное, что ученые не могут дать для него единого определения? И почему очищать мозг не менее важно, чем чистить зубы перед сном? Ответы – в статье.

Что такое сознание?

Сознание — это фундаментальная научно-философская категория, выражающая единство психоэмоционального состояния и функции человеческого мозга. Феномену сознания посвящены тысячи научных работ, но при большом количестве подходов, теорий, аспектов, граней и толкований оно все так же остается загадкой для ученых. Каждое новое открытие о сущности этого явления добавляет информации, но не ясности. Поэтому у представителей разных научных направлений есть свое определение феномена:

Феномену сознания посвящены тысячи научных работ, но при большом количестве подходов, теорий, аспектов, граней и толкований оно все так же остается загадкой для ученых. Каждое новое открытие о сущности этого явления добавляет информации, но не ясности. Поэтому у представителей разных научных направлений есть свое определение феномена:

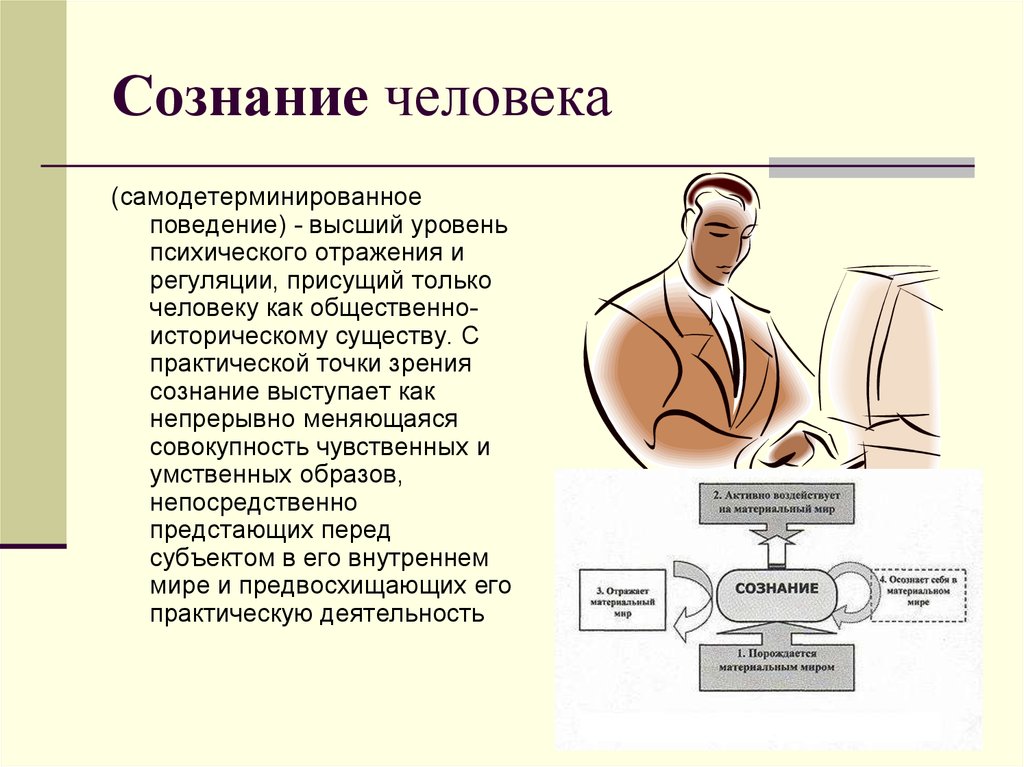

- Сознание (философия) – субъективная реальность, связанная с результатами деятельности мозга: мыслями, выводами, предрассудками, оценками, эмоциями, научными и опытными знаниями.

- Сознание (психология) – составная часть психического феномена, которая наряду с мышлением, волей, восприятием, памятью открывает субъекту картину мира, в которую включен он сам, его действия и состояния.

- Сознание (психолингвистика) – сформированное в процессе общения языковое наследие, тесно переплетенное с духовным развитием человечества, сопровождающее его на каждом этапе развития и отражающее каждую культурную стадию.

Пройти тест на тип восприятия

Единственное, в чем сходятся ученые – это неотделимость сознания от мозга. Поскольку нет ни одного доказательства о существовании сознания вне мозга, среди всех фактов и гипотез это утверждение считается самым надежным. Но вопросы о том, как в мозге рождается мысль или субъективное мнение, как устроена память и речь, откуда берутся фантазии или вещие сны, что ощущает человек в коме или под гипнозом остаются открытыми.

Изучение сознания напрямую связано с созданием искусственного интеллекта. Поэтому разобраться в сознании – сложнейшая из задач, которая стоит перед философами, социологами, психологами, медиками, лингвистами, генетиками, биологами, специалистами компьютерных технологий и робототехники.

История вопроса.

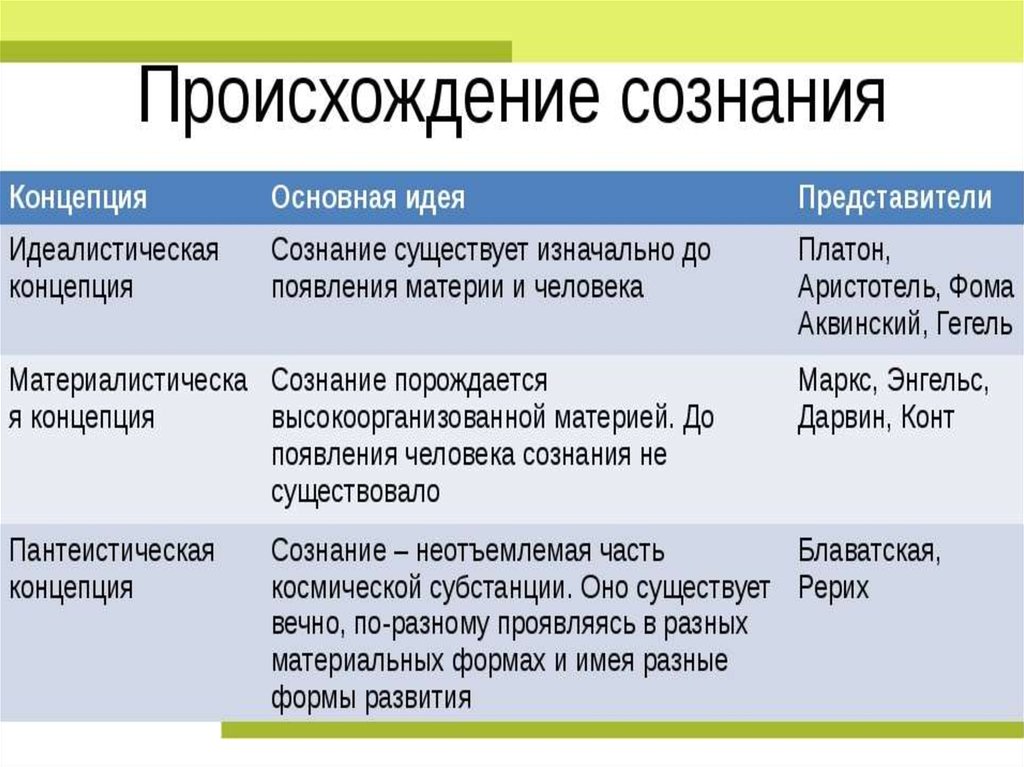

Вопросы о происхождении и местонахождении сознания впервые были сформулированы учеными, жившими до нашей эры. Гиппократ был первым врачом, связавшим психику человека с его мозгом. А основатель афинской академии Платон считал, что думать о самом себе человек способен только благодаря своей бессмертной душе.

В XVII веке французский математик и философ Рене Декарт разработал концепцию двойственной природы человека: материального тела и нематериальной души. Дальнейшее изучение сознания в философии и науке связано с великими учеными-естествоиспытателями: Вильгельмом Лейбницем, Джорджем Беркли, Джоном Локком.

Психология как наука о сознании отделилась от философии в середине XIX века. В это же время в Лейпциге была создана первая экспериментальная лаборатория, посвященная исследованию этого феномена. С приходом Зигмунда Фрейда мир столкнулся с обратной стороной сознания – бессознательным. Начиная с середины XX века познавательными процессами в мозге занимается когнитивная наука. Научные открытия в области изучения сознания сделали Вильгельм Вундт, Роджер Сперри, Роджер Пенроуз, Александр Лурия, Джон Серл, Наталья Бехтерева, Лев Выготский.

Единой, разделяемой идеи сознания не существует.

Есть множество противоречивых определений и смыслов, вложенных в это понятие: от представления субъекта о себе и окружающем мире до своеобразного хранилища мыслительного процесса в определенный момент времени. Одни ученые сравнивают сознание с эфиром, который распределен во Вселенной, а человеческий мозг – с приемником. Другие утверждают, что самосознанием обладает не только человек, но и любое чувствующее и реагирующее существо и даже живая клетка. Третьи вообще называют сознание иллюзией.

Одни ученые сравнивают сознание с эфиром, который распределен во Вселенной, а человеческий мозг – с приемником. Другие утверждают, что самосознанием обладает не только человек, но и любое чувствующее и реагирующее существо и даже живая клетка. Третьи вообще называют сознание иллюзией.

Нет одного мнения и о возникновении сознания. Одни связывают его происхождение с природным или «телесным» началом. Другие приписывают ему божественное происхождение и утверждают, что сознание человека подобно душе было «вложено» в тело высшим разумом. Есть ученые, которые считают, что сознание не вписывается в физическую картину мира, поэтому научный подход к его исследованию не применим в принципе.

Свойства сознания личности.

Многослойность структуры и многозначность термина сознания также породила разные мнения ученых о свойствах этого феномена. Есть несколько общих трактовок, которые дают понимание свойств сознания:

- Это продукт эволюции человека. Постепенно мозг научился не просто реагировать на внешние стимулы, но перешел к самонаблюдению и отслеживанию своих реакций на происходящее.

- Оно реально и не может быть сведено к другим явлениям. Доказательство этому — утверждение американского профессора нейрофизиологии Джозефа Богена, который сравнивал сознание с ветром. Ветер увидеть нельзя, возможно только заметить результаты его деятельности.

- Оно наполнено субъективными переживаниями. Ученые называют это явление «Qualia»-«феноменальное сознание». Это наши ощущения: тепло-холодно, вкусно-невкусно, кисло-сладко, комфортно-некомфортно. Все это не измеряется никакими физическими приборами, но обозначают разные ощущения у разных людей.

- Качественно проявляется в разных состояниях. В моменты, когда человек признается в любви или читает политические новости, он чувствует себя иначе.

- Интегрирует разные элементы в единое поле. Например, когда человек читает книгу, он не только складывает буквы в отдельные слова. В это же время он ощущает шероховатость страниц, составляет мнение о прочитанном, испытывает эмоции, переживает по поводу возникающих ассоциаций и своего прошлого опыта.

- Оно первично. Все созданное человеком сначала возникло в его сознании. Именно оно помогает человеку реализовывать задуманное, «вкладывать» душу в свои дела, ощущать собственную ценность и нужность.

Пройти тест на полушария мозга

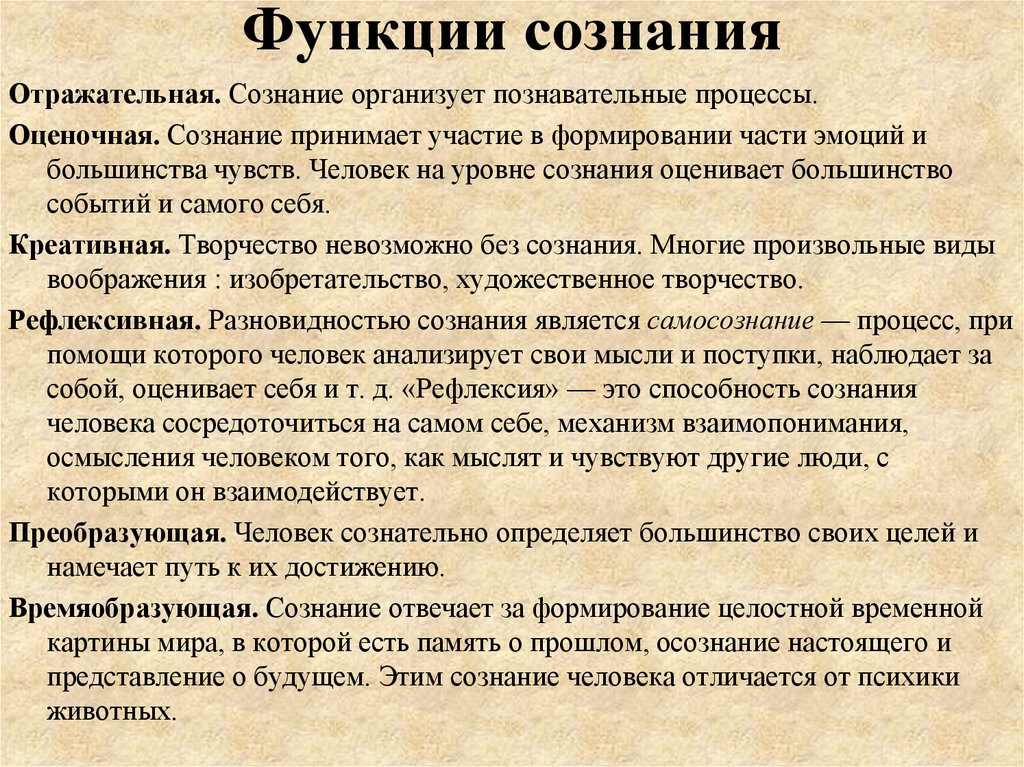

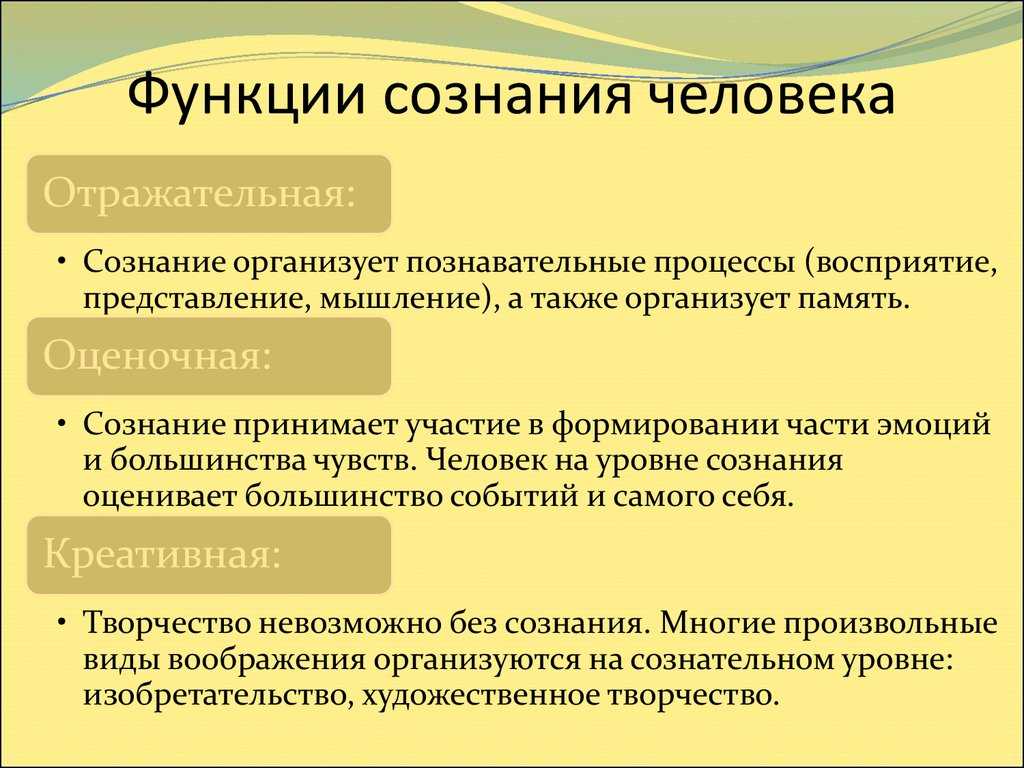

Функции и виды сознания.

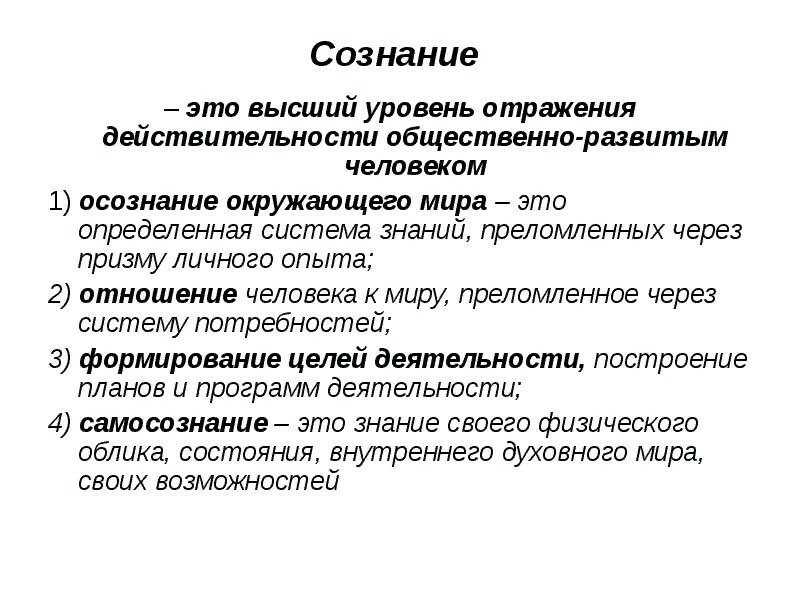

Сознание в психологии неотделимо от осознавания собственного «Я». Соответственно, его главные функции направлены на становление и формирование личности:

- Познавательная: возможность формировать знания о действительности.

- Накопительная: способность накапливать знания свои собственные и переданные предыдущими поколениями.

- Оценочная: возможность оценивать поступки с точки зрения собственной морали, своих потребностей и интересов.

- Целенаправленная: умение представить будущий результат своей деятельности и наметить пути его достижения.

- Креативная: желание созидать, изобретать, реализовывать свои идеи «по законам красоты».

- Коммуникативная: возможность понимать других людей, общаться лично или через средства связи.

- Регулятивная: способность регулировать свое поведение и деятельность с учетом изменившихся обстоятельств.

- Времяобразующая: способность формировать целостную временную картину мира, в которой присутствует память о прошлом, предположения о будущем, видение настоящего.

- Рефлексивная: способность через самосознание наблюдать за собой, оценивать свои поступки, эмоции, мысли, мотивы, знания.

Это не полный список функций сознания. Но есть у него еще одна функция, которой озабочены большинство исследователей – это житейский опыт или ощущения «от первого лица». Он формируется при первом взаимодействии с вещами или явлениями и закрепляется в языке в виде утверждений из категории «нравится-не нравится».

Психология сознания признает два его состояния, которые свойственны психически здоровым людям: в состоянии бодрствования (активное действие) и в состоянии сна (период отдыха). Есть и другие состояния: помрачение, ступор, отупение, кома, бред, галлюцинации. Эти состояния – поле деятельности клинических психологов и тех, кого интересует психологическое воздействие на сознание человека.

Есть и другие состояния: помрачение, ступор, отупение, кома, бред, галлюцинации. Эти состояния – поле деятельности клинических психологов и тех, кого интересует психологическое воздействие на сознание человека.

Управление сознанием.

Наше внутреннее «Я» точно так же нуждается в «чистке», как тело или жилище. Среди ученых даже есть такое выражение: «желудок умнее мозга – его может стошнить». Речь идет о том, что желудок способен радикальным способом избавиться от лишнего или того, что он неспособен переварить. Но весь информационный мусор, который попадает в нашу голову, остается в ней навсегда.

Как только начинаешь фильтровать просмотр телевизора, новости в интернете, бессмысленные разговоры, противоречивые слухи, очищение сознания происходит само собой. Но как быть с тем, что уже накопилось? Для этого есть три детокс-техники очистки мозга.

Техника 1. Профилактика.

Процесс ментальной уборки начинается с простых правил информационной профилактики:

- Если рассказываете о чем-то, постарайтесь передать то, что видели лично.

Свои впечатления, слухи или мнение по этому поводу лучше оставить при себе. Это поможет не засорять информационное поле и не отдаляться от реальности.

Свои впечатления, слухи или мнение по этому поводу лучше оставить при себе. Это поможет не засорять информационное поле и не отдаляться от реальности. - Если пересказываете чужие рассказы, перепроверяйте информацию. Те, что наполнены негативными эмоциями или нелесными оценками лучше не пересказывать совсем. Это поможет не нагнетать панику и сохранить собственное спокойствие.

- Если спорите о чем-то, то аргументируйте свои доводы фактами, а не эмоциями или авторитетом. Это поможет не тратить энергию на спор ради спора.

Техника 2. Расслабляющая пятница.

Речь пойдет не о традиционных пятничных способах расслабления после тяжелой трудовой недели. Эта техника поможет взять больше контроля над своей жизнью, выполнять важные, но не срочные дела, которые периодически всплывают в памяти и мешают сконцентрироваться.

- В понедельник положите на стол чистый лист бумаги и ручку.

- На протяжении недели записывайте все дела, которые периодически всплывают в памяти.

- В пятницу вечером возьмите список и разбейте дела по категориям так, чтобы в них было проще ориентироваться. Например, в одном списке могут быть самые трудозатратные: генеральная уборка, поездка в супермаркет. Их можно разбить на несколько дополнительных пунктов, чтобы было проще выполнять. В другом списке могут быть дела, которые можно сделать поздно вечером: оформить альбом с фотографиями, поискать в интернете новую книгу.

- В субботу утром возьмите в руки готовый список и выполняйте все, что в нем записано. Если что-то не успели, но хотите сделать «когда-нибудь», перенесите дела в отдельный список и закрепите на видном месте.

Техника 3. Практикуем осознанность.

Осознанность – это часть буддийской медитативной практики. В западной культуре она используется как терапевтический метод для того, чтобы научиться наблюдать за собой без критики и лишней жалости, избавляться от стресса и непродуктивных моделей мышления.

Осознанность можно практиковать на разных уровнях:

- Эмоциональном.

Отслеживать негативные, осуждающие, оценочные мысли о самом себе и других.

Отслеживать негативные, осуждающие, оценочные мысли о самом себе и других. - Ментальном. Научиться договариваться с собой перед началом нового дела, рассматривать проблемы как новые возможности.

- Телесном. Заниматься спортом, больше гулять, высыпаться, наслаждаться красотой природы и произведений искусства.

- Интуитивном. Учиться действовать без постоянных подсказок, опираться на свои ощущения и интуицию.

- Ритуальном. Погружаться в полную тишину, чтобы попрактиковать медитацию, глубокое дыхание, благодарность, помолиться или просто поразмышлять.

Выводы:

- Сознание – это то, что отличает человека от животных. Но единого определения, что это такое, пока не существует.

- Единственное, в чем уверены ученые: сознания вне мозга не существует.

- Практика осознанности помогает поддержать гигиену сознания и пережить трудные времена, полные стресса.

Пройти тест на интуицию

Что такое сознание / Хабр

Одним из самых главных научных вопросов Человечества, считается вопрос: «Что такое сознание?». Как Человек думает, принимает решения, как происходит мышление, анализ и интерпретация различных внешних раздражителей и т.д. Ответы на эти вопросы, а также что такое сознание, главный вопрос жизни, вселенной и всего такого под катом.

42

Рефлексом принято считать ответ на раздражитель и это понятие довольно-таки простое. Оно было введено Рене Декартом еще в XVII веке нашей эры. Декарт представил нервную систему как некую гидравлическую конструкцию с «нервными трубками», которые заполнены «животными духами», при воздействии на которые они перемещались сначала в мозг, а затем, отразившись также двигаясь по трубкам, действовали на мышцы, заставляя их сжиматься подобно гидравлическим исполнительным механизмами. Слово рефлекс с латинского языка означает отраженный, и его суть хорошо отражается в следующей схеме, которая до сих пор сохраняет свою актуальность.

Раздражители воздействуют на рецепторы органов чувств, рецепторы интерпретируют эти воздействия в нервные импульсы, сигналы, поступающие в центральную нервную систему (ЦНС), мозг, где обрабатываются соответствующими цепочками нейронов (отражаются) и далее происходит соответствующий рефлекторный ответ, сокращение мышцы или секреция желёз.

Но данной схемы оказалось недостаточно для объяснения многих форм целенаправленного поведения. Ведь здесь логичным будет заявление о том, что если мы прекратим подачу раздражителей, то и прекратиться нервная деятельность. Для животных с относительно простой нервной системой это справедливо, к примеру, если лягушке перерезать восходящие нервные пути, то её мозг как бы погрузится в сон, и не будет генерировать никакой нервной активности. Но если то же самое сделать с кошкой, то есть вероятность обнаружения нервной активности приводящей, к примеру, к хождению.

На людях операции по частичному перерезанию спинного мозга с целью проверки гипотез Декарта не делались по этическим соображениям, но американский психолог Тимоти Лири проводил эксперименты в специальных депривационных камерах. Камера сенсорной депривации Лири представляла собой ванну со специальным солевым раствором, который поддерживал на плаву тело подопытного. Камера была изолирована от внешних звуков и света, температура раствора регулировалась и подбиралась с учётом температуры тела. Об ощущениях пребывания в такой камере писал в своей автобиографической книге: «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!», американский учёный в области физики Ричард Филлипс Фейнман. Обычно Ричард засыпал, но бывало, что он переживал некий опыт внетелесного пребывания. В общем, о полном прекращении нервной деятельности в случае отсутствия раздражителей говорить нельзя.

Камера сенсорной депривации Лири представляла собой ванну со специальным солевым раствором, который поддерживал на плаву тело подопытного. Камера была изолирована от внешних звуков и света, температура раствора регулировалась и подбиралась с учётом температуры тела. Об ощущениях пребывания в такой камере писал в своей автобиографической книге: «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!», американский учёный в области физики Ричард Филлипс Фейнман. Обычно Ричард засыпал, но бывало, что он переживал некий опыт внетелесного пребывания. В общем, о полном прекращении нервной деятельности в случае отсутствия раздражителей говорить нельзя.

Значит, схема Декарта неверна и существует нечто, что выше рефлекторной деятельности, некое мышление, или мыслительный процесс. – Нет! Она верна, просто её нужно немного дополнить.

Во-первых, в схеме Декарта не учтено наличие потребностей и эмоциональных механизмов. К примеру, пищевой голод может вызвать активность соответствующих «клеток требования» и их активность может привести к активизации определённых рефлексов, которые приводили бы к целенаправленным действиям по удовлетворению потребности в пище. Наши потребности это источник активных действий, которые зарождается в самой центральной нервной системе. Нервные клетки с рецепторами, реагирующими на лептин и его отсутствие, находятся на одном из отделов ЦНС гипоталамусе. Лептин вырабатывается жировыми клетками и является индикатором уровня питательных веществ в арготизме. Поэтому если мы изолируем ЦНС от тела, активность в ней возникнет и по причине отсутствия лептина.

Наши потребности это источник активных действий, которые зарождается в самой центральной нервной системе. Нервные клетки с рецепторами, реагирующими на лептин и его отсутствие, находятся на одном из отделов ЦНС гипоталамусе. Лептин вырабатывается жировыми клетками и является индикатором уровня питательных веществ в арготизме. Поэтому если мы изолируем ЦНС от тела, активность в ней возникнет и по причине отсутствия лептина.

Потребность в новизне вообще не затрагивает периферию и уровень активности соответствующих «клеток требования» зависит от характера активности в самой центральной нервной системе, что создает источник активности направленной на поиск новой информации, изучению новых материалов, чтению книг или елозанию пальцем по экрану телефона и планшета.

Активность клеток требования не удовлетворяемых потребностей, можно использовать – это называется сублимацией. В частности, Зигмунд Фрейд описывал сублимацию как перенаправление сексуальной энергии в полезное русло. Некоторым творческим личностям приписывается высокая творческая продуктивность благодаря использованию нервной активности черпанной из неудовлетворенных потребностей или несбиваемых болей.