описание, значение таинства, особенности проведения

В церковных богослужениях для обозначения отдельных их составляющих часто используются термины, не особенно понятные людям, не знакомым с ними. То есть обычным прихожанам, не посещавшим воскресных школ и не разбирающимся в тонкостях организации службы и перечне составляющих ее понятий.

Одним из таких терминов является «евхаристия». Что такое и в чем суть данного таинства разобраться не так сложно, как кажется на первый взгляд. Иметь же представление о данном понятии нужно, поскольку это таинство присутствует не только в православных богослужениях, оно практикуется всеми христианскими конфессиями.

Что это такое?

Евхаристия – что это такое простыми словами? Это не что иное, как составляющая часть мессы или же литургии. Таинство служится во всех храмах любой из христианских конфессий. Но сам термин используется только в трех из них:

- англиканство;

- католицизм;

- православие.

Протестанты называют таинство евхаристии хлебопреломлением или же попросту вечерей Господней.

В чем заключается это таинство?

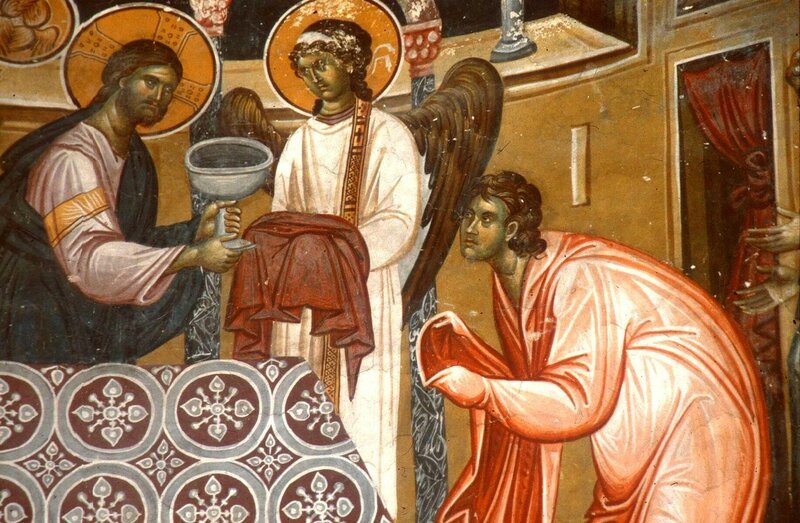

Суть данного религиозного обряда заключается в освящении вина и хлеба, особом их употреблении. Иными словами, это та часть церковного богослужения, во время которой осуществляется причастие.

Считается, что первым описал данное священнодействие апостол Павел. Он же объяснил суть понятия и его смысл. Впервые же евхаристия состоялась во время последней трапезы Иисуса, известной большинству людей, даже не являющихся верующими, как Тайная Вечеря. Павел описал этот ритуал приобщения к телу и крови Христа. Но разумеется, это своего рода метафора. Суть обряда имеет гораздо более глубокий смысл, чем простое проглатывание того, что протягивает священник на богослужении.

В чем суть таинства?

Тайна евхаристии была установлена самим Иисусом во время его последней трапезы с учениками. Суть же этого религиозного ритуала определяется как воссоединение верующего человека с Богом через плоть и кровь Христову.

Согласно священным текстам, Иисус говорил во время вечери с учениками о пище – «это плоть моя». О вине же он сказал – «это кровь моя». Разумеется, спустя пару тысячелетий утверждать, что именно сказал Христос и над чем – хлебом, фруктами или же другой пищей, невозможно. Однако представители различных конфессий нередко спорят о том, чем именно следует причащаться.

О вине же он сказал – «это кровь моя». Разумеется, спустя пару тысячелетий утверждать, что именно сказал Христос и над чем – хлебом, фруктами или же другой пищей, невозможно. Однако представители различных конфессий нередко спорят о том, чем именно следует причащаться.

Об участии «верных» в евхаристии известно абсолютно всем, об этом много написано, снято художественных фильмов и создано иных произведений. Самое известное из них, это, вероятно, фреска Леонардо «Тайная Вечеря». Но не каждый человек ассоциирует трапезу Христа с учениками с обрядом причащения, проводимом в храмах. Между тем, первая евхаристия – это именно вечеря Христа с учениками, во время которой Иуда указал на Иисуса.

Суть же данного ритуала не совсем проста – это предвестие символического смысла распятия, то есть жертвы, которую принес Христос ради людей. Приобщаясь к таинству причастия, человек становится един с Богом. «Плоть и кровь» Христа же являются своеобразным мостиком между ними – Богом и человеком, служат средством, обеспечивающим их воссоединение. Можно сравнить обряд с использованием телеграфа или иных средств связи – функции аналогичны.

Можно сравнить обряд с использованием телеграфа или иных средств связи – функции аналогичны.

Нередко суть того, чем является евхаристия, объясняется как предоставление христианину возможности стать соучастником вечери Господней. Это одно из самых древних толкований смысла ритуала.

Что означает – «верные в евхаристии»?

Эта фраза зачастую менее понятна, чем суть проводимого обряда причастия. Причина этого в том, что именно этим выражением зачастую пользуются при разъяснениях церковнослужители, но само его растолковать забывают.

Верные в евхаристии – это те участники вечери, которые не предавали Иисуса. Это самое простое и краткое объяснение смысла этого выражения. Разумеется, при применении его не к апостолам, а к прихожанам христианских храмов, толкование будет более усложненным. Кратко – это уже принявшие крещение.

При применении этого выражения в отношении верующих ему придается несколько иной смысл. Верные – это вверяющие Богу себя через вкушение «тела и крови» Христовых. То есть принявшие крещение, следующие за Христом в Царствие Небесное, спасшиеся через него.

То есть принявшие крещение, следующие за Христом в Царствие Небесное, спасшиеся через него.

О подготовке к таинству

Задавшись вопросами о том, для чего нужна евхаристия, что такое, как проводится ритуал, нельзя не ознакомится с его ключевыми моментами. Как и у большинства церковных обрядов, у этого имеются особые правила, которых следует придерживаться каждому верующему человеку. Касаются они подготовки к таинству причастия.

Нельзя просто прийти в храм, отстоять службу, проглотить содержимое с протянутой священником ложки и считать себя причастившимся. В таком действии нет смысла, поскольку утрачивается суть, духовная составляющая ритуала, теряется его ценность.

Участие в евхаристии требует от верующего специальной подготовки. Ничего сложного в этом процессе нет. От человека, собирающегося причаститься, требуется:

- соблюсти пост длительностью в трое суток;

- молиться о даровании смирения и просветления;

- воздерживаться от плохих дел и мыслей.

Пост заключается в отказе от приема в пищу продуктов животного происхождения – мяса, яиц, молока и прочих. Строгий пост подразумевает исключение из повседневного рациона и рыбных блюд, а также морепродуктов.

Нередко люди полагают, что предваряющее участие в ритуале ограничение в питании, это единственное чего требует евхаристия. Что такое христианский обряд? Это духовный ритуал, а не диета. Поститься нужно лишь для того, чтобы поспособствовать духовному очищению, отвлечься от потребностей телесных, физиологических и обратиться к вечным ценностям, не имеющим отношения к материальности.

Это означает, что самое важное в подготовке к таинству – духовный настрой на него. Следует понимать не только всю важность соединения души с Богом через Христа, но и ту ответственность, которую оно налагает на человека.

Значение таинства для верующих

Широко распространено мнение о том, что бесы опасаются более всего трех вещей:

- святого распятия;

- крещения;

- причастия.

Связано это с тем, что во время участия в таинствах на человека снисходит особая благодать, которая подобна защищающей ауре, чему-то незримому, но явственно осязаемому и способному уберечь от различных бедствий.

Понятие «бесы» не следует воспринимать буквально. Это не черти, выпрыгивающие из-за печных труб, о которых рассказывают в деревенских сказках. Это – соблазны, грехи, суета, бездушие и многое другое. Иными словами, все то, что сбивает человека с пути истинного и отдаляет его от Господа.

То есть помогает уберечься от опасностей, подстерегающих не тело, а душу человеческую. Вот для чего нужна евхаристия. Что такое опасность для души в современном мире? В первую очередь, повседневная суета, бесконечная погоня за материальными ценностями, излишествами, благами, в которых нет истинной нужды. Осуществляется эта гонка в ущерб духовности. К примеру, как много людей ежедневно посвящает все свои помыслы только тому, что приобрести в магазине, приготовить на ужин, как заработать больше, чтобы купить новый телефон? При этом никто из них не вспоминает о духовных надобностях.

Евхаристия помогает человеку почувствовать себя защищенным, способствует преодолению жизненных трудностей, невзгод без потери духовности.

Особенности проведения ритуала

Евхаристия – что это такое простыми словами? Вкушение Святых Даров. Соответственно, апофеозом самого ритуала является момент вкушения. Происходит это следующим образом – священник причащает всех присутствующих на служении поочередно, используя для этого серебряную ложечку.

Разумеется, ни о какой индивидуальной и уж тем более одноразовой посуде речи быть не может, причащаются прихожане «всем миром». Эта особенность проведения религиозного ритуала смущает очень многих, особенно во время массовых эпидемий респираторных, простудных, инфекционных заболеваний. Не меньшие опасения вызывает и риск заражения другими болезнями, особенно люди боятся ВИЧ.

Церковнослужители – не врачи, и гарантий того, что участие в евхаристии безопасно для здоровья, дать не могут. Рассуждать же о том, что Господь убережет причащающихся, разумеется, можно, но для людей, в чьем сердце нет абсолютной и даже фанатичной веры, подобные высказывания аргументом не являются. Поэтому каждый человек сам решает, причащаться ему или же нет, церковь никого не принуждает и не неволит.

Поэтому каждый человек сам решает, причащаться ему или же нет, церковь никого не принуждает и не неволит.

Особенности литургии

Литургия имеет некоторые нюансы, о которых необходимо знать перед посещением богослужения. Она разделяется на три крупные составляющие части, первая из которых называется проскомидией. В течение проскомидии осуществляются священнодействия над вином и хлебом. Иными словами, происходит подготовка всего, что необходимо для осуществления таинства причастия.

Вторая часть служения именуется литургией оглашенных. Такое название эта часть обряда получила в глубокой древности, когда к присутствию на службе допускались не все желающие. Оглашенные – это те, кто только готовился принять крещение. Во время службы они стояли в притворе, то есть вне зала для моления. Входили же они только после того, как диакон или другой церковнослужитель звал, оглашал их. Покидали зал эти люди после оглашения того, что им нужно выйти. Эта составляющая часть литургии направлена на то, чтобы подготовить молящихся к таинству причастия, настроить их духовно.

Третья часть богослужения называется литургией верных. Из названия ясно, что в зале храма во время этого этапа службы могут оставаться только верные. В евхаристии тоже принимают участие лишь они. Под термином «верные» в данном контексте понимается «принявшие крещение». То есть это крещеные люди.

О чем нужно не забыть, принимая участие в обряде?

Как только начинают звучать слова евхаристии, присутствующие на службе выстраиваются в очередь за причащением. Тем, кто посещает церковные служения редко и не особенно понимает, что именно происходит в храме, не составит труда сориентироваться, беря пример с остальных прихожан.

Важно не забывать о том, что непосредственно перед принятием Святых Даров следует поклониться и перекреститься. Кроме этого, нужно и правильно вести себя после вкушения.

На самом причастии обряд не заканчивается. Это означает, что нельзя принять «тело и кровь Христовы» и тут же покинуть церковь. Нужно отойти, чтобы не задерживать других, ожидающих причастия. После того, как все желающие принять участие в ритуале, причастятся, церковнослужители читают благодарственные молитвы. Их обязательно следует выслушать. Во время чтения благодарностей нужно про себя помолиться Господу.

После того, как все желающие принять участие в ритуале, причастятся, церковнослужители читают благодарственные молитвы. Их обязательно следует выслушать. Во время чтения благодарностей нужно про себя помолиться Господу.

Евхаристия в раннем христианстве

В основе исполнения этого обряда лежат древние, описанные в Ветхом Завете, ритуалы. Первыми христианами обряд евхаристии совершался не так, как это делается сейчас. Храмов, в том понимании, какое имеет о них современный человек, не было. Верующие собирались тайно, используя для этого любое подходящее место.

Евхаристия в раннем христианстве являлась частью особого ужина, бывшего не только трапезой, но и религиозным ритуалом. Назывались такие трапезы – агапа. Это было собрание верующих, проходившее в ночное или же позднее вечернее время. На них христиане слушали проповедников, молились, кушали, пели Псалмы. В начале собрания торжественно откладывались «пред местом Иисуса» хлеб и вино. Перед завершением агапы присутствующие ими причащались.![]() Такие собрания верующих существовали вплоть до начала четвертого столетия.

Такие собрания верующих существовали вплоть до начала четвертого столетия.

В чем было первое значение евхаристии?

В период становления христианства как религии евхаристии уделяли особое внимание. Считалось, что она является вершиной служения, своеобразным центром ритуалов христианского культа.

В связи со столь важным местом, которое занимала евхаристия в начале становления религии, с ней объединялись и все прочие христианские таинства. Евхаристия являлась неотъемлемой частью:

- крещения;

- венчания;

- миропомазания;

- рукоположения;

- соборования;

- отпевания;

- покаяния и прочих обрядов.

В наши дни важность евхаристии для прихожан уже не столь очевидна, как для первых последователей Христа. Однако церковнослужителями причастие по-прежнему воспринимается как одно из наиболее важных таинств.

Таинство Радости. Что такое Евхаристия? » Спасо-Преображенский храм г.Гомеля

Что такое Евхаристия?

Причастие. Кто-то годами не решается к нему приступить, кого-то останавливает сложная подготовка, кто-то считает его не более обязательным, чем «купание» в проруби на Крещение, кто-то решается причаститься только в период тяжелой болезни или при приближении смерти… А тем временем это то, ради чего существует земная Церковь. О Причастии, или Евхаристии, центре и средоточии христианской жизни, вопросах и недоумениях, возникающих вокруг этого Таинства, мы говорим с митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым), председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Кто-то годами не решается к нему приступить, кого-то останавливает сложная подготовка, кто-то считает его не более обязательным, чем «купание» в проруби на Крещение, кто-то решается причаститься только в период тяжелой болезни или при приближении смерти… А тем временем это то, ради чего существует земная Церковь. О Причастии, или Евхаристии, центре и средоточии христианской жизни, вопросах и недоумениях, возникающих вокруг этого Таинства, мы говорим с митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым), председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

— Владыка Иларион, лично Вы помните Ваше первое причастие, и изменилось ли Ваше отношение к нему с годами?

— Первого причастия я не помню, но могу сказать, что моя жизнь изменилась радикально после того, как я стал причащаться, — примерно в тринадцатилетнем возрасте. В одиннадцать лет я был крещен, где-то с тринадцати начал регулярно причащаться, и думаю, что это коренным образом изменило меня: именно это, в конечном итоге, привело меня к решению посвятить всю жизнь Церкви и Богу.

— Говорят, людям некрещеным не стоит раскрывать суть Таинств, тем более Таинства таинств — Причащения. Сколько в этом правды? И если это так, то откуда эта секретность?

— Начнем с того, что в древней Церкви существовала традиция оглашения (кстати, сегодня она возрождается), то есть подготовки людей, желающих стать христианами (оглашенных), к таинству Крещения. На протяжении какого-то времени им в определенном порядке излагались основы веры: говорилось о Боге Отце, о воплощении Бога Сына, о действии Бога Святого Духа, и объяснялся сам чин Крещения. О других Таинствах Церкви, и в особенности о Евхаристии, рассказывалось уже после Крещения. Например, в цикле огласительных бесед святителя Кирилла Иерусалимского, святого IV века, наряду с восемнадцатью огласительными поучениями есть и пять поучений тайноводственных, т. е. раскрывающих смысл Таинств, — это преподавалось человеку уже крестившемуся.

— Почему о главном таинстве Церкви рассказывалось только после Крещения?

— Потому что иначе человек ничего не поймет: природа Таинств вообще находится за пределами человеческого разума и человеческого постижения. Их смысл невозможно уяснить из книг, из бесед — только из личного опыта. Поэтому до тех пор, пока человек сам не начнет жить т?инственной жизнью Церкви — а это доступно только принявшему Крещение — нет смысла говорить ему о Таинствах: любые разговоры будут для него пустым звуком.

Их смысл невозможно уяснить из книг, из бесед — только из личного опыта. Поэтому до тех пор, пока человек сам не начнет жить т?инственной жизнью Церкви — а это доступно только принявшему Крещение — нет смысла говорить ему о Таинствах: любые разговоры будут для него пустым звуком.

В особенности это касается Евхаристии. Как объяснить словами природу этого союза между Богом и человеком, который начинается тогда, когда Тело Христа становится частью нашего тела и Его Кровь начинает течь в наших жилах?

— Сегодня не все крещеные люди имеют понятие об этом. Не могли бы Вы рассказать, что такое Причастие, и почему оно называется «Таинством таинств»?

— Евхаристия — это самое тесное, какое только возможно здесь, на земле, соединение человека с Богом, причем соединение не только интеллектуальное и эмоциональное, но даже физическое. Господь дал нам его через привычный для человека способ — трапезу. И как в обычной трапезе употребляемая нами пища в процессе ее усвоения преобразуется в ткани нашего организма, так что природа человека соединяется с природой пищи, так и в Евхаристии: мы незримо соединяемся со Христом, приобщаемся Ему.

И это то, что делает православное богословие не отвлеченной теорией, а живым переживанием, реальным общением с Богом, а христианскую Церковь — уникальным явлением, без которого существование нашего мира не имело бы никакого смысла и оправдания. Христос с людьми не как память или абстрактная идея, Он с нами в полном смысле этого слова, через Евхаристию. Поэтому именно в ней главная ценность и стержень бытия Церкви.

— Как исторически сложилось это Таинство? Христос Сам установил его?

— Исторически оно пришло на смену древнееврейской пасхальной трапезе: евреи собирались семьей и закалывали ягненка как жертву, и употребляли его в пищу в ночь перед Пасхой. И Христос называется в Писании Агнцем, потому что как бы заменил Собой того жертвенного агнца, от которого вкушали евреи в память об избавлении их от египетского рабства.

Евхаристия, какой мы ее знаем, появилась еще до страданий Спасителя, на Тайной вечере, где собрались апостолы, чтобы исполнить ветхозаветный пасхальный обычай. Иисус Христос, подавая им хлеб и вино, сказал: Примите, ядите, сие есть Тело Мое, которое за вас предается; пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов

Иисус Христос, подавая им хлеб и вино, сказал: Примите, ядите, сие есть Тело Мое, которое за вас предается; пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов

(Лк 22:19—20, Мф 26:26—28). Эти собрания-трапезы продолжили Его ученики: каждый первый день недели — день, когда воскрес Христос, — они собирались для «преломления хлеба». Постепенно, по мере роста христианских общин, Евхаристия трансформировалась из трапезы в богослужение, которое мы сегодня знаем.

— В молитвах мы читаем, что Причастие — страшное Таинство. Почему страшное? Чего бояться?

— Мы должны бояться не какой-то кары, а того, что, получив великое сокровище, тут же его потеряем, что оно не принесет плода! Мы забываем, что Причастие очень ко многому обязывает: человек, приняв внутрь себя Бога, должен жить не так, как он жил до этого. Причастием его соединение с Богом не кончается: очень важно то, чт? следует за отпустом Литургии, когда человек возвращается в мир. Он же возвращается, чтобы нести людям тот свет и ту благодать, которую получил!

Он же возвращается, чтобы нести людям тот свет и ту благодать, которую получил!

Но бывает и по-другому. Есть люди, которые, неправильно воспринимая это Таинство (как традицию, ритуал или «религиозный долг»), причащаются как бы впустую: их жизнь не меняется. Вот этого и надо бояться, это страшно.

— Может ли быть причиной этому привычка? Человек, как говорится, ко всему привыкает.

— Вы знаете, я думаю, в этом смысле можно сравнить жизнь верующего с жизнью музыканта. Музыкант из года в год исполняет одни и те же произведения. Представьте себе, допустим, пианиста, который в 20 лет впервые играет рапсодию Брамса и в 70 лет играет ее уже в 455-й раз. Если он к ней привыкнет, если он после сотого раза начнет ее исполнять как неинтересное для него самого произведение, которые лично ему уже ничего не говорит, это мгновенно передастся слушателям: на его концерты просто перестанут ходить. Но ведь все великие исполнители на протяжении десятилетий играли одни и те же вещи, при этом ни они не уставали, ни публика. Вот в чем здесь секрет?

Вот в чем здесь секрет?

Секрет в том, что в каждом серьезном музыкальном произведении заложена определенная духовно-нравственная истина и определенные жизненные силы, которые приводятся в движение всякий раз, когда оно исполняется. Если музыкант перестает чувствовать это, значит проблема не в произведении, а в нем самом.

То же самое происходит и в религиозной жизни. Ведь богослужение в основных своих частях является неизменным, и в этом есть большая сила. В отличие от концерта, на который человек часто идет, чтобы послушать нечто новое, мы, приходя на Литургию, знаем, чт? и в какой последовательности будет происходить. Но в то же время, Причастие — это встреча с Богом, которая всякий раз бывает новой для человека.

— Что значит «причаститься в осуждение»? О чем здесь речь?

— Первым человеком, который причастился в осуждение, был Иуда. Он участвовал в Тайной вечере, он так же, как и все апостолы, принял Тело и Кровь Христа. И после этого совершил преступление, ставшее результатом его внутренней раздвоенности, следствием того, что он приступил к Евхаристии, замыслив предательство, а не с чистым сердцем и не с чистыми помыслами. Поэтому Таинство не оказалось для него спасительным.

Поэтому Таинство не оказалось для него спасительным.

— Для нас оно тоже может не оказаться спасительным? Причастие «во осуждение» означает какие-то кары — как говорит апостол, ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает(1 Кор 11:29-30).

— Эти слова нельзя понимать как призыв воздерживаться от причащения из страха своего недостоинства. Напротив, это призыв причащаться, но при этом жить не расслабленно и кое-как, а — в постоянном духовном напряжении.

— Существует ли объективное действие Причастия, которое мы должны ощутить?

— Да, оно заключается в том, что человек с каждым причащением должен становиться лучше. Но не обязательно он должен это чувствовать, даже наоборот: чем лучше он становится в духовном отношении, тем более ясно видит свои недостатки и сознает свое недостоинство. Но зато окружающие люди понимают, что его религиозная жизнь оказывает преображающее действие и на него самого, и на всех вокруг.

От нас требуется не оценка своих успехов, а стремление всегда жить на такой высоте духовной жизни, чтобы тяга к богослужениям, тяга к Причастию никуда не уходили, не исчезали, а, наоборот, возрастали.

— Часто случается, что родные умирающего или тяжело больного человека хотят причастить его, несмотря на то, что тот никогда в Церковь не ходил и не понимает, зачем это нужно. Как в такой ситуации лучше поступать?

— Когда человек приближается к смерти, у него происходит переоценка ценностей: он начинает вспоминать свою жизнь, на второй план отходят многолетние земные заботы, могут исчезать всякие предубеждения. И я сам не раз сталкивался с ситуациями, когда меня приглашали причащать тяжело больного или умирающего человека, который никогда прежде не причащался, не исповедовался, может быть, и в храм-то заходил всего один раз в жизни. Но он совершенно сознательно подходил к Причастию, потому что уже чувствовал близость смерти, и в душе у него происходила очень важная работа по переоценке ценностей. Пускай лишь на смертном одре, но человек наконец-то понимал: самое главное, что ему необходимо сделать за этот краткий, оставшийся ему отрезок его земной жизни, это соединиться с Богом до того, как будет пройдена черта, отделяющая жизнь от смерти.

Пускай лишь на смертном одре, но человек наконец-то понимал: самое главное, что ему необходимо сделать за этот краткий, оставшийся ему отрезок его земной жизни, это соединиться с Богом до того, как будет пройдена черта, отделяющая жизнь от смерти.

Поэтому, конечно, надо причащать умирающих. Но не надо ждать того момента, когда человек станет недееспособным: не будет в состоянии ни исповедоваться, ни даже принять Причастие. Мне всегда было очень горько и обидно, когда меня приглашали причащать умирающего, я приходил и видел перед собой человека, уже не говорящего, ничего не сознающего и даже не способного глотать. Я в таких случаях спрашивал людей: «А почему вы ждали так долго?» — «Мы боялись его огорчить».

Вот этого не должно быть! Часто бывает, что родственники боятся пригласить к тяжело больному человеку священника, чтоб не огорчить этого человека, — приближение священника в массовом сознании ассоциируется с приближением смерти. Но умирающему человеку никогда не надо внушать, как это часто делают люди, что он никогда не умрет! Даже если он не умрет сейчас, он все равно умрет, рано или поздно, и лучше дать ему возможность подготовиться к смерти, сознательно встретить это самое важное событие в жизни, чем оставить его жить с иллюзиями.

Не надо бояться огорчить человека приходом священника и причащением Святых Христовых Тайн. Потому что самое лучшее, что мы можем сделать для тяжелобольного или умирающего, — это как раз причастить его.

— Кто сегодня может причащаться? Любой крещеный человек, даже если не осознает, к чему приступает?

— Можно не понимать величия и смысла этого Таинства, можно ощущать себя внутренне неготовым, но если у человека есть доверие к Церкви, желание открыться навстречу Богу, он может к этому Таинству приступать. Потому что оно как раз способствует духовному росту. У того, кто постоянно причащается, начинают происходит некие внутренние изменения, которые очень трудно бывает описать или передать другим людям. И со временем на смену простому доверию приходит религиозный опыт, наступает момент, когда христианин говорит: «Я убежден, что это Тело и Кровь Христа — и не потому только, что Церковь так говорит, но потому что я это пережил, испытал, и я точно знаю, что не простого хлеба причащаюсь и не простое вино принимаю из Чаши».

— Существует ли такое понятие как неготовность в Причащению? И может ли человек сам себе поставить такой «диагноз»?

— Да, такое понятие существует. Человека может оценить в этом плане его духовник. Он может сказать: «Я считаю, что ты не готов к Причастию». Есть грехи, за которые христианин должен быть отлучен от Причастия хотя бы на какое-то время. Человек и сам себя может оценить. Но если все же он чувствует, что находится не в очень хорошем духовном состоянии, существует Таинство исповеди — Бог принимает всех.

— Исповедь делает человека достойным Причащения?

— Никогда несовершенный человек не будет достоин соединения с совершенным Богом. Наше человеческое естество всегда будет неадекватным по отношению к этому Таинству. Подлинная подготовка — не в проверке своей готовности, а в осознании своего недостоинства, своей греховности, и в глубоком покаянии.

Если человек сам не видит своих недостатков, есть очень хороший способ: спросить у других — у духовника, у близких. Следующим шагом будет решимость избавляться от этих недостатков, работа над собой. Причем когда она производится только собственными силами, то, как правило, не приносит ощутимых плодов. Но она должна совершаться с помощью Божьей, и вот такая синергия (соработничество) будет успешна. А получает человек эту помощь через Евхаристию, через сознательное приобщение Богу.

Следующим шагом будет решимость избавляться от этих недостатков, работа над собой. Причем когда она производится только собственными силами, то, как правило, не приносит ощутимых плодов. Но она должна совершаться с помощью Божьей, и вот такая синергия (соработничество) будет успешна. А получает человек эту помощь через Евхаристию, через сознательное приобщение Богу.

— Владыка, получается набор неприятных ощущений: осознание своей «плохости» и страх причаститься и потом не сохранить эту святыню в себе. Разве так должно быть?

— Вы забываете о радости человека, который обрел Бога. Она не поддается определению, описанию, в нее можно только войти, и Евхаристия как раз является вхождением в эту радость.

Здесь есть парадокс и тайна Евхаристии: мы причащаемся с чувством своей греховности и одновременно с радостью о том, что Бог к нам нисходит, очищает нас, освящает, дает духовные силы, несмотря на все наше недостоинство. Это дар и милость Божия, прежде всего.

— Довольно часто подготовка к Евхаристии становится препятствием для нее: кому-то трудно поститься, трудно «вычитывать» каноны. Как с этим быть?

Как с этим быть?

— Я категорически не согласен с теми духовниками, которые налагают на людей чрезмерные требования, связанные с подготовкой к Причастию. Например, три дня поста, чтение не только последования, но еще и трех канонов, и акафиста, иногда — в каждый из трех дней. Это действительно может оттолкнуть человека от Причастия. И самое главное, эти требования не основываются на церковном предании. Постных дней в календаре более чем достаточно — примерно половина года, и Церковь очень ясно установила их: это четыре больших поста, а также среды и пятницы. Добавлять к этому еще дополнительные постные дни я считаю абсолютно неоправданным.

— Откуда вообще пошла традиция поститься перед причастием? И зачем? Разве еда оскверняет человека?

— Само по себе невкушение той или иной пищи — не самоцель. Пост, телесное воздержание должно вести к укреплению духа, это элемент духовной подготовки. Мы знаем, что Христос начал Свое служение после сорокадневного поста в пустыне. Смысл же и цель нашего говения заключаются в том, чтобы, подражая Христу, очищая душу и тело, мы оказывались более способными воспринимать Бога, Его благодать, посылаемую нам. Причащение натощак — это древняя традиция, восходящая к той эпохе, когда Литургия стала совершаться в утренние часы. Другое дело, что поститься несколько дней перед каждым Причастием — это русская традиция, связанная с тем, что в синодальный период (XVII—XIX вв.) у нас сложился обычай крайне редко причащаться. Когда будущий святитель Игнатий Брянчанинов, живший в XIX столетии, поведал своему духовнику о желании причащаться каждое воскресенье, это привело того в крайнее замешательство. Причастие в то время стали воспринимать как событие экстраординарное, совершаемое, например, четыре раза в год, в каждый пост, или вообще раз в году. Поэтому и пост перед Причащением был обязательным. Например, до революции на первой неделе Великого поста все говели, потом причащались в субботу после 5 дней строгого поста, и на этом все заканчивалось: считалось, что «религиозный долг» выполнен.

Смысл же и цель нашего говения заключаются в том, чтобы, подражая Христу, очищая душу и тело, мы оказывались более способными воспринимать Бога, Его благодать, посылаемую нам. Причащение натощак — это древняя традиция, восходящая к той эпохе, когда Литургия стала совершаться в утренние часы. Другое дело, что поститься несколько дней перед каждым Причастием — это русская традиция, связанная с тем, что в синодальный период (XVII—XIX вв.) у нас сложился обычай крайне редко причащаться. Когда будущий святитель Игнатий Брянчанинов, живший в XIX столетии, поведал своему духовнику о желании причащаться каждое воскресенье, это привело того в крайнее замешательство. Причастие в то время стали воспринимать как событие экстраординарное, совершаемое, например, четыре раза в год, в каждый пост, или вообще раз в году. Поэтому и пост перед Причащением был обязательным. Например, до революции на первой неделе Великого поста все говели, потом причащались в субботу после 5 дней строгого поста, и на этом все заканчивалось: считалось, что «религиозный долг» выполнен. Причастие было формальным подтверждением принадлежности человека к православной Церкви.

Причастие было формальным подтверждением принадлежности человека к православной Церкви.

— Исповедь перед каждым Причастием имеет такие же корни?

— Да. И сегодня абсолютное большинство наших прихожан исповедуются перед каждым причащением, хотя изначально эти Таинства — Исповедь и Причастие — были разведены, и во многих Поместных Православных Церквах они до сих пор не связаны напрямую.

Но наша русская практика сама по себе очень правильная: это возможность для человека оценить свою жизнь за период, прошедший с предыдущей исповеди, может быть, взять на себя какие-то нравственные обязательства, возможность очистить свою совесть, примириться с Богом перед тем, как приступить к Причастию. Если только исповедь не превращается в формальность, в то, что один богослов XX века назвал «билетом на Причастие»…

— «Билет на Причастие», обязаловка… Кажется, ничто не мешает и сегодня воспринимать Причастие как религиозный долг?

— Причастие — это не религиозный долг, оно должно быть желанным, а не тягостным. К нему христианин должен стремиться, жаждать его. Если мы любим человека, а нам скажут: «Вот и хорошо! И встречайтесь с ним раз в год», мы удовлетворимся таким советом? Конечно, нет! Я не думаю, что надо заставлять себя любить своих детей или своих родителей. Их надо просто любить. Так же и в религиозной жизни: нельзя принудить себя любить Бога. Нужно научиться Его любить, жить так, чтобы любовь к Богу пронизывала всю твою жизнь. Тогда и соединение с Ним станет потребностью, а не тяжелой обязанностью.

К нему христианин должен стремиться, жаждать его. Если мы любим человека, а нам скажут: «Вот и хорошо! И встречайтесь с ним раз в год», мы удовлетворимся таким советом? Конечно, нет! Я не думаю, что надо заставлять себя любить своих детей или своих родителей. Их надо просто любить. Так же и в религиозной жизни: нельзя принудить себя любить Бога. Нужно научиться Его любить, жить так, чтобы любовь к Богу пронизывала всю твою жизнь. Тогда и соединение с Ним станет потребностью, а не тяжелой обязанностью.

— Есть ли тут место работе над собой, какой-то обязательности, постоянности, или любовь — дело порыва?

— У человека помимо желаний и порывов, исходящих из его сердца, должна быть и самодисциплина — иначе он потеряет свою духовную форму! Как спортсмен должен быть всегда в хорошей физической форме, или как музыканту необходимо соответствующее эмоциональное настроение, чтобы он мог передать заложенные в музыке чувства, так и верующему человеку нужно всегда находиться в состоянии «боевой готовности», чтобы все свои мысли, слова и поступки выстраивать по Евангелию.

Это то, что мы называем подвигом. Когда о подвиге говорят люди светские, подразумевается нечто экстраординарное: подвиг — это то, что совершает герой, имя которого остается в веках. А на христианском аскетическом языке это означает ежедневный незаметный труд человека, подвижничество, за которое ему не поставят памятника, не будут дарить букеты цветов. К такому труду призван каждый христианин.

— К чему конкретно?

— К тому, чтобы не жить в расслаблении, пребывая в мечтах о завтрашнем дне, а полноценно и полнокровно переживать настоящий момент, переживать свою связь с Богом и Его присутствие в этом мире. Для этого нет более сильного средства, чем Евхаристия. Ее не могут заменить ни чтение Евангелия, ни молитвы, ни посты.

Христос прямо говорит: Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни (Ин 6:54). Поэтому наша встреча со Спасителем не должна быть эпизодическим свиданием. Это постоянное напряженное устремление к Богу, желание жить с Ним.

— Как часто Вы бы рекомендовали причащаться?

— Каждый человек должен для себя определить ритм своей духовной жизни и ритм причащения. В идеале нужно причащаться за каждой Литургией. Ведь вся Литургия является подготовкой к этому Таинству, так же как и всенощная, совершенная накануне. Много раз в течение богослужения Христос через священника призывает собравшихся людей причащаться: Примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое. Пейте от нее вси, сия есть Кровь Моя…. Ведь не сказано «пейте от нее те, которые подготовились», «пейте от нее только самые достойные», «пейте от нее только раз в год». А — пейте от нее вси. Сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многие изливаемая. То есть «за вас, здесь присутствующих». Поэтому в древней Церкви вообще не было такого, чтобы человек пришел на Литургию, отстоял службу и не причастился. Не допускались к Чаше только оглашенные и кающиеся, которые стояли в притворе, но они и уходили раньше, чем начиналось само Причащение. А члены общины участвовали в Таинстве, причем у каждой общины был свой внутренний ритм, единый для ее членов. Например, в Кесарии Каппадокийской в IV веке приступали к Таинству четыре раза в неделю.

А члены общины участвовали в Таинстве, причем у каждой общины был свой внутренний ритм, единый для ее членов. Например, в Кесарии Каппадокийской в IV веке приступали к Таинству четыре раза в неделю.

— С этими разными ритмами связаны различия евхаристических традиций в разных Поместных Церквах?

— Они действительно связаны с разной историей церквей: в результате где-то люди причащаются регулярно, а где-то вообще не причащаются или — крайне редко. Я участвовал в богослужении в одной из Поместных Церквей, где на богослужении на престольный праздник причастились только священники. Чаша для мирян даже не выносилась, часть Литургии, где священник говорит: «Со страхом Божиим и верою приступите», была вообще опущена.

А ведь Литургия всегда была общим делом («Литургия» — «общее дело» в переводе с греческого. — Ред.): причащаясь Христа, мы соединяемся со всеми членами общины. И отдельные поместные Церкви соединяются в единое Тело через Евхаристию.

Сегодня общинность в церковной жизни ослаблена, и, конечно, в современных условиях трудно найти некий единый стандарт, определить частоту причащения для всех: каждый человек должен сам чувствовать свой внутренний ритм и определить, как часто ему причащаться.

— Несмотря на все различия, что самое важное, на Ваш взгляд?

— Важно, чтобы Причастие не превращалось в редкое явление, исключительный случай. Надо понимать, что Евхаристия — это вершина. Более тесного соединения с Богом в земной жизни быть не может. Только от нас зависит, как мы переживаем это соединение, насколько глубоко мы его чувствуем. Мы не знаем, как будет человек причащаться Богу в жизни будущей. Есть такие слова в Пасхальном каноне Иоанна Дамаскина: «Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего». «Истее» — значит «еще полнее». Означает ли это просто, что исчезнет материя хлеба и вина, или это означает какое-то еще более полное соединение человека со Христом? Мы живем верой и надеждой в то, что за порогом смерти нас ждет полнота общения с Богом и Творцом. Но максимально тесное соединение с Ним в нашей земной жизни — это то, которое мы получаем в Причастии. И для христианина не может быть ничего более ценного и более радостного.

По материалам https://foma. ru/

ru/

Евхаристия | Определение, символы, значение, значение и факты

Евхаристия

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Хульдрих Цвингли Андреас Карлштадт Гумберт Сильва Кандида Беренгар Оф Турс Петр Мученик Вермильи

- Похожие темы:

- эпиклеза пресуществление Agnus Dei консубстанциация Кирие

Просмотреть весь соответствующий контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

Евхаристия , также называемая Святым Причастием или Вечерей Господней , в христианстве ритуальное воспоминание Тайной вечери Иисуса с его учениками. Евхаристия (от греческого eucharistia «благодарение») является центральным актом христианского богослужения и практикуется в той или иной форме большинством христианских церквей. Наряду с крещением это одно из двух таинств, наиболее ясно встречающихся в Новом Завете.

Происхождение в Священном Писании

История установления Евхаристии Иисусом в ночь перед Его Распятием сообщается в синоптических Евангелиях (Матфея 26:26–28; Марка 14:22–24; и Луки 22:17–). 20) и в Первом Послании Павла к Коринфянам (1 Коринфянам 11:23–25). Согласно евангельским рассказам, Иисус установил эту практику во время Тайной вечери, традиционного пасхального седера, когда он благословил хлеб, который, по его словам, был его телом, и поделился им со своими учениками. Затем он выпил чашу вина со своими учениками и сказал им, что «это кровь завета Моего, которая за многих изливается». Согласно св. Луке, Иисус призывал своих последователей повторить обряд в его память, а письма апостола Павла и Деяния апостолов в Новом Завете показывают, что ранние христиане считали, что они должны продолжать празднование как предвкушение в этой жизни радостей грядущего пира в Царствии Божием.

Историческое развитие

Ясно, что первые христиане регулярно совершали Евхаристию. Первоначально обряд представлял собой повторение общей трапезы местной группы учеников с добавлением хлеба и чаши, символизирующих присутствие Иисуса. Самая ранняя запись таинства св. Павла в его Первом письме к Коринфянам, написанном около 55 г. н. э., предполагает, что некоторые злоупотребления возникли в связи с общей трапезой, или agape , с которой она сочеталась. Это стало поводом для пьянства и обжорства. Чтобы исправить это, святой Павел напомнил и восстановил первоначальный институт, его цель и интерпретацию как жертвенно-таинственный обряд. Совместная трапеза продолжалась вместе с постапостольской Евхаристией, как это показано в 9-м стихе.0031 Didachē (христианский документ, посвященный богослужению и церковной дисциплине, написанный ок. 100–140), и в доктринальном и литургическом развитии, описанном в трудах ранних отцов церкви, мало что изменилось. В конце 2 века еда стала рудиментарной, и от нее окончательно отказались. Первоначально Евхаристия совершалась каждое воскресенье, но к 4 веку ее стали совершать ежедневно.

Первоначально обряд представлял собой повторение общей трапезы местной группы учеников с добавлением хлеба и чаши, символизирующих присутствие Иисуса. Самая ранняя запись таинства св. Павла в его Первом письме к Коринфянам, написанном около 55 г. н. э., предполагает, что некоторые злоупотребления возникли в связи с общей трапезой, или agape , с которой она сочеталась. Это стало поводом для пьянства и обжорства. Чтобы исправить это, святой Павел напомнил и восстановил первоначальный институт, его цель и интерпретацию как жертвенно-таинственный обряд. Совместная трапеза продолжалась вместе с постапостольской Евхаристией, как это показано в 9-м стихе.0031 Didachē (христианский документ, посвященный богослужению и церковной дисциплине, написанный ок. 100–140), и в доктринальном и литургическом развитии, описанном в трудах ранних отцов церкви, мало что изменилось. В конце 2 века еда стала рудиментарной, и от нее окончательно отказались. Первоначально Евхаристия совершалась каждое воскресенье, но к 4 веку ее стали совершать ежедневно. Евхаристическая формула была установлена в рамках библейских чтений, псалмов, гимнов и молитв, форма которых несколько зависела от службы в синагоге. Это оставалось одной из основ возникновения различных литургий, включая римский обряд.

Евхаристическая формула была установлена в рамках библейских чтений, псалмов, гимнов и молитв, форма которых несколько зависела от службы в синагоге. Это оставалось одной из основ возникновения различных литургий, включая римский обряд.

«Присутствие» Иисуса в элементах хлеба и вина по-разному интерпретировалось в действительном, переносном или символическом смысле, но в сакраментальном смысле, как анамнезис , или воспоминание перед Богом, о жертвенном приношении на крест раз и навсегда всегда был принят. Евхаристическое богословие постепенно формировалось в апостольской и ранней церкви без особых споров и формулировок. Только в начале Средневековья возникли спорные вопросы, которые нашли выражение в определении учения о пресуществлении на Четвертом Латеранском соборе 1215 года. Это определение открыло путь схоластическому истолкованию евхаристического присутствия Христа и сакраментального Принцип, в аристотелевских терминах. Так, св. Фома Аквинский утверждал, что в «субстанции» каждого из видов произошло полное изменение, в то время как «случайности», или внешние явления, остались прежними. Во время Реформации, хотя реформаторы по-разному отрицали средневековую доктрину, она была вновь подтверждена Тридентским собором 1551 года. Святое причастие сохранялось как таинство большинством протестантских групп, за исключением тех церквей, исключительно как напоминание предпочитают говорить не о таинстве, а о таинстве.

Во время Реформации, хотя реформаторы по-разному отрицали средневековую доктрину, она была вновь подтверждена Тридентским собором 1551 года. Святое причастие сохранялось как таинство большинством протестантских групп, за исключением тех церквей, исключительно как напоминание предпочитают говорить не о таинстве, а о таинстве.

Литургия Евхаристии | Определение и обряд

освящение

Смотреть все СМИ

- Похожие темы:

- Евхаристия масса

Просмотреть весь связанный контент →

литургия Евхаристии , второй из двух основных обрядов мессы, центральный акт поклонения Римско-католической церкви, первым из которых является литургия Слова. Литургия Евхаристии включает приношение и преподнесение хлеба и вина к алтарю, их освящение священником во время евхаристической молитвы (или канона мессы) и принятие освященных элементов в Святом Причастии.

Литургия Евхаристии является кульминацией массового богослужения. Пока собираются дары (пожертвования) людей и приносятся к алтарю, обычно поется песня-приношение. Тем временем диакон и помощники готовят алтарь. Священник омывает руки и возносит благодарственную молитву Богу (тихо или вслух, если не поется песня) за дары хлеба и вина, которые вскоре преобразятся в тело и кровь Христовы (см. пресуществление). Затем он предлагает людям молиться о том, чтобы их жертва была принята Богом. Далее следует евхаристическая молитва, в которой прославляется святость Бога, признаются Его слуги, вспоминается Тайная вечеря и освящаются хлеб и вино. Затем Священник поднимает гостию и чашу в воздух, который поет или декламирует: «Через Него, с Ним, в Нем, в единстве Святого Духа, вся слава и честь Тебе, Отче Всемогущий, во веки веков». ». Люди отвечают: «Аминь».

Пока собираются дары (пожертвования) людей и приносятся к алтарю, обычно поется песня-приношение. Тем временем диакон и помощники готовят алтарь. Священник омывает руки и возносит благодарственную молитву Богу (тихо или вслух, если не поется песня) за дары хлеба и вина, которые вскоре преобразятся в тело и кровь Христовы (см. пресуществление). Затем он предлагает людям молиться о том, чтобы их жертва была принята Богом. Далее следует евхаристическая молитва, в которой прославляется святость Бога, признаются Его слуги, вспоминается Тайная вечеря и освящаются хлеб и вино. Затем Священник поднимает гостию и чашу в воздух, который поет или декламирует: «Через Него, с Ним, в Нем, в единстве Святого Духа, вся слава и честь Тебе, Отче Всемогущий, во веки веков». ». Люди отвечают: «Аминь».

Еще из Британики

Римский католицизм: Литургия Евхаристии

В начале обряда Причастия священник призывает людей молиться самой универсальной из христианских молитв — Молитвой Господней («Отче наш», или Pater Noster), автором которого, согласно Евангелиям, был сам Христос.

После того, как священник приготовил хлеб и вино, люди восклицают: «Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под мой кров, но только скажи слово, и моя душа будет исцелена». Как только священник причащает своих помощников, люди выстраиваются к алтарю ряд за рядом и первыми получают хлеб (который кладется в руку или на язык священником, диаконом или евхаристическим служителем) и чаша с вином, если ее предлагают, вторая. После причастия люди возвращаются на свои места и преклоняют колени в безмолвной молитве, ожидая, пока все примут участие.

После того, как Святое Причастие завершено и алтарь очищен, священник после периода молчания для размышлений о только что произошедшей «тайне» произносит последнее приветствие.