Главные отличия человека от обезьян – результат генетической ошибки

Самые заметные генетические отличия человека от шимпанзе – не продукт естественного отбора, а результат ошибок при копировании ДНК и «предвзятости» генетического аппарата, который их исправляет. По крайней мере, признаки, по которым учёные до сих пор распознавали положительный отбор, пора пересмотреть.

Человеческая раса гордится многочисленными отличиями от ближайших сохранившихся родственников по древу жизни – шимпанзе и горилл. Прямохождение, большой объём мозга, отличия в строении ладоней или выносливость через 10 миллионов лет после разделения с высшими обезьянами позволили человеку занять то место, где он сейчас находится. И как бы ни менялись обстоятельства, именно мы остаёмся царями природы, а наши способности перекраивать все под себя в последние века даже стали слегка пугать.

Положительный отбор

форма естественного отбора, действие которой противоположно отсекающему отбору. Положительный отбор увеличивает в популяции число особей, обладающих полезными признаками, повышающими жизнеспособность вида в целом.

Благодаря эволюционной теории и понятию естественного отбора у этой гордости даже появились какие-то разумные основания. Как отдельного человека закаляют испытания, так и весь наш вид в целом стал таким сильным благодаря непрекращающейся борьбе с силами природы. Эволюция – это естественный отбор плюс неизбежные мутации, благодаря которым каждый новый ребёнок чуть-чуть не похож на обоих своих родителей, плюс способность передать эти мутации по наследству.

Не исключено, что несколько миллионов лет назад такое «уродство», как чуть изогнутая скобой стопа, позволила какому-то ребёнку убежать от хищника, который легко догнал его более плоскостопых родителей. С ребёнком убежали и его гены и в дальнейшем распространились по всей человеческой популяции.

Разумеется, такие мутации, которые дают преимущество, – лишь капля в море бесконечного числа изменений генетического кода, которые в лучшем случае никак не сказываются на способностях человека, а в худшем – не дают ему даже появиться на свет.

Однако учёные давно нашли способ хотя бы статистически отличать гены, которые менялись случайным образом и никак не сказывались на живучести, от тех, что были подвержены естественному отбору.

Справка

Например, если в коде ГГА, соответствующем простейшей аминокислоте глицину заменить букву А на любую другую, в белковую цепь по-прежнему встроится глицин. А значит, никаких изменений ни в работе этого белка, ни в функционировании клетки, в…

Сделать это помогает избыточность генетического кода. Поскольку 64 комбинации троек генетических букв-нуклеотидов кодируют в ДНК человека всего 21 аминокислоту и пару знаков препинания, то далеко не всякая замена одной буквы приведёт к замене одной аминокислоты на другую в синтезируемом белке. Именно по соотношению немых замен генетических букв в коде белка к заменам несинонимичным и можно понять, случайно ли то или иное отличие нашего белка от аналогичного белка шимпанзе или оно – результат естественного отбора.

Это несинонимичные замены дали нам и большой мозг, и прямохождение, и возможность брать в руки камни. Отношение числа несинонимичных замен к немым очень велико для генов, связанных с работой сердца, поддерживающих клеток мозга, эндокринной системы. Среди аналогичных приобретений последних тысячелетий можно вспомнить набор генов, позволивших Homo sapiens пить молоко в зрелом возрасте, или наличие голубых глаз. Хотя последние, быть может, никакого эволюционного преимущества не дают – слишком мало времени прошло, чтобы проверить эту гипотезу.

Отношение числа несинонимичных замен к немым очень велико для генов, связанных с работой сердца, поддерживающих клеток мозга, эндокринной системы. Среди аналогичных приобретений последних тысячелетий можно вспомнить набор генов, позволивших Homo sapiens пить молоко в зрелом возрасте, или наличие голубых глаз. Хотя последние, быть может, никакого эволюционного преимущества не дают – слишком мало времени прошло, чтобы проверить эту гипотезу.

Однако не исключено, что мы напрасно гордимся многими из своих качеств, считая их результатом борьбы со стихией и опасностями, с которыми сталкивались наши предки.

Как показали Мэтью Уэбстер из шведского Университета Упсалы и его коллеги из Швеции и США, генетический аппарат и белковый состав человеческого организма устроены таким образом, что после исправления ошибок в случайно или намеренно разорванной ДНК отремонтированные гены начинают походить на результат положительного естественного отбора. И соответствующий «сигнал» в отношении несинонимичных замен к немым является ложным: предки, у которых появилась соответствующая мутация, не смело сражались с силами природы, а лежали на печи и часто размножались.

Ложный сигнал вносит так называемое смещение конверсии генов при их рекомбинации. Хромосомы иногда обмениваются участками. Это случается и при делении клеток, и при их разделении без копирования, в результате которого образуются яйцеклетки и сперматозоиды. И поскольку фрагменты ДНК, которыми обмениваются хромосомы, не всегда совпадают, может так случиться, что в двойной спирали друг против друга оказываются некомплементарные друг другу азотистые основания: напротив аденина (А) оказывается не положенный ему тимин (Т), а цитозин (Ц) или гуанин (Г), которые должны встречаться только в паре друг с другом. Бывает, что такие несоответствия случайно возникают и при спокойной репликации ДНК безо всякого обмена участками.

К счастью, клетка умеет быстро ремонтировать такие участки, подбирая «правильную», комплементарную пару.

Однако как выбрать, какое из оснований в «несовместной» паре А-Ц заменить? Поставить Т вместо Ц или Г вместо А?

Ясно, что здесь появляется возможность для «злоупотреблений»: надо понять, какая из букв пары «новая», а какая – стояла здесь раньше, до рекомбинации.

Рекомбинация

процесс обмена генетическим материалом путем разрыва и соединения разных молекул. Рекомбинация происходит при активном восстановлении (репарации) двунитевых разрывов в ДНК и для продолжения репликации (удвоения) в случае остановки…

В большинстве случаев ремонтные ферменты принимают правильное решение, успевая сделать свою работу прежде, чем на новые буквы А оказываются надеты метиловые «шапочки». Этот процесс чуть запаздывает за репликацией, и увидев аденин «с непокрытой головой», фермент тут же понимает, где в двойной спирали правильная цепочка. По ней он и подстраивает неправильную, «безшапочную».

Однако иногда возникают ошибки. И как выяснили биологи лишь в конце XX века, здесь ферменты ведут себя предвзято: они чаще доверяют Ц и Г и реже – А и Т.

Завидев некомплементарную пару А-Ц, ферменты чуть чаще поменяют её на Г-Ц, чем на А-Т. Механизм этого явления до конца не установлен, хотя на его счёт есть несколько гипотез.

Уэбстер и его коллеги, опубликовавшие свою

Учёные сравнили геномы человека, шимпанзе и макаки и выделили в них те кодирующие сегменты ДНК, которые в промежутке от шимпанзе к человеку эволюционировали быстрее (в сравнении с эволюцией от макаки к шимпанзе). В соответствии со стандартной схемой, именно соответствующие этим генам человеческие черты стоит считать результатом положительного естественного отбора – и поводом гордиться за наших предков.

На этих участках оказалось непропорционально много замен вида А-Т -> Г-Ц, да и сами участки подозрительно концентрировались к тем регионам хромосом, где особенно часто происходят события рекомбинации – особенно в мужских клетках.

Некоторое время назад французские учёные под руководством Николя Гальтье показали, что «предвзятость» ферментов у приматов настолько велика, что вполне способна превозмочь отрицательный отбор и способствовать распространению, казалось бы, неблагоприятных мутаций в популяции. Работа Уэбстера и его коллег показывает, что с человеком именно так и произошло.

Подробный анализ этих генов ещё лишь предстоит провести, они кодируют белки, работающие по всему организму – от сердечных мышц до хвостов сперматозоидов; есть среди них и гены, провоцирующие раннее развитие болезни Паркинсона. Однако уже сейчас пора готовиться к тому, что многие из тех отличий от обезьян, которыми мы привыкли гордиться, могут оказаться тривиальным следствием ошибок при копировании ДНК и предвзятости генетического аппарата.

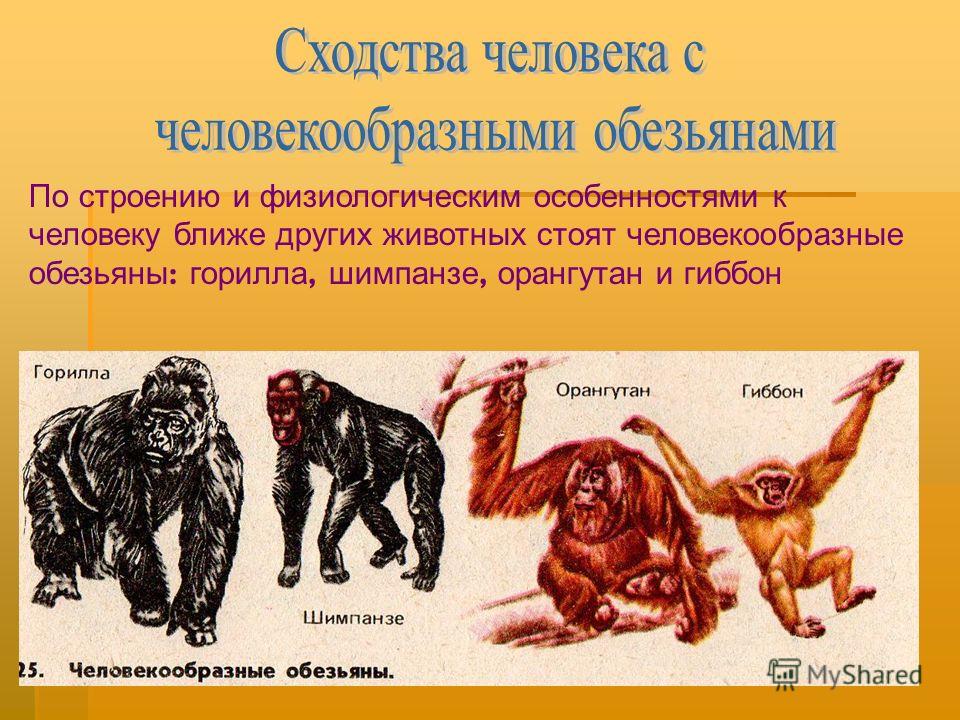

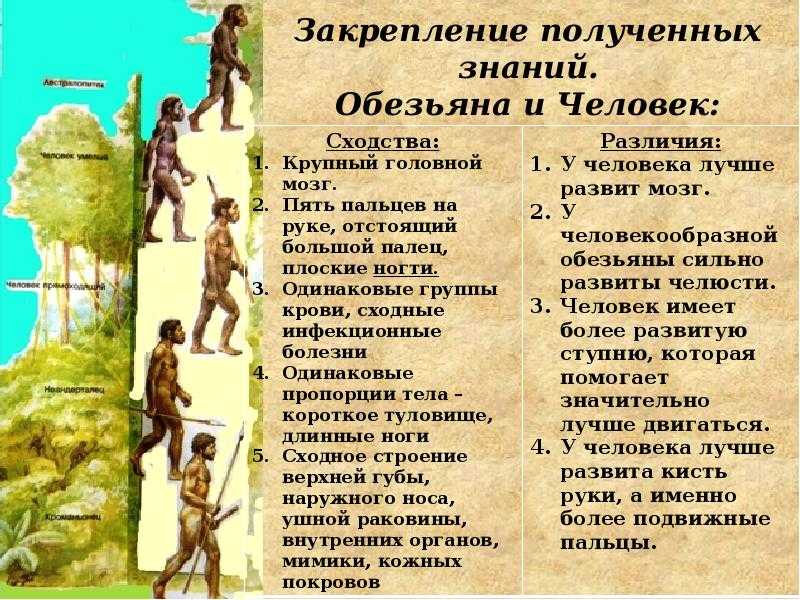

Отличие ЧЕЛОВЕКА от ОБЕЗЬЯНЫ

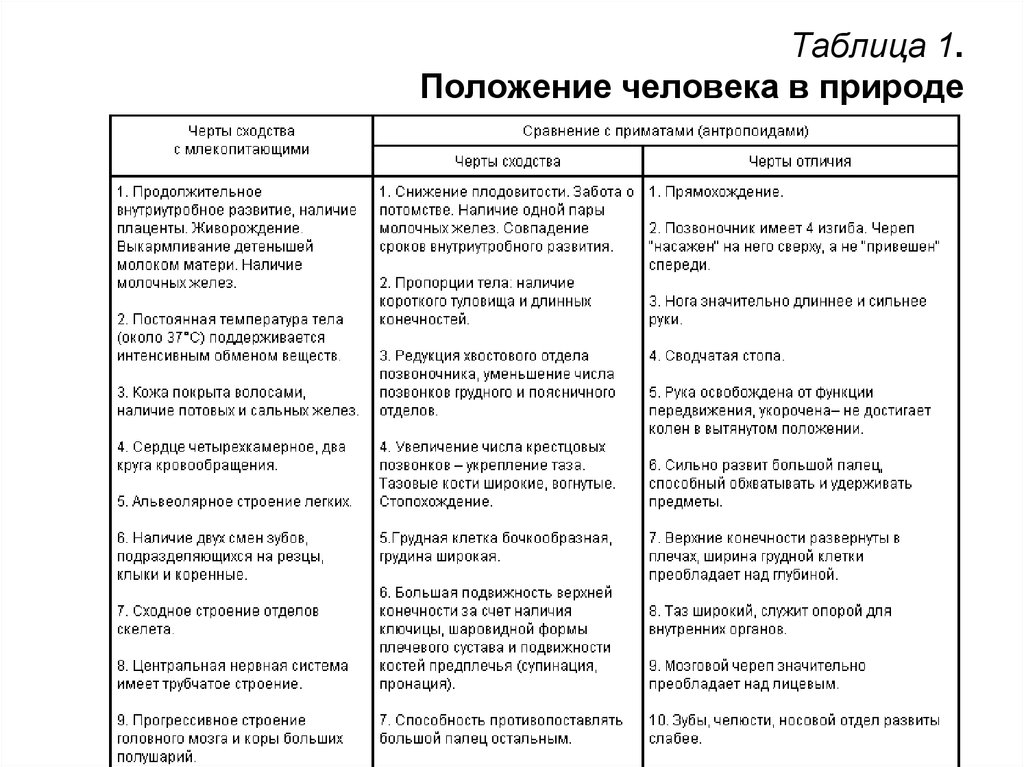

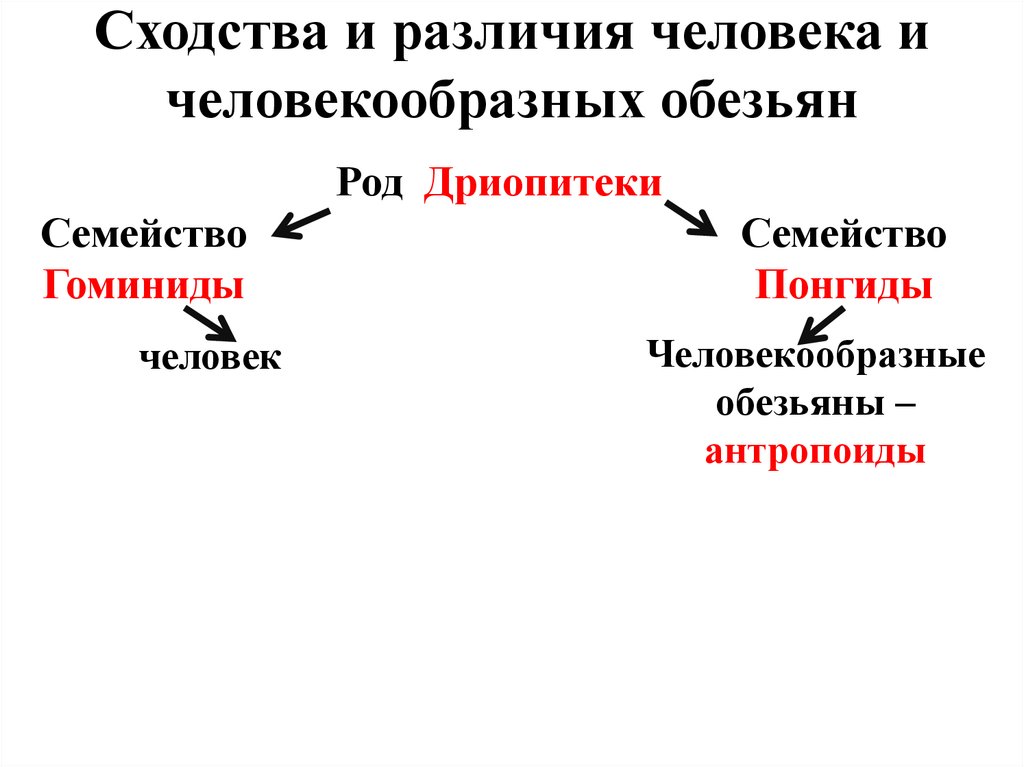

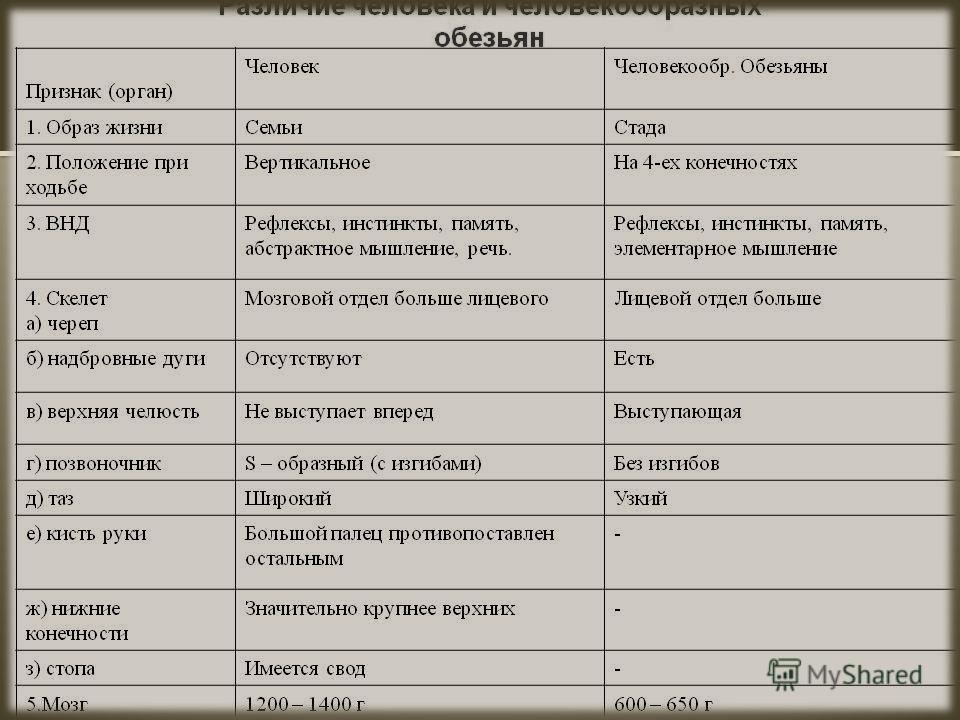

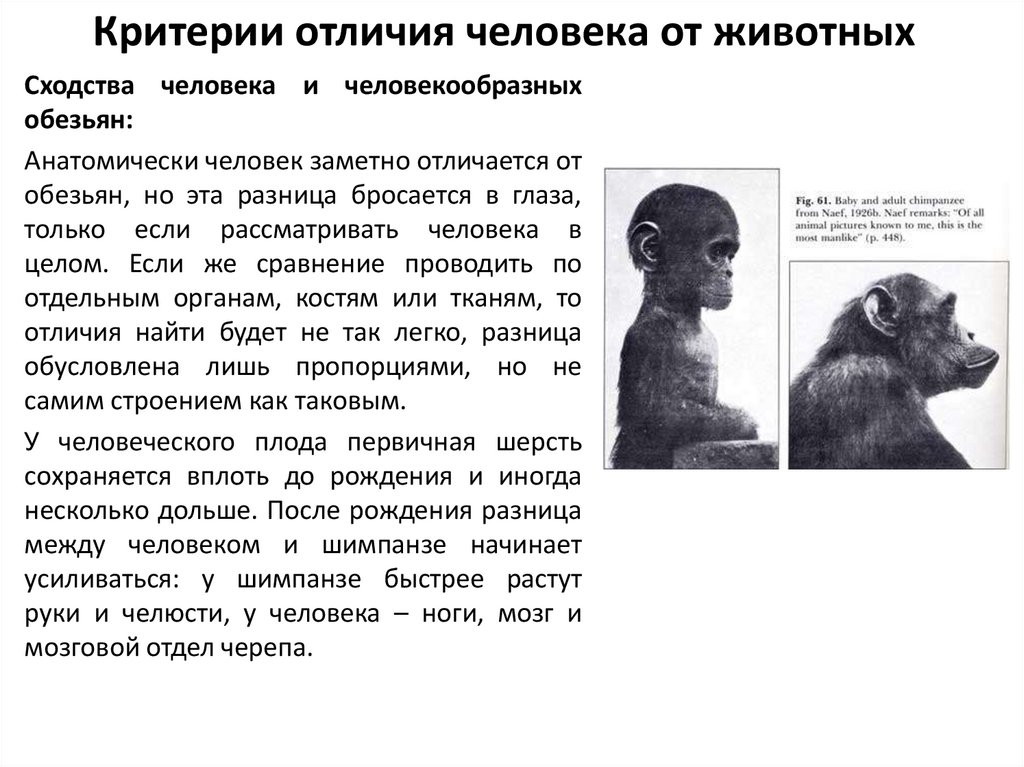

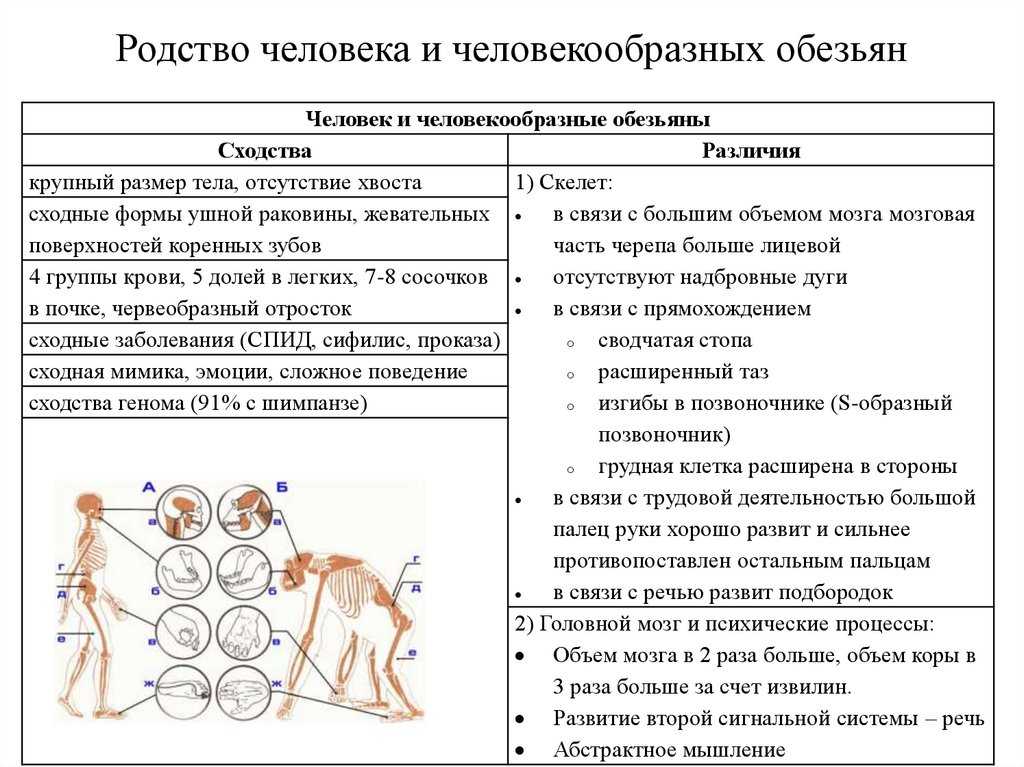

Согласно теории эволюции Дарвина, обезьяна является древнейшим прародителем человека. И в самом деле, человек и обезьяна имеют довольно много общего. Тем не менее, в результате разного развития, между ними есть существенные отличия.

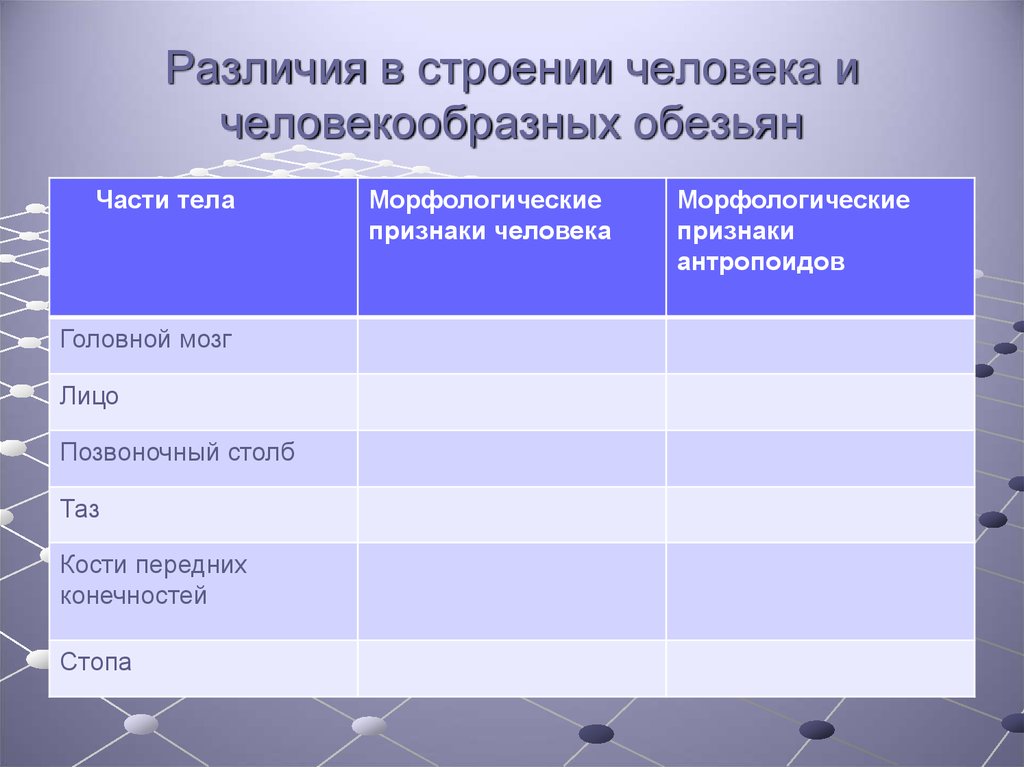

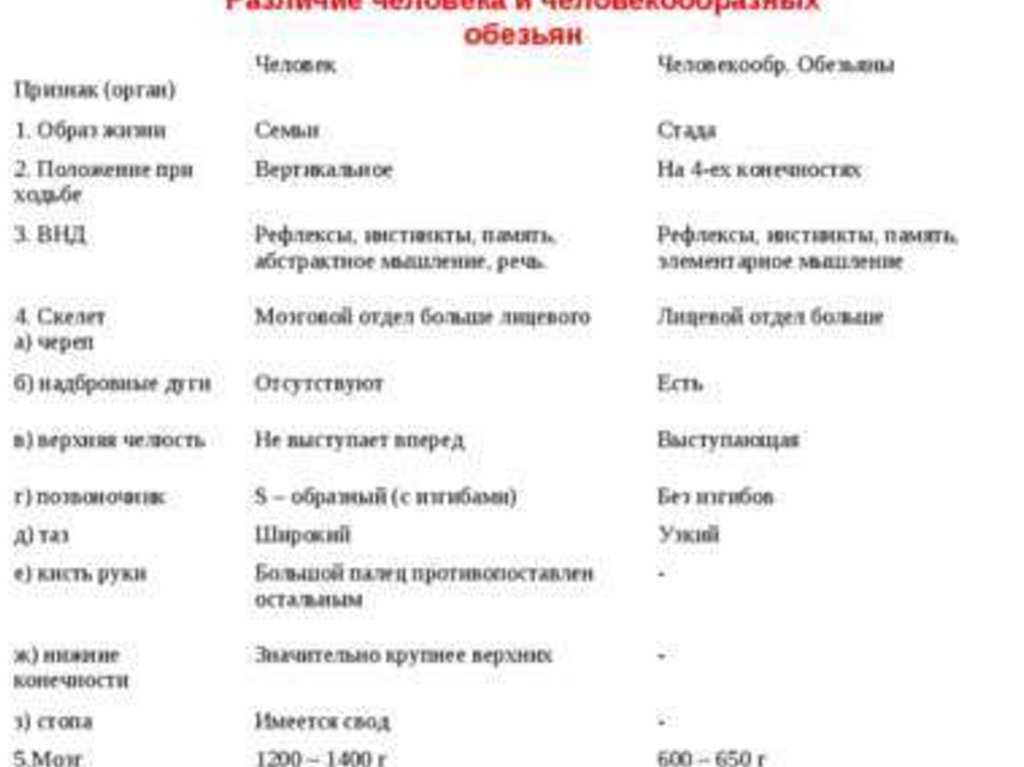

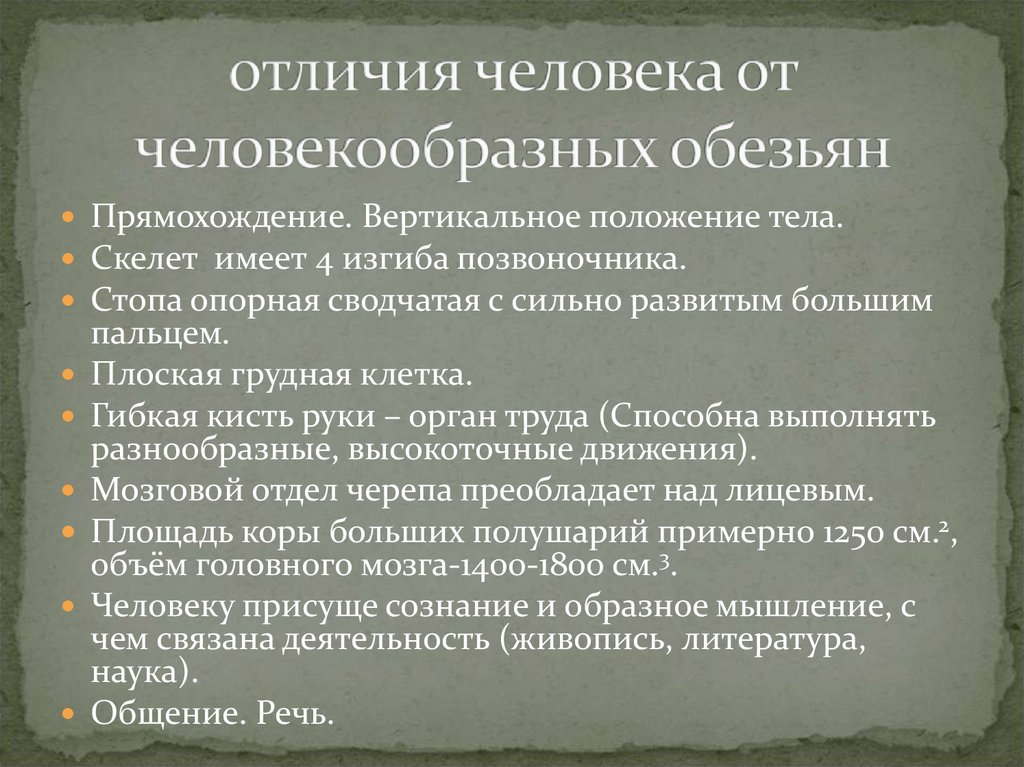

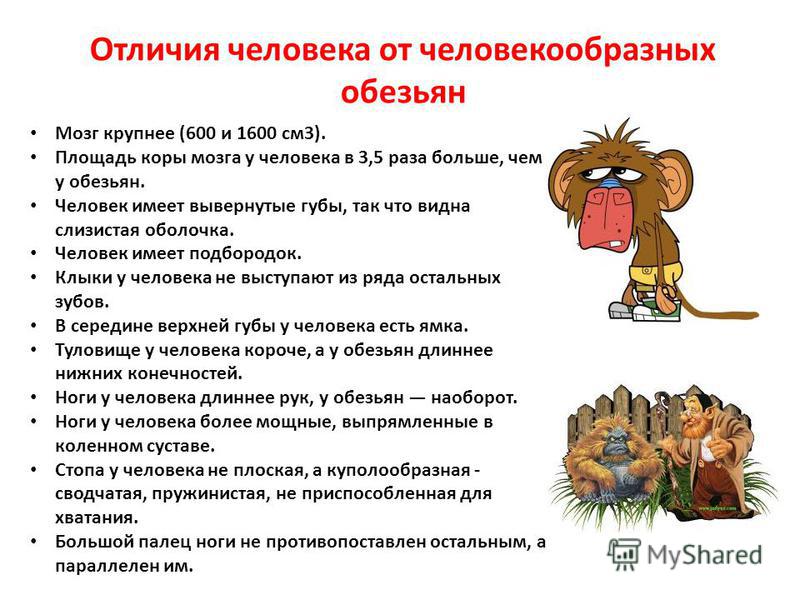

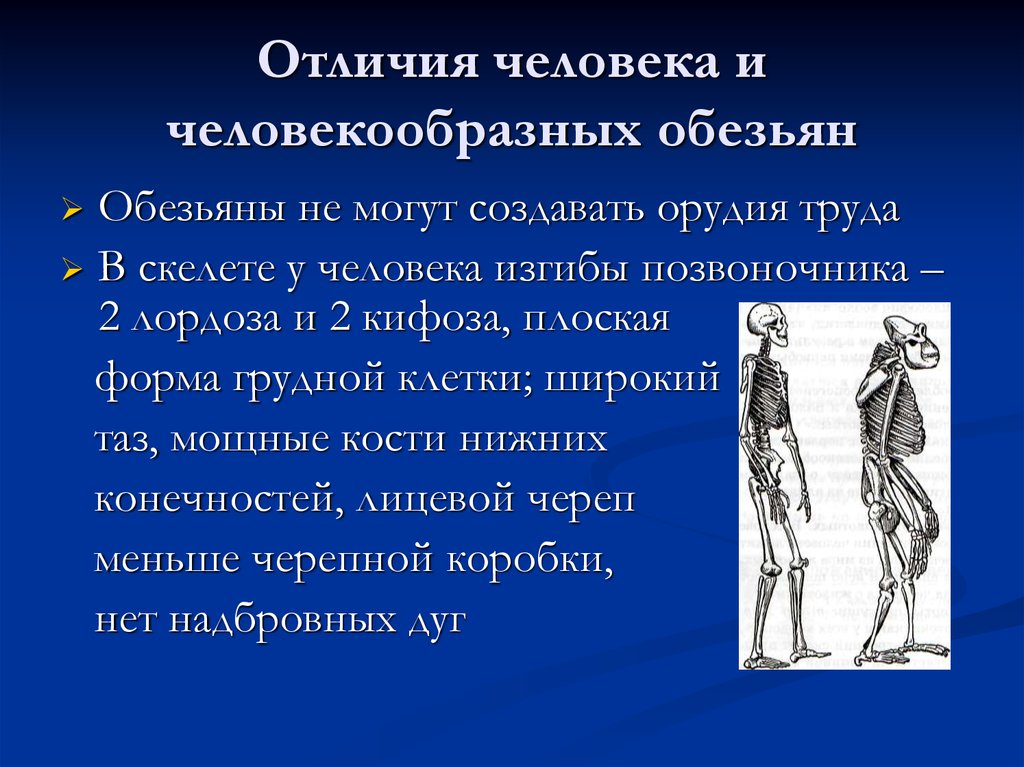

В отличие от обезьяны, человек всегда ходит на ногах. Его позвоночник имеет прогибы назад, таз у человека широкий, а грудная клетка объемная. Сводчатая стопа при ходьбе препятствует сотрясению внутренних органов. Форма кисти руки человека позволяет выполнять множество мелких операций благодаря тому, что большой палец руки противопоставлен остальным. Руки прямоходящих руки не приспособлены к лазанию по деревьям или хождению по земле. Они короткие, а фаланги пальцев прямые. Ноги человека длиннее рук. Клыки человека практически не выступают за остальные зубы. Волосяной покров на теле человека не значительный, а на голове могут расти очень длинные волосы.

Руки прямоходящих руки не приспособлены к лазанию по деревьям или хождению по земле. Они короткие, а фаланги пальцев прямые. Ноги человека длиннее рук. Клыки человека практически не выступают за остальные зубы. Волосяной покров на теле человека не значительный, а на голове могут расти очень длинные волосы.

В отличие от человека обезьяна передвигается преимущественно на четырех лапах, помогая себе «руками», а также активно лазает. Основное место обитания обезьяны – кроны деревьев. Существуют некоторые обезьяны, которые частично обладают навыком прямохождения, например, гориллы. Однако их нахождение в верикальном положении непродолжительно и при передвижении они опираются на тыльную сторону ладоней. Позвоночник обезьян не имеет поясничного прогиба, таз и грудная клетка – узкие, стопа – плоская. Ноги обезьяны короче рук. В отличие от человека, у приматов имеются множество разных морфологических адаптаций для цепляния за ветви. Её тело полностью покрыто густой шерстью, которая одинакова как на голове, так и на других частях. Клыки обезьяны длиннее остальных зубов. Передняя часть черепа обезьян сильно выступает вперед.

Клыки обезьяны длиннее остальных зубов. Передняя часть черепа обезьян сильно выступает вперед.

Кроме того, большое затылочное отверстие прямоходящих расположено в центре длины основания черепа и открывается вниз, в то время как у четвероногих большое затылочное отверстие находится в задней части основания черепа и повернуто назад. Поэтому, основание черепа двуногих укорочено, а у четвероногих – удлинено.

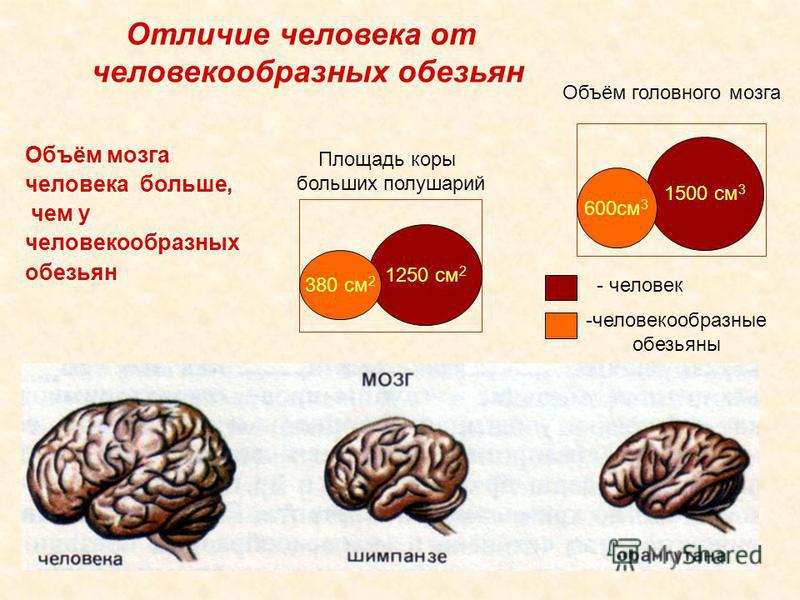

По объему мозг человека больше мозга обезьяны. Кора головного мозга человека в 3,5 раза превышает кору головного мозга обезьяны, что позволяет человеку иметь более развитые умственные способности, память и осознавать свои действия. Также в коре головного мозга располагаются речевые центры и зоны ассоциаций. Поэтому человек имеет языковую форму общения, обладает отвлеченным мышлением, способностью обобщать и абстрагировать. Этим объясняется наличие у человека не только первой сигнальной системы (условно- и безусловнорефлекторные связи), но и второй сигнальной системы (система речевых сигналов).

Мозг обезьяны меньше человеческого, потому она не владеет речью и способностью к обобщениям и абстрактному мышлению. Лицевая часть черепа обезьяны крупнее мозговой, височные и лобные доли недостаточно развиты. Обезьяна имеет только первую сигнальную систему.

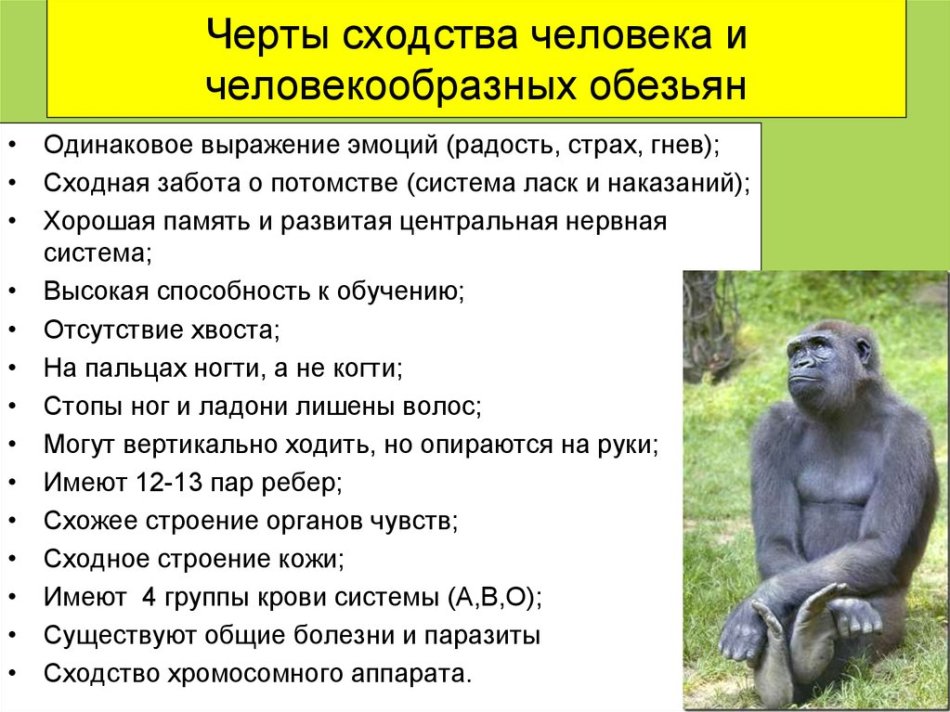

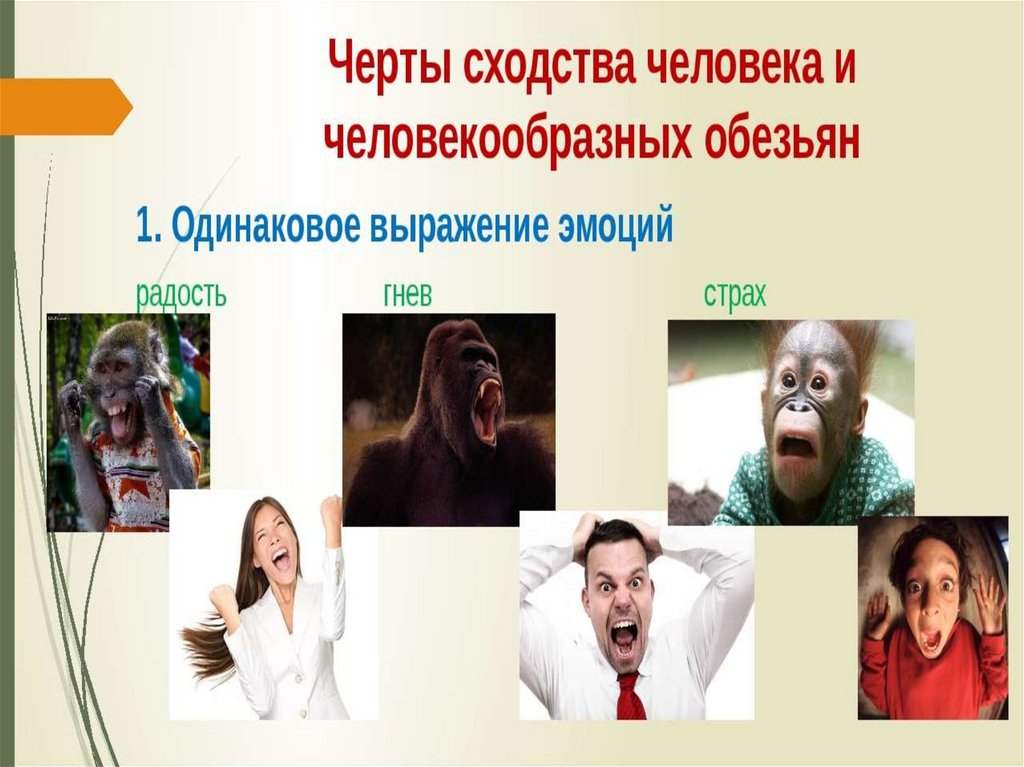

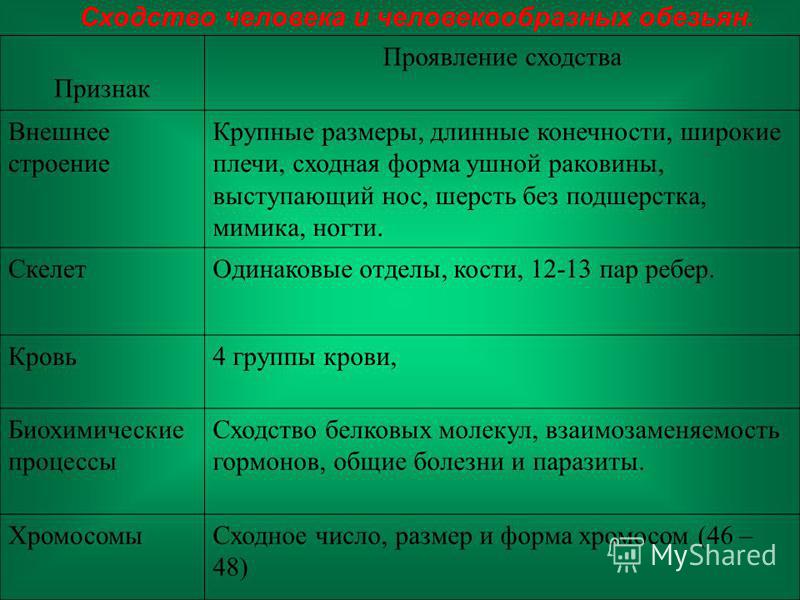

Не смотря на множество отличий, у человекообразных обезьян и человека есть много сходств. Например, человек и обезьяна одинаково выражают чувства радости, гнева и печали. Как люди, обезьяны нежно ласкают детенышей, заботятся о них и наказывают за непослушание. У человека и обезьян хорошо развита память. Кроме того, у человек и человекообразные обезьяны строение всех систем органов имеют сходное. Также человек и обезьяна болеют одинаковыми заболеваниями, такими как грипп, оспа, СПИД, холера или брюшной тиф.

Выводы:

-

Человека отличает прямохождение. Обезьяна передвигается на четырех конечностях. Позвоночник обезьяны дугообразный, а у человека – прямой с прогибом в пояснице.

- Сводчатая стопа человека защищает внутренние органы при прямохождении. У обезьян стопы плоские. У человека ноги длиннее рук, у обезьяны наоборот.

- В отличие от человека у обезьян сильно выражены клыки. У человека они одинаковой длины с другими зубами.

- Тело обезьяны полностью покрыто шерстью, а волосяной покров человека не значительный, но на голове могут расти длинные волосы.

- Мозг человека по размерам крупнее мозга обезьяны и гораздо более развитый. Кора головного мозга имеет большую площадь, что позволяет человеку помимо первой сигнальной системы (рефлекторной) иметь вторую: речь, образное мышление. Кроме того, человек осознает свои действия.

- Человек и человекообразные обезьяны имеют множество сходств, например, выражение чувств, забота о детях и мн.др.

Ресурсы:

-

Статья: «Что отличает нас от обезьян? Уникальные признаки человека», Станислав Владимирович Дробышевский, к.

б.н., доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. avifarm.ru

б.н., доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. avifarm.ru

Знай разницу между обезьяной и человеком

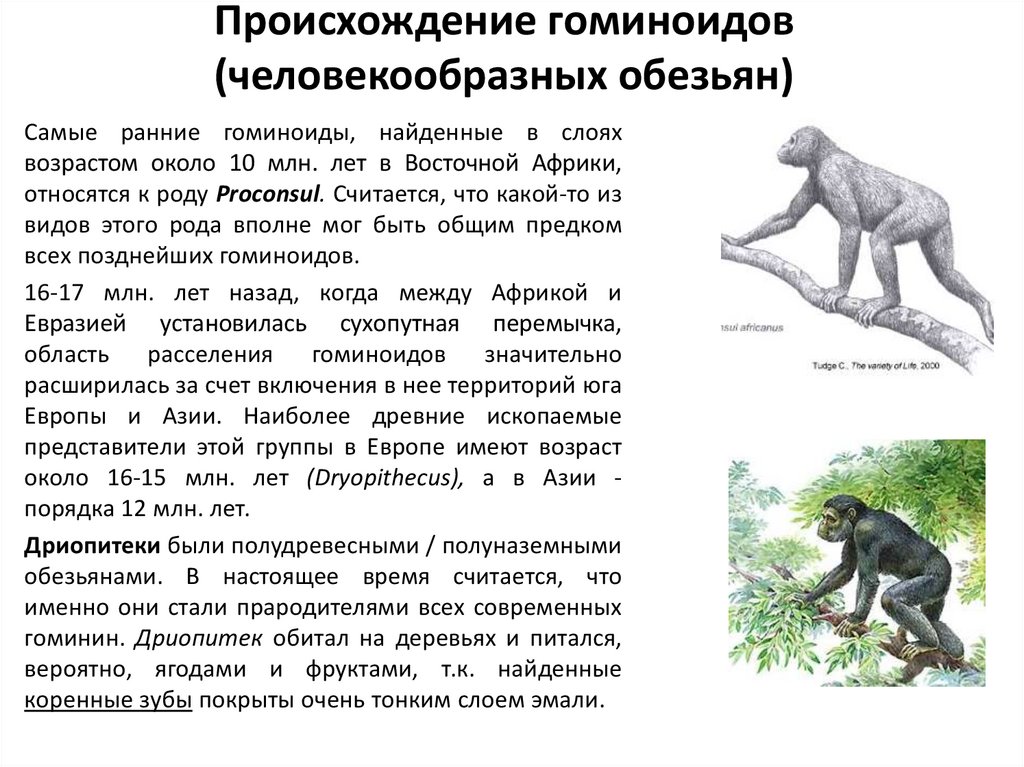

Дата последнего обновления: 03 марта 2023 , а человекообразные обезьяны произошли от общих предков миллионы лет назад. В результате эволюции произошло несколько различий в наших общих предковых поведенческих аспектах. В основном на это повлияла природа, что в конечном итоге привело к полному разделению наших общих предков на людей и человекообразных обезьян. Обезьяны являются нашими ближайшими живыми родственниками, поскольку анатомически мы почти похожи. Мы относимся к категории более развитых человекообразных обезьян наряду с шимпанзе, орангутангами и гориллами. Мы просто модифицированные. Есть отдельная категория низших человекообразных обезьян, включая гиббонов и сиамангов. Это не означает, что у нас есть какое-то сходство с обезьянами, несмотря на то, что оба являются приматами. Основное различие между обезьянами и человекообразными обезьянами (наряду с людьми) заключается в том, что у обезьян есть хвосты, а у человекообразных обезьян нет.

(Изображение будет загружено в ближайшее время)

Обезьяны

Ближайшими живыми родственниками человечества являются обезьяны. На самом деле, у людей около 98% ДНК совпадает с ДНК шимпанзе, и, таким образом, люди на самом деле являются обезьянами. Нечеловеческие типы человекообразных обезьян обычно делятся на две группы: человекообразные обезьяны — орангутанги, шимпанзе, бонобо и гориллы, а также меньшие человекообразные обезьяны, сиаманги и гиббоны.

Люди

Вид, к которому принадлежат все остальные живые люди на этой планете, — Homo Sapiens. Homo Sapiens появился в Африке во время резкого изменения климата около 300 000 лет назад. Подобно ранним людям, жившим в то время, они собирали пищу и охотились за ней, а также развили поведение, которое помогло им справиться с проблемами выживания в нестабильных условиях.

Различия между обезьянами и людьми

Существуют различные различия между обезьянами и людьми, и некоторые из них очень заметны. Различия между обезьянами и людьми сведены в таблицу следующим образом.

Различия между обезьянами и людьми сведены в таблицу следующим образом.

Обезьяны | Люди |

Вместимость черепа | Средний объем черепа человека составляет около 1400–1500 куб. см. |

Обычно у приложений скошенный лоб и плоский нос. | У людей высокий лоб и приподнятый нос. |

У них нет подбородка. | У них очень заметный подбородок. |

Приложения имеют тяжелые и выступающие надбровные дуги. | У людей незаметные надбровные дуги. |

Диастема (промежуток между верхними резцами) наблюдается у большинства апесм | Диастема отсутствует у людей. |

У обезьян руки длиннее, чем ноги, которые могут достигать колен. | У людей более короткие руки по сравнению с их ногами, которые не достают до колен |

С-образный позвоночник распространен у обезьян. | У людей часто встречается s-образный позвоночник. |

У обезьян есть противопоставленный большой палец (большие пальцы ног), и они могут двигать им в стороны. | У людей непротиворечивый большой палец и боковое движение ограничено. |

У обезьян нет разных языков, как у людей. | Люди используют множество языков для общения между собой. |

Четвероногое передвижение (движение обеими ногами и руками) распространено у человекообразных обезьян. | Двуногая локомоция (передвижение только с помощью двух ног) распространена среди людей. |

Очень мало, если вы можете сделать простые инструменты и использовать их. | Люди могут создавать инструменты большей сложности и использовать их. |

Обезьяны не могут ходить прямо. | Люди могут ходить прямо. |

Объем головного мозга меньше при маленьком черепе. | Объем головного мозга у людей сравнительно больше, и у них большой череп. |

У обезьян большие челюсти. | У людей маленькие челюсти. |

Аппс имеют узкий тазовый пояс. | У людей широкие и уплощенные тазовые пояса. |

У человекообразных обезьян V-образная зубная дуга. | Зубной ряд человека имеет форму полумесяца. |

Apes | Humans |

Leads chiefly arboreal life | Leads terrestrial life |

Walks semi-erect on outer edges ступней и суставов кистей | Работы полностью выпрямлены на подошвах стоп |

Передние конечности сравнительно длиннее задних | Задние конечности более мощные и развиты, чем четыре конечности |

голова сбалансирована на тяжелых плечах и похоронен | Эрижация головы и сбалансирована на шейке |

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555н5ам. в голове направлена назад в голове направлена назад | Отверстие и большое отверстие головы направлены вниз |

Мышцы шеи прикрепляются к задней части мозга | Мышцы шеи в основном прикреплены ниже мозговой коробки |

Выстрел для лица, а бровские хребты. | Челюсть маленькая с выступающим подбородком |

Передний премоляр нижней челюсти сильный и выступающий | Передний премоляр нижней челюсти маленький |

Тело покрыто длинной и жесткой шерстью | Тело покрыто короткой и редкой шерстью |

Люди и человекообразные обезьяны имеют некоторые сходства. Сходства обсуждаются ниже.

Сходства между обезьянами и людьми

Сходства между обезьянами и людьми заключаются в следующем.

У обезьян кости и мышцы похожи на человеческие. Их нервная система работает так же, как и у людей.

Люди и обезьяны имеют одинаковое количество пальцев рук и ног.

Структура женской матки человека чем-то похожа на самку обезьяны.

И люди, и обезьяны имеют почти одинаковую продолжительность жизни.

Противопоставленные большие пальцы — это то, что объединяет людей и обезьян.

Несмотря на то, что обезьяны не идентичны, группы крови аналогичны группе крови человека по системе АВО.

И самки обезьян, и самки человека имеют регулярные менструальные циклы.

Таким образом, это некоторые сходства между обезьянами и людьми.

Знаете ли вы?

У шимпанзе примерно 98,6% нашей ДНК. Генетически они ближе к нам, чем любые другие приматы. Вы будете удивлены, узнав, что у них тоже есть эмоции, интеллект и чувства, как у нас. Однако расширение неокортекса, которое произошло в ходе эволюции приматов, способствовало более высоким когнитивным способностям людей по сравнению с другими человекообразными обезьянами, особенно с шимпанзе. Однако предположение, что люди не произошли от шимпанзе, было бы неверным. В ходе эволюции, в то время как одна из предковых линий эволюционировала, чтобы стать современными шимпанзе, другая линия эволюционировала в форму ранних людей и, в конечном итоге, привела к Homo sapiens, то есть к нынешним нам. Вот почему у нас несколько схожие физические черты из-за общего происхождения.

Заключение

Теория эволюции человека от обезьяны довольно увлекательна..jpg) Это почти как чтение романа, который переносит вас назад и вперед во времени. Выживает сильнейший — проверенный временем феномен. Что ж, теория эволюции Дарвина ничего не дала об обезьянах. Прочтите его, чтобы получить более полное представление о предмете.

Это почти как чтение романа, который переносит вас назад и вперед во времени. Выживает сильнейший — проверенный временем феномен. Что ж, теория эволюции Дарвина ничего не дала об обезьянах. Прочтите его, чтобы получить более полное представление о предмете.

Хотите читать в автономном режиме? скачать полный PDF здесь

Скачать полный PDF

Чем люди отличаются от других человекообразных обезьян?

23 октября 2017 г. в Сэнфордском консорциуме регенеративной медицины в Сан-Диего, Калифорния, Академия в сотрудничестве с Центром академических исследований и обучения в области антропогенеза (CARTA) провела публичную лекцию Мортона Л. Манделя на тему «Как Отличаются ли люди от других человекообразных обезьян?» Программа, которая стала 2060-й официальной встречей Академии, включала приветствие от Гордона Н. Гилла (Калифорнийский университет, Медицинская школа Сан-Диего; председатель программного комитета Академии в Сан-Диего) и выступления Pascal Gagneux (Калифорнийский университет, Сан-Диего; CARTA) по геномике, истории жизни и репродукции; Фред Х. Гейдж (Институт Солка; CARTA) по генетике и развитию мозга; Margaret J. Schoeninger (Калифорнийский университет, Сан-Диего; CARTA) по анатомии и поведению; и Ajit Varki (Калифорнийский университет, Сан-Диего; CARTA) по общим профилям заболеваний. Ниже приводится отредактированная стенограмма некоторых презентаций.

Гейдж (Институт Солка; CARTA) по генетике и развитию мозга; Margaret J. Schoeninger (Калифорнийский университет, Сан-Диего; CARTA) по анатомии и поведению; и Ajit Varki (Калифорнийский университет, Сан-Диего; CARTA) по общим профилям заболеваний. Ниже приводится отредактированная стенограмма некоторых презентаций.

Введение

Аджит Варки — заслуженный профессор медицины, клеточной и молекулярной медицины и содиректор Центра исследований и обучения гликобиологии Калифорнийского университета в Сан-Диего; Исполнительный содиректор Центра академических исследований и обучения в области антропогенеза UCSD/Salk; и адъюнкт-профессор Института Солка. В 2005 году он был избран членом Американской академии. Академии художеств и наук). Общей темой, поддерживаемой обеими организациями, является открытие и распространение фактических знаний. Время не позволяет мне описать происхождение и цели CARTA, поэтому я просто прочитаю наше заявление о миссии:

» Использовать все рациональные и этические подходы для поиска всех поддающихся проверке фактов из всех соответствующих дисциплин для изучения и объяснения происхождения человеческого феномена, минимизируя при этом сложные организационные структуры и иерархии и избегая ненужных процедурных сложностей. В процессе обучать новое поколение ученых антропогенезу [пониманию происхождения человека], а также повышать осведомленность и понимание изучения происхождения человека в академическом сообществе и широкой общественности. ”

В процессе обучать новое поколение ученых антропогенезу [пониманию происхождения человека], а также повышать осведомленность и понимание изучения происхождения человека в академическом сообществе и широкой общественности. ”

Общий вопрос, который мы сегодня рассматриваем: чем люди отличаются от других человекообразных обезьян? На первый взгляд последние три слова — «Другие великие обезьяны» — могут показаться немного странными. Позволь мне объяснить. Люди, конечно же, являются приматами, которые имели общего предка с обезьянами Старого Света, затем с гиббонами и другими меньшими человекообразными обезьянами, затем с орангутангами, гориллами и, наконец, с общим предком шимпанзе и бонобо, так называемым карликовый шимпанзе. Основываясь на анатомических, физических и поведенческих особенностях, мы, люди, классифицировали наших ближайших эволюционных родственников как «великих обезьян». На самом деле на геномном уровне мы больше похожи на шимпанзе и бонобо, чем эти два вида на горилл. Более того, на геномном уровне мы больше похожи на шимпанзе, чем мыши и крысы друг на друга.

Более того, на геномном уровне мы больше похожи на шимпанзе, чем мыши и крысы друг на друга.

Таким образом, с геномной точки зрения люди представляют собой не что иное, как один из видов «великих обезьян»; правильный термин, охватывающий все эти группы, — «гоминиды». Задаваться вопросом, чем мы отличаемся от других гоминидов, — это один из способов понять наше собственное эволюционное происхождение, подход, который мы называем «сравнительным антропогенезом».

Проведение этого сравнения требует внимания к очень большому объему знаний. Одной из незавершенных в настоящее время усилий CARTA является попытка сопоставить эти знания на нашем веб-сайте под рубрикой «Матрица сравнительной антропогенеза» (MOCA), которая представляет собой сборник сравнительной информации о людях и наших ближайших эволюционных родственниках с акцентом на уникальные человеческие черты.

MOCA все еще очень неполный, но он организован по доменам (каждый с определенными темами), сгруппированным по интересующим областям и научным дисциплинам. Некоторые примеры доменов MOCA: анатомия и биомеханика, поведение, клеточная биология и биохимия, познание, общение, культура, стоматологическая биология и болезни, развитие и экология. В доступное сегодня время мы не можем охватить даже небольшую часть этих Областей знания. Вместо этого наши участники дискуссии рассмотрят некоторые конкретные примеры явно человеческих особенностей, начиная от генетических и когнитивных, заканчивая анатомическими, поведенческими и биомедицинскими, а также рассмотрят последствия для объяснения происхождения человека.

Некоторые примеры доменов MOCA: анатомия и биомеханика, поведение, клеточная биология и биохимия, познание, общение, культура, стоматологическая биология и болезни, развитие и экология. В доступное сегодня время мы не можем охватить даже небольшую часть этих Областей знания. Вместо этого наши участники дискуссии рассмотрят некоторые конкретные примеры явно человеческих особенностей, начиная от генетических и когнитивных, заканчивая анатомическими, поведенческими и биомедицинскими, а также рассмотрят последствия для объяснения происхождения человека.

Геномика, история жизни и репродукция

Паскаль Ганье — адъюнкт-профессор патологии и антропологии Калифорнийского университета в Сан-Диего и заместитель директора Центра академических исследований и обучения в области антропогенеза Калифорнийского университета в Сан-Диего/Салка (CARTA).

Я хотел бы начать с географии. Люди — единственные околопланетарные обезьяны. В отличие от нас, наши ближайшие живущие родственники ограничены тропическими лесами Африки и Азии. Как только что упомянул Аджит, мы более тесно связаны с двумя видами этих человекообразных обезьян. Некоторые люди начали спорить, должны ли мы быть в роде 9.0396 Pan или должны ли два вида Pan принадлежать к роду Homo .

Как только что упомянул Аджит, мы более тесно связаны с двумя видами этих человекообразных обезьян. Некоторые люди начали спорить, должны ли мы быть в роде 9.0396 Pan или должны ли два вида Pan принадлежать к роду Homo .

Как это ни парадоксально, современные человекообразные обезьяны, несмотря на то, что их популяции находятся под серьезной угрозой из-за вырубки лесов и прямой охоты, по-прежнему содержат больше генетической изменчивости, чем все семь миллиардов людей на планете сегодня. Другой поразительный контраст, который вы можете заметить, заключается в том, что все остальные человекообразные обезьяны, кроме нас, существуют как минимум в двух разных видах, но сегодня существует только один вид людей, который колонизировал всю планету.

Каждый из нас, пока жив, представляет собой уникальную мозаику генома, состоящую из 46 кусочков хроматина, перетасованных у наших родителей. Каждый из ваших гаплоидных геномов имеет длину около метра. Итак, у вас есть около двух метров ДНК в каждой из ваших клеток. Звучит очень коротко, но каждый метр содержит три миллиарда пар оснований, и, следовательно, у нас есть два умноженных на три миллиарда пар оснований.

Звучит очень коротко, но каждый метр содержит три миллиарда пар оснований, и, следовательно, у нас есть два умноженных на три миллиарда пар оснований.

Одним из текущих исследовательских проектов во многих лабораториях по всему миру является выявление различий в геномах сотен разных обезьян и тысяч разных людей, которые теперь доступны для изучения, потому что весь геном, каждая из трех миллиардов пар оснований , был секвенирован.

Результаты показывают очень неожиданные результаты. Отличия в копиях огромные. Например, существуют копии сегментов, которые могут варьироваться от нескольких пар оснований до миллионов пар оснований, которые расширились только у одного вида обезьян или у шимпанзе и горилл, но не у людей. Наоборот, у нас есть копии фрагментов ДНК, которые расширились только у людей, но не у других обезьян.

И есть совершенно новые гены, которые появляются у разных видов. Существуют псевдогены, которые все еще можно распознать по последовательности их ДНК, но которые перестали кодировать белки. Вы можете изучить геномные данные, чтобы найти доказательства недавнего положительного отбора, при котором естественный отбор вызвал больше изменений в ДНК, кодирующей белок, чем вы ожидаете.

Вы можете изучить геномные данные, чтобы найти доказательства недавнего положительного отбора, при котором естественный отбор вызвал больше изменений в ДНК, кодирующей белок, чем вы ожидаете.

Люди состоят из триллионов клеток, и разные типы клеток выполняют разные подпрограммы с главным образом клональным геномом, присутствующим во всех ваших клетках. Таким образом, изменяя экспрессию определенных комбинаций генов, вы действительно можете изменить внешний вид организма.

Я решил сказать несколько слов о сложной природе геномного ландшафта. В этих трех миллиардах пар оснований у нас около двадцати тысяч генов, кодирующих белок, что примерно соответствует количеству студентов бакалавриата в USCD. Существуют сотни тысяч энхансеров — фрагментов ДНК с определенной функцией, даже если они никогда не образуют белков, — которые влияют на активность других генов. И многие из них переписаны. Мы не знаем, что на самом деле делает эта транскрипция. Итак, у нас есть обширный геномный ландшафт, и мы только начинаем открывать новые функции фрагментов ДНК, которые до недавнего времени считались просто мусором.

Одним из поразительных различий между людьми и их ближайшими живыми родственниками является график жизни. В некоторых аспектах люди замедлились. Наше время беременности лишь немного больше, чем, например, у шимпанзе, но мы изобрели пару ключевых вещей. Кажется, что люди изобрели детство, юность, бабушкино, а иногда и бабушкино-дедушковое состояние на относительно долгие периоды — до 30 процентов общей продолжительности жизни приходится на пострепродуктивную фазу выживания.

Некоторые предполагают, что это могло быть адаптацией к культурным возможностям, учитывая важность культурного переноса для нашего вида. Или, возможно, это было связано с возможностями питания, когда матери, имеющие лучший доступ к продуктам с высокой плотностью, действительно могут делать новые вещи в утробе матери. Этому также могли способствовать более крепкие парные связи между родителями или алломатеринская забота, когда другие члены группы помогают вам заботиться о ваших детях.

Теперь, что позволяет эта задержка в росте? Задержка позволяет увеличить передачу поведения и концепций. Люди — выдающиеся копировщики. Мы гиперимитируем. В сравнительных исследованиях передачи использования инструментов шимпанзе очень хорошо имитируют для достижения цели. Люди, с другой стороны, не меньше внимания уделяют тому, как это делается, и проявляют нормативные тенденции.

Люди — выдающиеся копировщики. Мы гиперимитируем. В сравнительных исследованиях передачи использования инструментов шимпанзе очень хорошо имитируют для достижения цели. Люди, с другой стороны, не меньше внимания уделяют тому, как это делается, и проявляют нормативные тенденции.

Человеческий разум — это эффективная копировальная машина. Кто-то предлагает хорошую идею, а затем все в группе поддерживают эту идею. Мы развиваем культуру храповика, в которой мы опираемся на идеи друг друга.

Одна очень интересная идея состоит в том, что это отсроченное развитие на самом деле является биологической ассимиляцией культурного вклада. У людей в обществах охотников-собирателей интервал между родами короче, чем у обезьян. Люди могут рожать примерно раз в три года, шимпанзе — раз в пять и более лет. Несмотря на то, что наши детеныши обходятся дорого, мы можем произвести их больше, чем наши ныне живущие великие родственники-обезьяны. И когда люди перестают рожать детей, они на самом деле выживают долгое время. В нашем обществе задолго до появления медицины, индустриальной эпохи или эпохи земледелия существовали бабушки и дедушки.

В нашем обществе задолго до появления медицины, индустриальной эпохи или эпохи земледелия существовали бабушки и дедушки.

Интересно, что в эволюционной биологии принято считать, что к концу репродуктивного периода сила отбора минимальна. Но если вы допускаете культурную трансмиссию, пострепродуктивные особи могут на самом деле способствовать выживанию родственных, более молодых особей, что открывает более поздние стадии жизни для действия естественного отбора.

Что касается формирования следующего поколения, поразительно то, что для того, чтобы обнаружить строгую моногамию у нечеловеческих приматов, вам нужно взглянуть на меньших человекообразных обезьян, гиббонов. Они обитают только в лесах Юго-Восточной Азии. Другие близкие родственники человекообразных обезьян имеют совершенно иные системы спаривания: например, гаремоподобные сообщества горилл с большими серебристыми спинами, которые имеют эксклюзивный доступ; рассредоточенные системы орангутангов с двумя типами самцов: крупные самцы, которых выбирают самки, и более молодые самцы, которые обходят выбор самок и заставляют самок спариваться с ними; и шимпанзе и бонобо с обществами, состоящими из нескольких самцов и самок, в которых каждая овулирующая самка будет спариваться с каждым самцом в группе.

Для людей поразительно то, что, несмотря на то, что люди живут группами, создание парных связей является важным явлением. Это позволяет людям участвовать во взаимной экзогамии, что, по сути, означает обмен партнерами между социальными группами. Это позволяет связать несколько родственных линий. Теперь, если вы объедините когнитивные способности наших медленно взрослеющих детей, алломатеринскую заботу и вклад группы в каждого ребенка, станет возможным поразительное множество вещей. Это, по сути, учитывает нашу социокультурную нишу. Мы разделяем символы. У нас есть личные имена. У нас есть условия родства, что позволяет образовывать племена. У нас есть общие ритуалы, танцы и музыка, священные места и маркеры групповой идентичности, и мы можем повысить способность сотрудничать с другими группами и конкурировать с ними.

Генетика и развитие мозга

Фред Х. Гейдж — профессор лаборатории генетики и кафедры Ви и Джона Адлера по изучению возрастных нейродегенеративных заболеваний в Институте Солка, а также содиректор UCSD/Центра академических исследований и обучения в области антропогенеза Солка (CARTA). ). Он был избран членом Американской академии в 2005 году.

). Он был избран членом Американской академии в 2005 году.

Я хотел бы привести вам пару примеров того, как процесс мог привести к дифференциации людей от наших ближайших родственников, а затем рассказать о клеточной системе, которая позволяет нам взглянуть на потенциальные молекулярные и клеточные различия, которые могли привести к различиям в том, кто мы есть.

Мы знаем, что мозг увеличился в размерах у разных видов в ходе эволюции по ветви, ведущей к человеку. И мы пришли к гипотезе, что рост мозга причинно связан с тем, что значит быть человеком. Корреляция помещена туда, потому что по мере того, как мозг становился больше, мы приобретали черты, которые казались более уникальными для сложности поведения, которое может проявлять человек. Например, когда мы думаем о том, какие меры позволяют нам исследовать, как мы могли эволюционировать, мы можем использовать генетическую информацию. Сванте Паабо смог извлечь ДНК из древних костей и выдвинуть гипотезу о том, как эта ДНК может отличаться в процессе эволюции, особенно от ДНК наших ближайших предков.

Иногда мы получаем посмертную мозговую ткань от наших ближайших предков. Мы можем измерить величину циркуляции в коре и исследовать конкретные идеи или гипотезы о том, насколько они могут быть важны. Кроме того, у нас есть ископаемые черепа для изучения, и по этим черепам мы можем построить слепки или сделать компьютерную томографию, чтобы получить представление о том, как менялся размер мозга, снова строя наши теории на основе этих измерений и существующих корреляций.

Кроме того, у нас есть культурные символы, которые дают нам представление о том, как далеко зашел вид, учитывая его способность строить, планировать и создавать произведения искусства.

В каждом случае у нас есть материал, с которым мы можем работать: генетический материал, ткани, органы и культурные артефакты. Чего, однако, не хватает, так это живых тканей некоторых из наших потерянных предков и наших ближайших родственников, таких как шимпанзе и бонобо.

Таким образом, «недостающим звеном» является способность исследовать активность и функции живых клеток и фенотипы клеток. Мы создали банк клеточных тканей многих наших ближайших родственников, что позволяет нам увидеть различия между нами и нашими ближайшими родственниками.

Мы создали банк клеточных тканей многих наших ближайших родственников, что позволяет нам увидеть различия между нами и нашими ближайшими родственниками.

Как упомянул Паскаль, шимпанзе и бонобо — наши ближайшие родственники, 95 процентов наших геномов схожи; тем не менее, существуют огромные различия в фенотипе. Как мы можем начать понимать клеточные и молекулярные механизмы, ответственные за эти различия?

Мы можем взять соматические клетки, такие как клетки крови или кожи, у всех наших ближайших родственников. С помощью процесса, называемого перепрограммированием, — путем сверхэкспрессии определенных генов в этих клетках — мы можем превратить кожу или соматическую клетку в примитивную клетку, называемую индуцированной плюрипотентной стволовой (iPS) клеткой. Эти примитивные клетки находятся в пролиферирующем, живом состоянии, которое можно дифференцировать, образуя в чашке любую клетку тела, что впервые позволяет нам формировать живые нейроны или живые клетки сердца из всех наших ближайших родственников и затем сравните их между видами.

Эти iPS-клетки представляют собой примитивное состояние развития, предшествующее зародышевой клетке. Таким образом, любое изменение, обнаруженное в этих iPS-клетках, будет передано их потомству через зародышевую клетку и их живому потомству.

Теперь небольшая оговорка для тех из нас, кто работает в этой области: у этих ячеек есть ограничения. Это клетки в культуре. Мы не можем по-настоящему смотреть на социальный опыт, и его отношение к живому организму часто сомнительно.

Но мы можем задать вопрос: существуют ли различия, обнаруживаемые на клеточном и молекулярном уровне, которые помогают нам понять происхождение человека? Мы начали создавать библиотеку с другими сотрудниками по всему миру и перепрограммировали соматические клетки многих из этих видов в iPS-клетки. Они сохраняют общие черты эмбриональных стволовых клеток на клеточном уровне и имеют ту же генетическую структуру, что и предсказано на основе вида.

В нашей первой попытке выяснить, сможем ли мы идентифицировать различия в этих примитивных клетках, мы провели так называемый полный анализ транскрипции (мРНК). Если сравнить транскрипционные геномы шимпанзе и бонобо, различий очень мало. Поэтому мы объединили всех наших животных вместе и сравнили эту объединенную группу нечеловеческих приматов с группой людей.

Если сравнить транскрипционные геномы шимпанзе и бонобо, различий очень мало. Поэтому мы объединили всех наших животных вместе и сравнили эту объединенную группу нечеловеческих приматов с группой людей.

Анализируя эти геномы, мы обнаружили два очень интересных гена. Один называется PIWIL2, а другой — APOBEC3B. Почему нас интересуют эти два белка? Эти два белка являются активными супрессорами активности того, что мы называем мобильными элементами, то есть генетическими элементами, существующими во всех наших геномах. Фактически, 50 процентов ДНК в геномах человека состоит из этих мобильных элементов (молекулярных паразитов генома). Так что же такое мобильные элементы? Это элементы, которые существуют в определенных местах генома и с помощью уникальных механизмов могут создавать копии самих себя и переходить из одной части генома в другую. Барбара МакКлинток открыла эти элементы благодаря своей работе с кукурузой.

Некоторые из нас изучают особую форму мобильных элементов, называемую ретротранспозоном LINE-1. Они существуют в тысячах копий в геноме, как ДНК, которая образует цепь РНК, а затем создает белки, которые снова связываются с РНК, помогая элементу копировать себя. Эта комбинация мРНК и белков затем возвращается в ядро, где находится ДНК, и встраивается в геном в новом месте.

Они существуют в тысячах копий в геноме, как ДНК, которая образует цепь РНК, а затем создает белки, которые снова связываются с РНК, помогая элементу копировать себя. Эта комбинация мРНК и белков затем возвращается в ядро, где находится ДНК, и встраивается в геном в новом месте.

Эти элементы LINE продолжают оставаться активными в нашем геноме, и они особенно активны в нервных клетках-предшественниках. Таким образом, причина нашего интереса к PIWIL2 и APOBEC3B заключается в том, что было продемонстрировано, что оба этих белка могут подавлять активность LINE-1.

Мало того, что люди производят больше этих белков, но, как очевидное следствие, более низкие уровни этих супрессоров L1 у шимпанзе и бонобо означают, что элементы L1 гораздо более активны у шимпанзе и бонобо, чем у людей.

При поиске в библиотеках ДНК (геномах), которые были секвенированы для шимпанзе, бонобо и людей, в геномах шимпанзе и бонобо обнаруживается намного больше элементов ДНК L1 по сравнению с людьми.

Это большее количество элементов L1 в геномах нечеловеческих приматов приводит к увеличению разнообразия ДНК и, таким образом, к разнообразию их потомства и, возможно, к их поведению. Это привело нас к предположению, что это уменьшение генетического разнообразия, которое происходит у людей, приводит к большей зависимости выживания как вида от культурных адаптивных изменений, а не от генетических адаптивных изменений. Например, если бы вирус заразил популяцию шимпанзе или бонобо, для выживания этого вида потребовался бы представитель этого вида с генетической мутацией, обеспечивающей в той или иной форме защиту от вируса. Люди не ждут мутации от представителя вида, которая обеспечит защиту от вируса. Мы строим больницы, разрабатываем антитела, мы передаем наши знания через культурную информацию (культурная эволюция), а не полагаемся на генетику (генетическая эволюция) для распространения и выживания вида.

Об общих профилях заболеваний

Аджит Варки — заслуженный профессор медицины, клеточной и молекулярной медицины, содиректор Центра исследований и обучения гликобиологии, исполнительный содиректор Центра академических исследований и обучения в области антропогенеза Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Солка, а также адъюнкт-профессор Института Солка. В 2005 году он был избран членом Американской академии.

В 2005 году он был избран членом Американской академии.

В 1990-х моя исследовательская группа обнаружила первое известное генетическое различие между людьми и шимпанзе. Поскольку я мало что знал о наших близких эволюционных родственниках, я взял творческий отпуск и отправился в Йерксский национальный исследовательский центр приматов, чтобы узнать больше об обезьянах и шимпанзе. Учитывая мое медицинское образование, я уделял особое внимание болезням и обнаружил, что в Центре используется учебник Харрисона по внутренним болезням, тот же учебник, который я использовал для людей. И поэтому я подумал, ну, они должны быть такими же, как мы. И действительно, когда я впервые рассмотрел основные причины смерти взрослых шимпанзе, содержащихся в неволе, убийцей номер один были болезни сердца, сердечные приступы и сердечная недостаточность. Опять же, я подумал, ну, они такие же, как люди. Но потом, когда я начал просматривать учебник с ветеринаром, я заметил, что не все болезни одинаковы.

Возникает вопрос: существуют ли болезни, характерные для человека? Есть несколько критериев для заболеваний, характерных для человека: они очень распространены среди людей, но редко регистрируются у человекообразных обезьян, даже в неволе; и их нельзя воспроизвести экспериментально на человекообразных обезьянах (во времена, когда такие исследования были разрешены). Оговорка, конечно, в том, что достоверная информация ограничивается данными о нескольких тысячах человекообразных обезьян в неволе. Но об этих обезьянах заботились в учреждениях, финансируемых Национальным институтом здоровья, с полным ветеринарным обслуживанием — вероятно, лучшим медицинским обслуживанием, чем у большинства американцев — и проводились тщательные вскрытия.

Как оказалось, я ошибся даже насчет болезни сердца. Только когда моя супруга и соавтор Нисси Варки посмотрела на патологию, она поняла, что, хотя болезни сердца распространены как у людей, так и у шимпанзе, они вызываются разными патологическими процессами. В то время как человеческое сердце может иметь коронарную блокаду, которая уменьшает приток крови к сердцу и приводит к инфаркту миокарда, сердечным приступам и сердечной недостаточности, шимпанзе, умершие от «сердечных приступов» и «сердечной недостаточности», имели совершенно другую патологию. У них развилась массивная рубцовая ткань, замещающая сердечную мышцу, что называется интерстициальным фиброзом миокарда.

В то время как человеческое сердце может иметь коронарную блокаду, которая уменьшает приток крови к сердцу и приводит к инфаркту миокарда, сердечным приступам и сердечной недостаточности, шимпанзе, умершие от «сердечных приступов» и «сердечной недостаточности», имели совершенно другую патологию. У них развилась массивная рубцовая ткань, замещающая сердечную мышцу, что называется интерстициальным фиброзом миокарда.

Оказалось, что ветеринары прекрасно знали об этом, но не сообщили об этом, потому что думали, что это будет неинтересно, потому что это не похоже на людей! В настоящее время существует специальный проект под названием «Сердце великой обезьяны», который предоставляет клинические, патологические и исследовательские стратегии, помогающие понять и лечить сердечные заболевания у всех видов обезьян.

На самом деле нужно решить две загадки: почему люди не часто страдают от фиброзной болезни сердца, которая так распространена среди наших ближайших эволюционных родственников? Они все могут его получить — орангутанги, гориллы, шимпанзе, бонобо — а мы нет. И наоборот, почему у человекообразных обезьян не часто бывают такие болезни сердца, как у людей?

И наоборот, почему у человекообразных обезьян не часто бывают такие болезни сердца, как у людей?

Затем мы с Нисси работали с Куртом Бениршке и другими и написали статью «Биомедицинские различия между людьми и нечеловеческими гоминидами: потенциальная роль уникальных человеческих аспектов биологии сиаловой кислоты», в которой основное внимание уделялось нашим собственным исследованиям сиаловой кислоты. биология.

Мы составили список кандидатов на специфические заболевания человека, которые соответствуют критериям, о которых я упоминал ранее, и инфаркт миокарда занимает первое место. Злокачественная малярия – номер два. В исследованиях, проведенных с 19С 20-х по 1940-е годы люди фактически делали ужасные двусторонние перекрестные переливания между шимпанзе и людьми, инфицированными или не инфицированными малярией, и не было никаких доказательств перекрестного заражения. На самом деле паразиты выглядели одинаково, но на самом деле они были совершенно разными.

Более современная работа, проведенная Франсиско Аяла и другими, показала, что на самом деле P. falciparum произошел от P. reichenowi в результате единственного переноса от великой обезьяны. Мы с Паскалем Ганье написали статью, в которой объясняем, что могло произойти. В Африке существует несколько форм малярии обезьян, которые протекают в легкой форме. В какой-то момент нам удалось спастись из-за изменения поверхностной молекулы сиаловой кислоты. Один из них, наконец, «разобрался», как связываться с выделяющимся в нас сиалическим, и это теперь P. falciparum малярия.

falciparum произошел от P. reichenowi в результате единственного переноса от великой обезьяны. Мы с Паскалем Ганье написали статью, в которой объясняем, что могло произойти. В Африке существует несколько форм малярии обезьян, которые протекают в легкой форме. В какой-то момент нам удалось спастись из-за изменения поверхностной молекулы сиаловой кислоты. Один из них, наконец, «разобрался», как связываться с выделяющимся в нас сиалическим, и это теперь P. falciparum малярия.

Другим кандидатом на специфические заболевания человека является брюшной тиф. Более ужасные исследования были проведены в 1960-х годах, которые показали, что большие дозы Salmonella typhi не приводят к тяжелым случаям брюшного тифа у шимпанзе. Работая с Хорхе Галаном и другими, мы обнаружили, что на самом деле произошло то, что тифозный токсин, который является растворимой молекулой, которая действительно опосредует тяжелые симптомы брюшного тифа, не может связываться с поверхностью клеток шимпанзе. Он может связываться только с поверхностью клеток человека (опять же, из-за различий между видами сиаловой кислоты).

Он может связываться только с поверхностью клеток человека (опять же, из-за различий между видами сиаловой кислоты).

Другим кандидатом является холера, основная причина смерти людей. Роберт Кох жаловался в 1884 году, что «. . . хотя эти опыты постоянно повторялись с материалом от свежих больных холерой, наши мыши оставались здоровыми. Затем мы провели эксперименты на обезьянах, кошках, домашней птице, собаках и других животных. . . но нам так и не удалось получить у животных ничего похожего на холерный процесс».

Итак, Vibrio cholerae не вызывает диарею у взрослых животных, за исключением людей, и многие люди пытаются выяснить, почему.

Есть много других кандидатов на специфические заболевания человека. Существует еще один набор заболеваний, при которых различные бактерии осуществляют молекулярную мимикрию, при которой капсульные полисахариды бактерий имитируют общие мотивы на сиалогликанах клеток млекопитающих — как волк в овечьей шкуре.

Другое отличие заключается в карциномах эпителиального происхождения. На сегодняшний день ни у одного из содержащихся в неволе человекообразных обезьян не было зарегистрировано карцином пищевода, легких, желудка, поджелудочной железы, толстой кишки, матки, яичников или простаты. У них действительно развивается рак в кроветворной системе и в других местах.

На сегодняшний день ни у одного из содержащихся в неволе человекообразных обезьян не было зарегистрировано карцином пищевода, легких, желудка, поджелудочной железы, толстой кишки, матки, яичников или простаты. У них действительно развивается рак в кроветворной системе и в других местах.

Несколько тысяч человекообразных обезьян живут в неволе и доживают до пятидесяти, а иногда и до шестидесяти. Таким образом, вы могли бы ожидать несколько карцином, основанных на заболеваемости у людей. Мы с Нисси написали статью, в которой рассмотрели этот вопрос и пришли к выводу, что, хотя относительный риск развития рака является вероятной разницей между людьми и шимпанзе (и, возможно, другими человекообразными обезьянами), для подтверждения этого утверждения требуется более систематический обзор имеющихся данных.

Время не позволяет мне говорить о болезни Альцгеймера, ВИЧ, осложнениях гепатита В, мышечной дистрофии, преэклампсии, частоте раннего выкидыша, частоте преждевременных родов и рождении, частоте хронического дефицита железа у женщин. А вот бронхиальная астма интересная. Похоже, что человекообразные обезьяны не болеют бронхиальной астмой — чрезвычайно распространенным заболеванием среди всех человеческих популяций. Мне было трудно поверить в это утверждение, пока я не наткнулся на статью под названием «Эозинофильное воспаление дыхательных путей у обезьяны». В статье делается вывод, что данный изученный случай был «замечательным, потому что существует мало сообщений о естественных аллергических заболеваниях дыхательных путей у приматов».

А вот бронхиальная астма интересная. Похоже, что человекообразные обезьяны не болеют бронхиальной астмой — чрезвычайно распространенным заболеванием среди всех человеческих популяций. Мне было трудно поверить в это утверждение, пока я не наткнулся на статью под названием «Эозинофильное воспаление дыхательных путей у обезьяны». В статье делается вывод, что данный изученный случай был «замечательным, потому что существует мало сообщений о естественных аллергических заболеваниях дыхательных путей у приматов».

Таким образом, мы можем сделать несколько выводов: 1) Профили заболеваний человека и шимпанзе сильно различаются. 2) Шимпанзе на самом деле являются плохими моделями многих человеческих болезней. Мы должны уделять этому больше внимания. 3) Люди, вероятно, являются плохой моделью многих болезней шимпанзе. Этика исследования человекообразных обезьян менялась по уважительным причинам. Паскаль и я написали статью с Джимом Муром в 2005 году, в которой предлагалось проводить исследования человекообразных обезьян, следуя принципам, максимально схожим с принципами, принятыми для исследований человека.

б.н., доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. avifarm.ru

б.н., доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. avifarm.ru