Бог — Википедия

Бог[1][2][3][4] — название могущественного[5][6][7]сверхъестественного[5][6][8][7][9][10]Высшего Существа[8][11][12][10][13][14][15] в теистических и деистических религиях. В монотеистических авраамических религиях Бог рассматривается как личность[16][17][18], как персонификация Абсолюта[7], как непостижимый трансцендентный личный Бог («Бог Авраама, Исаака и Иакова»)[16][19][20][21] и как проявление высшей реальности[22], причём как единого и единственного Бога, не имеющего себе подобных[23][24]. В политеистических религиях мира боги создают и устраивают мир, дают вещам, существам и лицам их бытие, меру, значение и закон, а затем из их пантеона выделяется один главный бог (монолатрия)

Другие определения

Таким образом, Бог в религии наделён чертами идеального, высшего существа, в некоторых концепциях он является творцом мира. Учитывая крайнюю сложность и многообразие понятия Бога, следует иметь в виду трудность его общего определения: «Весьма трудно и, быть может, невозможно дать такое определение слову „Бог“, которое бы включило в себя все значения этого слова и его эквивалентов в других языках. Даже если определить Бога самым общим образом, как „сверхчеловеческое или сверхприродное существо, которое управляет миром“, это будет некорректно. Слово „сверхчеловеческое“ неприменимо к почитанию обожествлённых римских императоров, „сверхприродное“ — к отождествлению бога с Природой у Спинозы, а глагол „управляет“ — к точке зрения Эпикура и его школы, согласно которой боги не влияют на жизнь людей» [28].

Этимология

Русское слово «бог» (<*bogъ) имеет общеславянское происхождение и родственно иранскому baga и санскритскому bhagas — «податель благ». С другой стороны, оно тесно связано с достаточно древней производной лексикой, обнаруживающей исходное значение «богатство» — *bogatъ, *ubogъ, а через неё — с индоевропейской лексикой, обозначающей доля, делить, получать долю, наделять[29]. Мнение о заимствовании славянского слова из иранских языков не является общепризнанным. В частности, Макс Фасмер не считал гипотезу о заимствовании убедительной[30].

Произношение в русском языке

В русском литературном языке произносится [боγ][31] или [бох][32][33] (в позиции оглушения [γ] превращается в [x]). Такая устоявшаяся форма литературного произношения является исключением из общих правил оглушения согласных на конце слова

Значение слова

В большей части религий Бог — личностное существо (в большинстве ветвей христианства Бог «един в трёх лицах» — Пресвятая Троица), однако в некоторых религиозных учениях (имперсонализм) Бог безличен. Конкретные качества Бога (или богов) неодинаковы в различных религиях.

Представление о Боге или богах — центральное понятие в религиях, а люди, разделяющие те или иные религиозные взгляды, называются верующими, или исповедующими данную религию.

Представления и вероучения о множестве богов называются политеизмом. В этом случае бог — любое из множества надмирных существ. Политеистические религии — язычество — особенно были распространены в древности. Например, религии Древней Греции и Древнего Рима, некоторые поздние формы древнеславянской религии, индуизм.

Представление о едином универсальном вездесущем и всемогущем Боге называется монотеизмом. В частности монотеистическими религиями являются: христианство, ислам и иудаизм. Представление о Боге такие религии, как правило, формируют на основании Священных текстов, которые, как считают адепты таких религий, исходят от Бога. Единобожие также присутствует в зороастризме, а одной из первых монотеистических доктрин была, по всей вероятности, религия Эхнатона в Древнем Египте. Монотеистические тенденции находят и в политеистических в целом религиях. На основании различных свидетельств, среди историков иногда употребляется термин «неопределённый монотеизм», или Прамонотеизм. Древнегреческий философ Анаксимандр описывал «Апейрон» (неопределённое), из которого произошло всё сущее.

В монотеистических религиях Бог — центральная фигура, всемогущая высшая личность, а также Творец-создатель Вселенной и всего живого в ней. Отображая концепцию абсолюта, считается вечным, бессмертным, вездесущим, всезнающим, неизменным и т. д. Он есть абсолютное добро и любовь. Бог самобытен, вечен и его нельзя познать.

Существуют религии, фактически не использующие понятие Бога (богов). Примеры: буддизм и джайнизм.

Существуют религиозные системы, признающие существование Бога в той или иной форме, но отрицающие его власть (богоборцы, некоторые сатанисты) или же собственно монотеистическую концепцию (например, современные неоязычники).

Отвержение веры в существование Бога или богов называется атеизмом, а люди, разделяющие эту точку зрения — атеистами. Отрицание существования Бога называется сильным атеизмом. Существуют мировоззренческие системы, отрицающие существование Бога, но утверждающие его необходимость — богоискательство, богостроительство.

Имена, атрибуты и сущности

Имена бога — обозначения в языках мира представлений о сущности и отдельных качествах бога.

Демиург — творец, отец и создатель

Присутствует в единобожии и язычестве как сущность, сотворившая начало времён и окружающий мир. В более широком смысле, как начало и конец существования чего бы то ни было.

В праиндоевропейской религии богом-Отцом является божество ясного неба (Небо-Отец)[37], противопоставляемое Матери-Земле. В деизме функция демиурга является единственной, которой наделён бог.

Бог единый

В христианстве Бог единый. Его недопустимо мыслить одинокой скучающей, или самовлюблённой, абсолютной монадой, так как в нём едины три лика: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. При этом Троица считается простой, не составной, не состоящей из отдельных частей.

Бог всемогущий

Религии учат, что Бог может всё: создание, уничтожение, восстановление как предметов, так и живых существ. Но некоторые философы сомневаются в этом, опираясь на парадокс всемогущества, например Фома Аквинский[38], Блаженный Августин[39], Клайв Льюис[40].

Авраамические религии

Авраамические религии — христианство, иудаизм и ислам — основаны на вере в Единого Бога[41].

Согласно Библии, вера в единого Бога встречалась не только у евреев. К примеру, Авраама встретил ханаанский царь Салима Мелхиседек — священник Бога всевышнего; пророка Иону охотно послушались все жители языческого города Ниневии и покаялись перед единым Богом, а пророк Илия нашёл понимание у вдовицы из Сарепты Сидонской. Апостол Павел нашёл в Афинах жертвенник, посвящённый неведомому Богу, и расценил это как проявление стремления язычников-горожан к истинному богопочитанию.

В истории религии Бог имеет несколько визуальных представлений, за исключением иудаизма и ислама, где существует запрет на создание изображений Бога.

Вера в единого Бога постепенно получила широкое распространение по всему миру.

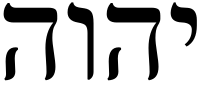

Иудаизм

В отличие от языческих религий древности, состоявших большей частью в идолопоклонстве и политеизме — поклонении «святым» предметам и нескольким богам, иудаизм основывается на вере в единого Бога, создавшего весь мир. Впоследствии древнееврейские канонические тексты Торы, Писаний и Пророков были обобщены и реканонизированы христианской церковью в виде Ветхого Завета, первой части Библии.

Христианская концепция Бога

Согласно доктрине христианства, Бог является первоначальной и предшествующей миру сущностью, вездесущей, всемогущей и всезнающей, создателем материального и духовного миров, в частности, всех живых существ и Вселенной, источником бытия. Бог также является истиной, добром и красотой[42].

В христианстве доминирует теистическое понимание Бога, когда Бог принимает деятельное участие в истории человечества, посылая пророков и участвуя в земных делах непосредственно (уничтожение Содома и Гоморры, Всемирный Потоп, Спасение и т. д.)

Согласно учению всех основных христианских конфессий, Бог является триединым: Он в трёх лицах (ипостасях): Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, которые составляют собой единую Божественную сущность

В 589 году на Толедском церковном соборе Католическая церковь утвердила добавление к Символу веры исхождение Святого Духа и от Отца, и от Сына (филиокве), что стало одной из причин раскола христианства на Католическую и Православную Церковь [47].

Ключевой идеей христианства также является спасение, согласно этой идее, каждый живущий человек получает благодать (благой дар, милость) от Бога — шанс на возвращение не только в начальное, безгрешное и бессмертное состояние, но и на причастность Божественному естеству (восприятие человеком от Бога его характера)[48][49][50]. Согласно христианским воззрениям, для осуществления этого Бог послал на землю своего единородного Сына (второе лицо Троицы), ставшего во времени человеком Иисусом Христом (Иисус из Назарета), и при этом не переставшего быть Богом (богочеловек)[51][45]. Как Бог, Иисус естественно безгрешен. Он был распят, тем самым искупив вину человека, и чудесным образом воскрес. Христиане верят, что только через Иисуса Христа человек может вновь воссоединиться с Богом, союз с Которым был разрушен вследствие первородного греха

Столь же немаловажным понятием христианской религии является вера. Согласно фидеизму, существование Бога невозможно доказать, равно как и опровергнуть, логически или математически, так как, по определению, Бог выше мира и, в частности, логики и математики. Вера — первая добродетель, которую христиане считают одной из самых важных, на вере основаны все остальные христианские свершения, признаваемые благами.

Понимание Бога в различных христианских конфессиях

Основные христианские деноминации (католицизм, православие, протестантизм; далее по тексту деноминации указаны в алфавитном порядке) сходятся в общих вопросах в понимании Бога. Расхождения имеются во второстепенных вопросах, к примеру о роли Бога в принятии решений человеком (свобода воли против предопределения).

Понимание Бога в православии

Православное понимание Бога основано на его полной непостижимости, о чём писали отцы Церкви, в частности Василий Великий («сущность Божья для природы человеческой недомыслима и совершенно не изреченна») и Григорий Палама («человек не может постигнуть сущность Божества»)[52]. Также «Понятие о Боге неразрывно связано с понятием Откровения. Предметом исследования могут являться лишь эпифеномены Откровения, но не Сам Бог.»[53] Отсюда большое значение придаётся не столько теоретическому, сколько опытному мистическому богопознанию[54].

Основным мотивом действий Бога по отношению к человеку православие называет любовь. Даже правда Божья растворяется в его любви[53]. Православие также не приемлет антропоморфизированного понимания всемогущества и любых иных описаний Бога, вне любви[53].

Понимание Бога в католицизме

Принципы, признаваемые католичеством, закреплены в Никео-Цареградском Символе веры и Священном Предании (доктрине Отцов и Учителей церкви).

Понимание Бога в протестантизме

Различные направления протестантизма, в отличие от исторических церквей, исходят из допустимости самостоятельной интерпретации Священного Писания, независимо от Священного Предания, веруя, что Святой Дух способен наставить человека в истине. При этом ортодоксальный протестантизм в ключевых вопросах понимания Бога следует общехристианской традиции, признавая де-факто соборные догматические определения и «согласие Отцов» (consensus patrum) периода до Второго Никейского (7 Вселенского) собора, которые рассматривали вопросы христологии и учения о Троице. В протестантизме, за исключением крайних изоляционистских групп, существует устойчивая тенденция «внимать свидетельству Отцов и почитать его» в вопросах богопознания, признавая за Преданием необязательный (относительный) авторитет[55], не равный авторитету Писания.

Понимание Бога в антитринитарных течениях

Пятидесятники-единственники

Пятидесятники-единственники (не следует смешивать их с другими пятидесятниками, верящими в Троицу) крестят только «во имя Иисуса Христа» и молятся только Христу как единому Богу[источник не указан 3501 день].

Свидетели Иеговы

По верованиям свидетелей Иеговы, Бог является «источником всей жизни, творцом, вечным, всемогущим и мудрым» и выступает под личным именем — Иегова. Они отрицают Троицу. Иисус Христос выступает в качестве единственного существа, кого Иегова создал непосредственно, и через которого произошло создание мира. При этом свидетели Иеговы считают, что Иисус не всемогущий Бог и не равен Отцу, а на земле был лишь совершенным человеком[56].

Христадельфиане

Христадельфиане верят в существование одного Бога, который является источником жизни и контролирует происходящее в мире. Они верят, что Иисус Христос является обетованным еврейским Мессией и Сыном Божиим, который не соравен Богу Отцу и существовал до Своего рождения только в замысле Бога. Бог воскресил Иисуса на третий день после его распятия на кресте и даровал Ему бессмертие[57].

Ислам

В исламе Аллах (араб. الله — Бог) является термином, не имеющим ни рода, ни множественного числа и является указанием на исламскую концепцию единого Бога, отличающегося от всех его творений и единственного, кто достоин поклонения[58]. В исламе подчёркивается дистанция между Богом и человеком, невозможность понять действия Бога и его собственный образ на основе человеческих моральных представлений[59].

В мусульманской традиции есть 99 имён Аллаха, в которых подчёркиваются различные стороны его сущности, обозначающие Его совершенные качества[60].

Индийские религии

Индуизм

Санскритское слово Ишвара (īśvara IAST) наиболее часто используется в индуизме для обозначения единого личностного бога (может переводиться как «господь», «владыка»). Ишвару не следует путать с множеством божеств в индуистском пантеоне, которых называют дэвами. В Ведах говорится, что общее число дэвов составляет 33 млн. Дэвы в индуизме — это небесные существа, которые превосходят по могуществу людей и поэтому почитаются. Слово «дэва» родственно латинскому deus — «бог».

В индуистской философской школе веданта также существует понятие верховного космического духа, который называется Брахман. Он описывается как безграничный, вездесущий, всемогущий, бестелесный, как трансцендентная (запредельная) и имманентная (неотъемлемо присущая) реальность, которая выступает как божественная основа всего мироздания. Последователи двух самых многочисленных направлений в индуизме — вайшнавизма и шиваизма — верят в то, что Ишвара и Брахман соответственно являются личным и безличным аспектами Единого Бога. Изначальной верховной формой Единого Бога в вайшнавизме выступают Вишну и его проявления, главными из них считаются Рама и Кришна, а в шиваизме — Шива. Бог в своей личностной форме как Вишну и его аватары, или же как Шива, обладает безграничным количеством всецело духовных качеств вместе со своей женой Парвати.

Сикхизм

Сикхи верят в единого Бога, всемогущего и всепронизывающего Творца, непостижимого и недосягаемого. Его настоящее имя никому не известно. Лишь сам Бог знает цель творения, которая преисполнена Любви. Это не Бог одного народа, он никого не ведёт и не наказывает. Он источает милосердие и любовь, и лишён ненависти и пристрастий.

Бог рассматривается с двух сторон — как Ниргун (Абсолют) и как Саргун (персональный Бог внутри каждого из людей). До Творения Бог существовал как Абсолют сам по себе, но в процессе Творения он выразил себя. До Творения не было ничего — ни рая, ни ада, ни трёх миров — только Бесформенное. Не было ни книг, ни учения, ни добра, ни зла, ни славы, ни доблести, ни мужского, ни женского. Когда Бог захотел выразить себя (как Саргун), он сначала нашёл своё выражение через Имя, и через Имя появилась Природа, в которой Бог растворён и присутствует везде и распространяется во всех направлениях, как Любовь. Бог никем не рождён и не перерождается ни в какой форме — он присутствует везде — как животворящая идея, любовь, милосердие, красота, мораль, правда и вера. Бог даёт всем жизненную энергию. Но он при этом непостижим и неописуем.

Поклоняться Богу можно только медитацией его Именем и пением его молитв. Никакие другие божества, демоны, духи не достойны поклонения.

Буддизм

Позиция буддизма о существовании Бога трактуется неоднозначно. С одной стороны, Будда (Гаутама Сиддхартха) отрицал существование Творца[61]. В палийском каноне говорится, что не Бог творил мир, но мир есть череда «пустых» и обусловленных явлений. В каноне Махаяны вера в Бога описана как ошибка родившихся в начале космического цикла и обнаруживших Брахму (первого родившегося в этом, последнего умершего в предыдущем цикле). «Он был всегда! Он нас создал!» В сутрах можно найти отрицание Буддой всепроникающего сознания Бога, что отличает буддизм от адвайта-веданты, философской системы, сходной с буддизмом.

С другой стороны, в древней индийской философии, категориями которой пользовался ранний буддизм, признание существования Абсолюта было признанием существования не Абсолюта-личности, а Брахмана в пантеистическом понимании, который содержит в себе весь мир со всеми его радостями и горестями. Отрицание Абсолюта могло диктоваться желанием отмежеваться от неизбежности мира самсары[62].

В буддизме махаяны уже в начале новой эры сложилось учение о Будде как космической истинной реальности — трикая. Махаяна видела в Будде прежде всего его божественную природу и развивала идею о «космическом теле», или «теле Закона» Будды (Дхармакая) — божественной созидательной субстанции, способной принимать разнообразные земные формы ради спасения живых существ. «Космическое тело» Будды и есть та самая Истинная Реальность, которая пронизывает всё на свете и является истинной природой каждой вещи и каждого живого существа[63]. В итоге сформировалась важнейшая для буддизма махаяны концепция сначала о двух, а потом о трёх телах Будды (Трикая): «приобретённое тело» (нирманакая) — видимое физическое тело (например, Гаутама Шакьямуни), в котором Будда является в мир для его спасения; «тело блаженства» (самбхогакая) — отражение «космического тела» Будды в мире форм, в котором он проповедует Закон бодхисаттвам и божествам; и «тело Закона» (Дхармакая) — универсум, вечный Закон, нирвана и подлинно реальный Будда, идентичный Абсолюту и единый со всеми существами[63].

В X веке была предпринята попытка представить весь пантеон позднейшего буддизма в виде, своего рода, теологической схемы. Вселенная и все духовные существа рассматривались как исходящие из изначального самосущего существа, названного Ади-Будда. Силой мысли (дхьяна) он сотворил пять дхьяни-будд, в том числе Вайрочану и Амитабху, а также пять дхьяни-бодхисаттв, включая Самантабхадру и Авалокитешвару. Им соответствуют пять человеческих будд, или манушья-будд, включая Гаутаму, трёх предшествовавших ему земных будд и грядущего будду Майтрейю. Эта схема, которая появляется в тантрической литературе, получила широкую известность в Тибете и Непале, но явно менее популярна в других странах. В Китае и Японии «доктрины трёх тел Будды» оказалось достаточно, чтобы гармонизировать пантеон[64].

Кроме того, разные философские течения буддизма по-разному рассматривают вопрос существования Бога. Мадхъямака однозначно исключает такую возможность. Йогачара говорит о существовании Единого Сознания (алая-виджняна), но в этой концепции Бог — безличная природа. Философия татхагатагарбхи даёт трактование, приближающее к монистическому пониманию Бога. Известный буддолог Торчинов отмечает, что татхагатагарбха есть не что иное, как синоним абсолютной реальности, понимаемой в качестве единого, или абсолютного, Ума (экачитта), порождающего как сансару, так и нирвану и являющегося субстратом и того, и другого. И именно этот Ум (татхагатагарбха как вместилище) присутствует в существах, как их природа в качестве ростка состояния Будды (татхагатагарбха как зародыш). Принципиальными атрибутами этого Ума являются Постоянство (нитья), Блаженство (сукха), Самость (атман) и Чистота (шубха). Эти атрибуты прямо противоположны фундаментальным качествам самсары, как их определял ранний буддизм: непостоянство (анитья), страдание (духкха), бессущностность или бессамостность (анатма) и загрязнённость (ашубха)[65].

Политеизм

Религии Древнего Египта

В Древнем Египте не существовало одной общей религии, но большое разнообразие местных культов, посвящённых определённым божествам. Большинство из них имело генотеистический характер (сосредоточенность на поклонении одному божеству с одновременным признанием других божеств), и поэтому египетская религия рассматривается как политеистическая.

Существовал также просуществовавший недолго культ поклонения Атону, который, возможно, являлся первой монотеистической религией.

Сменившее египетскую религию христианство характеризовало её как одну из форм язычества, подобным же термином её называют последователи кеметизма — современного варианта древнеегипетской религии.

Египетские боги отличаются необычным, порой весьма причудливым видом. Это связано с тем, что религия Египта складывалась из множества локальных верований. Со временем некоторые боги приобрели аспекты, а некоторые сливались друг с другом, например, Амон и Ра образовали единого бога Амона-Ра. Всего египетская религия насчитывает около 700 богов, хотя большинство из них почитались лишь в определённых местностях.

Большинство богов представляют собой гибрид человека с животным, хотя у некоторых об их природе напоминают только украшения, как скорпион на голове богини Селкет. Несколько богов представлены абстракциями: Амон, Атон, Нун, Бехдети, Кук, Ниау, Хех, Герех, Тенему.

Древняя Греция и Рим

Религия древних греков — многобожие, их пантеон насчитывал несколько сот божеств, олицетворявших силы природы и небесные светила.

Славянское язычество

Традиционное язычество славян включало развитый пантеон божеств; имена некоторых из них имеют ещё индоевропейские корни. Термин бог является общеславянским, причём в обоих смыслах — и как «высшее существо», и как «доля» (ср. богатый, убогий). Соответствием латинского deus, греческого theos, авестийского daevo «демон» в славянских языках является комплекс слов диво, дивный, удивить, др.-рус. дивъ («дикий»). Количество богов определить довольно сложно, одно и то же божество могло иметь несколько имён.

Перун и Дажьбог — считаются одними из самых главных славянских богов. Ряд авторов (например, Б. А. Рыбаков) считают, что Род мог выполнять роль верховного бога у славян.

Другие языческие представления о богах

Некоторые современные религии также являются политеистическими, признавая сразу несколько богов, например синтоизм.

Критика и скептицизм в отношении идеи Бога

Атеизм, материализм

Атеизм отрицает утверждения теизма о существовании каких-либо сверхъестественных сил или существ (в том числе богов, духов). Часто под атеизмом понимают отсутствие веры в существование сверхъестественного.

В атеизме нет единого мнения о процессе возникновения идеи бога. Согласно одной из точек зрения, понятие «бог» развивалось с развитием общества. На ранних этапах развития религии, понятия о едином Боге ещё не существовало (анимизм, тотемизм, фетишизм). Сама потребность в идее бога предположительно возникла под влиянием страха человека перед непонятными ему силами природы. Поэтому «бог» — субъективное отображение человеком реальности через призму страха перед неизвестным.

Главным аспектом материализма является утверждение о первичности материального перед нематериальным. Так как бог относится к нематериальным сущностям и из материальных сущностей никак не выводится, то обычно его существование отрицается, как и в случае атеизма. Так или иначе, если главная идея атеизма как раз и заключается в отрицании существования бога, то материализм — гораздо более широкая концепция.

На данный момент научное познание является основополагающим в развитых странах, поэтому особый интерес представляет мнение учёного сообщества по вопросу существования Бога, целесообразности веры в него. Ввиду ненаучности по критерию Поппера большинства религиозных теорий, в естественно-научных кругах преобладает точка зрения атеистов. Тем не менее, существуют попытки определить божественную сущность и рациональность веры с позиций научного метода, например, знаменитое пари Паскаля.

Агностицизм

Агностицизм подвергает сомнению истинность или возможность доказательства или опровержения существование Бога. Согласно одной из точек зрения, термин «агностик» также может быть использован для описания тех, кто полагает, что вопрос о существовании Бога может быть разрешён, но считает приводимые аргументы в пользу существования или несуществования Бога неубедительными и недостаточными, чтобы прийти на их основании к однозначному выводу.

Игностицизм

Игностицизм, или игтеизм — точка зрения на теологию, согласно которой проблема существования Бога считается неразрешимой, поскольку нет доказательств того, что теистическое существо, которое обсуждается теологами и философами, является умопостигаемым. Игностик придерживается мнения, что не может даже сказать, атеист он или теист до тех пор, пока не будет предложено адекватное определение теизма.

С игностицизмом практически совпадает и концепция теологического нонкогнитивизма, согласно которой религиозный язык, в частности слово «Бог», не несёт когнитивного смысла. С этим согласуются данные психологических экспериментов, показывающие, что далеко не все религиозные идеи, которые есть у людей, являются вполне осознанными, и на бессознательном уровне люди антропоморфизируют божество, наделяя его чисто человеческими особенностями восприятия, памяти, мышления, мотивации поступков, причём многие из этих воззрений не осознаются самими верующими и часто вступают в прямое противоречие с той верой, которую они исповедуют на сознательном уровне[66].

Теодор Дранж находит атеизм и агностицизм принимающими суждение «Бог существует» как осмысленное: атеисты оценивают его как «ложное или вероятно ложное», а агностики оставляют вопрос открытым пока решающее доказательство не будет представлено. Если принять определение Дранжа, игностики не являются ни атеистами ни агностиками, а различие между ними в упрощенном виде может быть выражено так:

- Атеист: «Я не верю, что бог существует»

- Агностик: «Я не знаю, существует бог или нет»

- Игностик: «Я не понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите „Бог существует/не существует“».

Другие представления

Рациональная теология

Одна из важнейших проблем теологии — определение границ и пределов познания Бога. С древнейших времён существует понимание, относящее представления о Боге к высшему разуму, не обязательно управляющему всеми мировыми процессами. В этом ряду стоят древнекитайское понятие о Дао, древнегреческое о Нусе.

В истории философии неоднократно предпринимались попытки доказать бытие Бога. В современных религиях, господствующей является точка зрения, что существование Бога является предметом веры, религи

Для чего нужна Библия — слово Бога

- Как Вы думаете, что есть Библия?

- Слово «библия» происходит от греческого слова «biblion», что означает «книга» или «письмо».

Факты

1. Библия — наиболее распространенная книга на протяжении всей истории человечества. По данным книги рекордов Гиннеса, изданной в 1988 году, за период с 1815 по 1975 год было напечатано 2 500 000 000 экземпляров Библии.

2. Сейчас Библию можно читать — частично или полностью — более чем на 2 100 языках мира. То есть Библия доступна 98 % населения нашей планеты.

3. Ни одна другая книга в истории не становилась объектом такого жестокого преследования, и даже ненависти. Со времен средневековья и вплоть до XX века Библию сжигали на кострах. И даже в наше время за чтение и распространение Библии людей штрафовали и сажали в тюрьму, а в прошлые века — часто пытали и казнили.

4. В написании различных книг Библии участвовало 55 мужчин, среди которых были цари, пастухи, рыбаки, государственные служащие, священники, по меньшей мере, один полководец и один врач. Но все эти люди утверждали, что записывают не свои мысли, а мысли Бога.

5. Библия дает ответы на такие вопросы, на которые может ответить только Бог.

6. Библия состоит из 66 книг, в них содержатся законы, пророчества, исторические факты, стихи, советы и многое другое. Первые 39 книг написали верные израильтяне преимущественно на древнееврейском языке за сотни лет до Христа. Эта часть называется Ветхий Завет. Остальные 27 книг писали христиане на греческом языке, и называется вторая часть — Новый Завет. Эти 66 книг написаны приблизительно в течение 1 600 лет.

7. С точки зрения современной науки, Библии не устарела.

- Круговорот воды в природе учёные открыли только в 19 веке (Иов 26:8. 36:26-29; Екклесиаст 1:7; Псалом 103:6-11).

- Вселенная имеет начало. Астрофизики обосновали это в 20 веке (Бытие 1:1).

- Земля покоится в пространстве (Иов 26:7).

- Луи Пастер открыл существование микробов в 1884 году (Левит 15:1-2, 31). Карантин (Левит гл. 13 и 14), утилизация отходов (Второзаконие гл. 23), в средние века половина населения Европы умерло от эпидемий из-за несоблюдения этих норм.

- Люди научились определять величину светил около 200 лет назад. Солнце и луна имеют разную величину (Бытие 1:16).

- Современная археология подтверждает Библейские события.

Откуда взялась Библия? (Ее смысл)

Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. (Евреям 1:1-2)

Библия — это записанное Слово Бога, Его послание людям. Через пророков — Ветхий завет, через Иисуса Христа — Новый Завет. (Слово «завет» означает «договор, соглашение между двумя сторонами».)

…зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. (2-е Петра 1:20-21)

- Бог использовал определенных людей, чтобы записать Библию.

- Библия содержит мысли Бога, а не людей. (Например, люди записывают что-либо при помощи авторучки. Бог — при помощи пророков.)

Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. (1-е Коринфянам 4:6)

- Библия — это единственное Слово Бога.

- Она закончена и совершенна (Откровения 22:18-19).

Зачем она нам? (Ее назначение)

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. (2-е Тимофею 3:16—17)

Чтобы мы могли познать истину, исправиться и знать, что от нас требуется для того, чтобы исполнить волю Бога.

Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. (Евреям 4:12—13)

- Чтобы отделить праведные чувства и помыслы от неправедных.

- Библия причиняет нам боль, удаляя грех, как хирург причиняет боль, скальпелем удаляя раковую опухоль.

Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. (1-е Тимофею 4:16)

Изучать слово Бога, чтобы спастись и помочь спастись другим.

Что нам с ней делать? (Ее применение)

Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую. Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин немало. (Деяния 17:10—12)

Пример для подражания: приняли всем сердцем и изучали Писание каждый день.

Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. (Иакова 1:22-25)

Изучая Библию, сначала нужно определить, о чем говорит отрывок, а затем — как его практически применить в своей жизни.

Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. (От Иоанна 8:31—32)

Не только верить, но и следовать учению Христа.

Начни изучать Библию каждый день!

Слово Бога — это… Что такое Слово Бога?

Слово Божие — I. СЛОВО В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ Первонач. значение евр. слова давар ( вещь и слово ) оборотная сторона , подоплека , т.е. смысл какой л. вещи, ее суть, то, что определяет ее внутр. характер. Слово давар означает не слово в грамматич. смысле, как часть… … Библейская энциклопедия Брокгауза

Слово из трёх букв — «Слово из трёх букв» эвфемизм, заменяющий в русской речи обсценное слово хуй. Эвфемизмы, основанные на числе букв в заменяемом слове, присутствуют во многих языках. Содержание 1 В русском языке 2 В английском языке … Википедия

слово — (3) 1. Высказывание; то, что сказано: Тогда великыи Святъславъ изрони злато слово слезами смѣшено, и рече: О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде! 26. Отъвѣщашя ему июдеи: „Мы законъ имаамъ и по закону нашему дължънъ есть умрѣти, яко сынъ божии творить … Словарь-справочник «Слово о полку Игореве»

Слово о полку Игореве — «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» лир. эпическая поэма, замечательный памятник художественной литературы древней Руси (XIIв.). «С. о п. И.» было открыто в составе рукописного сборника, найденного в Ярославском Спасском монастыре А.И.Мусиным Пушкиным в 1795 … Литературная энциклопедия

Слово — Выражение Слово Божие нередко употребляется в Библии, когда речь идет о Божием откровении. Как мы можем узнать друг о друге через нашу речь, так и Бог дает познание о Себе через Свои слова и дела. Слово Господне выражение, часто встречающеея в… … Подробный словарь библейских имен

Слово, Бог Слово — «Логос». Это слово в Священном Писании означает второе Лицо Святой Троицы – Бога Сына, бывшего от века с Отцом и воплотившегося в человека для нашего спасения. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Евангелие от Иоанна,… … Православная энциклопедия

Слово — одно из имен, которым Иоанн называет Иисуса Христа. «В начале было Слово, и Слово было у Бога и Слово было Бог… и Слово стало плотью» (Иоан. 1:1,14). В 1 Иоан. он называет Его «Словом жизни» и в Отк. 19:13 «Словом Божиим». В 1. главе книги… … Словарь библейских имен

Слово — (ст.слав. – звук, зов) – называние понятия, позволяющее сосредотачивать сознание человека на соответствующем предмете, явлении. Слово обладает своим бытием, ибо вбирает в себя и человеческое внутреннее «я» говорящего. Исчезнувшие тысячелетия… … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

Слово, Бог-Слово — (Иоан.1:1 ,14, 1Иоан.1:1 и др. ). Слово Логос в указанных местах означает второе лицо св. Троицы Сына Божия, как Вечное и Ипостасное Слово Божие, от вечности бывшее со Отцом и потом воплотившееся для нас человеков и для нашего спасения. В начале… … Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

Слово о Полку Игореве — единственный в своем роде драгоценный памятник древнейшей русской поэзии, как художественной, так и народной. Оно до сих пор остается не вполне разъясненным со стороны происхождения и текста. Это небольшая историческая поэма, записанная или… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Слова Бога » Библиотека soteria.ru

9. Примирение

Глагол «примирять» (в греческом языке ему соответствуют два глагола) и существительное «примирение» не очень часто употребляются в Новом Завете. Для описания отношений между человеком и Богом их использует только Павел и делает это в пяти случаях (Рим. 5:10-11; 11:15; 2 Кор. 5:18-20; Еф. 2:14-17; Кол. 1:19-22). Однако эти слова являются ключевыми в библейском богословии. Потому без преувеличения можно сказать, что для Павла примирение — это вся суть Евангелия. Благодаря апостолу слово «примирение» стало, по сути, техническим богословским понятием, описывающим и интерпретирующим еще одно главное в христианстве понятие — спасение, которое Бог совершил через крест Господа Иисуса Христа. И поэтому Павел называет Евангелие «словом примирения», а его проповедь — «служением примирения». Всю его суть он передает одной фразой: «Бог в Иисусе Христе примирил нас с Собою». А из этого следует призыв к грешникам: «Примиритесь с Богом». Отклик веры на Евангелие означает, что «мы ныне получили примирение» (см. 2 Кор. 5:18-20; Рим. 5:11). Очевидно, что для Павла примирение — это сердце Евангелия. Новый Завет разными словами описывает спасающее служение Христа: это и искупление, и оправдание, но «примирение» — самое емкое и выразительное

Значение примирения

Что такое примирение? Греческий корень, от которого происходят слова «примирение» и «примирять», означает «изменение», «обмен». Обычно, как в Библии, так и в светских произведениях слова с этим корнем употребляются для того, чтобы описать изменения в отношениях, переход от противостояния к миру, от вражды к дружбе. Примирить — значит вновь сделать друзьями тех, кто был в ссоре друг с другом, заменить отчужденность, враждебность и противоборство на благосклонность, доброжелательность и мир, то есть изменить отношение людей друг к другу и перевести их взаимоотношения на совершенно новую основу.

Инициативу по примирению может взять на себя третья сторона, которая не участвует в споре, или непосредственно одна из противостоящих сторон — тот, кто обидел, или тот, кого обидели. Дважды в Новом Завете написано о примирении людей, и в обоих случаях человек, чьи действия нарушили мир (брат, согрешивший против своего ближнего-верующего, Мтф. 5:24, и женщина, оставившая своего мужа, 1 Кор. 7:11), должен сделать все необходимое для восстановления отношений. Но все же исход переговоров о мире зависит от пострадавшего. «Примирись со мной», — пишет в египетском папирусе первого века сын, сбежавший от своей матери. Он просит ее простить его и принять снова. В подобной ситуации обидчик может лишь признать свой проступок, предложить возместить нанесенный ущерб и просить о прощении. После этого он должен, смирившись, ждать решения пострадавшей стороны, которая вправе принять или отвергнуть предложение о примирении. Только тогда, когда пострадавшая сторона дает положительный ответ и соглашается забыть о том, что было в прошлом, можно сказать, что виновный примирился с тем, против кого он согрешил.

Но примирение между Богом и человеком происходит совершенно иначе. Теперь уже Бог, являющийся пострадавшей стороной, берет инициативу в Свои руки. «…Бог во Христе примирил с Собою мир…» (2 Кор. 5:19). Восстановление отношений, нарушенных грехом человека, — дело Бога. Вы не найдете в Библии ни одного места, где бы говорилось о том, что человек примиряется с Богом или сам примиряет Бога с собой. Примиритель — Бог. Поэтому когда апостол Павел во Втором послании к Коринфянам 5:20 призывает читателей примириться с Богом, он не имеет в виду, что они должны как-то исправить свои прошлые грехи в надежде, что это заставит Бога проявить к ним благосклонность, а говорит о том, что они должны с благодарностью и в смирении принять верой то примирение, которое Бог уже предлагает им во Христе.

Вражда и гнев

Примирение подразумевает, что отношения, по крайней мере, с одной стороны были нарушены. Когда же мы говорим о Боге и грешниках, то, очевидно, что и грешники враждебно относятся к Богу, и Бог враждебно относится к грешникам. С одной стороны, те, кого Бог примирил с Собою, были «некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам» (Кол. 1:21). По словам Библии, в таком состоянии находится каждый потомок Адама. «…плотские помышления суть вражда против Бога…» (Рим. 8:7). Грешный человек противостоит Богу и всему Божьему. Он по природе своей не слушает Бога, не верит Его Евангелию, не желает служить Ему и не принимает ограничений Его закона. Если бы грешник мог свергнуть Бога, отменить Его законы и не допустить суда, он бы обязательно сделал это. Люди рождаются бунтовщиками против своего Создателя. Человек в грехе — это закоренелый враг Бога.

С другой стороны, Бог также враждует с грешниками. Это часто отрицают, но Библия однозначно заявляет, что так оно и есть. Мы примирились с Богом смертью Иисуса Христа, «будучи врагами», говорит Павел в Послании к Римлянам 5:10. Комментаторы всех богословских школ согласны, что «враг» здесь означает «объект божественной враждебности» — такого понимания требует контекст отрывка. Один из комментаторов считает, что «слово “враги” не просто описывает моральный облик людей, но указывает на то, что Бог относится к ним с немилостью. Вражда — это не только противостояние грешника Богу, но еще и противостояние Бога грешнику». Павел говорит, что все мы «были по природе чадами гнева» (Еф. 2:3), а Бог пообещал отомстить всем нарушителям Его законов.

Джеймс Орр хорошо определил, что в Библии означает гнев Божий: гнев — «это могучее проявление божественной природы (вызванное дерзким и самонадеянным преступлением), которое выражается в противодействии божественной святости этому преступлению в виде наказания или уничтожения преступника. Такая «ревность» Божия направлена на защиту Его святости и чести, Его праведности и любви, которые постоянно попираются восстающим и сознательно неподчиняющимся творением». Божий гнев не является грехом. Это не тусклое мерцание, а яркое пламя; не признак несдержанного характера, а проявление праведности справедливого Судьи всей земли. По словам Павла, Бог враждебно относится ко всем грешникам. В Послании к Римлянам апостол в первую очередь говорит о том, что «открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков» (Рим. 1:18). Добрая весть о благодати появилась на фоне страшной вести о суде. В Новом Завете о Божьей примиряющей милости говорится после того, как было сказано о Его гневе. Люди противостоят Богу в своих грехах, Бог противостоит людям в Своей святости. Тот, кто живет под властью греха, живет также под гневом Божьим. Действо Евангелия примирения разворачивается на фоне черных декораций естественных взаимоотношений человека и его Творца.

Как происходит примирение

Примирить — значит установить мир. Как мы знаем, мир был установлен «кровию креста» Христа (Кол. 1:20). «…будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его…» (Рим. 5:10). Как это понять? Мы не можем здесь полностью разобрать учение Павла об искуплении, но все же обратим внимание на три момента, которые логично вытекают из приведенных выше стихов:

1. Примирение было совершено через кровь Христа (Кол. 1:20). Это наводит нас на мысль о жертве, которую, как свидетельствует Ветхий Завет, надо было принести, чтобы загладить вину.

2. Павел, размышляя о примирении, приходит к выводу, что мир между Богом и людьми стал возможен благодаря пролитию крови Христа (Кол. 1:20), после чего враждебность между людьми и Богом исчезла (Рим. 5:10; Еф. 2:16), и люди навечно избавились от божественного гнева (Рим. 5:9-10). Это наводит нас на мысль об умилостивлении от Божьего гнева. (Умилостивление — это просто богословский термин, которым пользуются для обозначения примиряющего действия креста, как то было описано выше.)

3. Павел говорит, что Бог примирил с Собою мир, совершив законный обмен: «…не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Павел только что объяснил, что суть примирения заключается в том, что преступникам не вменяются их преступления, а здесь он показывает, что преступникам их грехи не вменены, потому что они вменены Христу, который в полной мере понес на Себе гнев Божий за них. В Послании к Галатам Павел говорит: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (Гал. 3:13). Мы не несем своих грехов только потому, что Христос понес их вместо нас. Это наводит нас на мысль о замещении.

Таким образом, примирение стало возможным благодаря заместительной, умилостивительной жертве безгрешного Сына Божьего. Спасение стоило очень дорого, и такая высокая цена была заплачена за врагов Божьих. «Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых… Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:6,8). Бог удовлетворил Свой праведный гнев на нас, послав в тьму голгофскую Своего Сына искупить наши грехи. И это показывает, насколько велика милость Божья к нам и что значит «Бог есть любовь» (см. 1 Ин. 4:8-10).

Как принять примирение

Смерть Христа сделала возможным примирение, которое, однако, не является реальностью для человека, пока он его не примет. И принимается оно верой, а не делами и не попыткой заработать его, а также не теоретическими рассуждениями об искуплении, а принятием живого Спасителя. Павел пишет: «Бог во Христе примирил с Собою мир», поэтому «примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:19-20). «Примириться с Богом» означает «получить примирение» (ср. Рим. 5:11), это значит «получить Примирителя, который приносит примирение». Нельзя отделить дар Христа от самого Христа. «Живой Христос, примиряющий Своей смертью, — вот главная тема апостольских проповедей, — пишет Джеймс Дени. — Если человек, осознающий свой грех, понимает, что Христос сделал на кресте, тогда он может сделать только одно — предаться удаляющей грех любви, которая взывает к человеку во Христе, предаться полностью, без всяких условий и навсегда. Именно в этом смысл новозаветного понятия «вера»». Верой человек и принимает, и отдает одновременно: он принимает Божьи обещания, Божьего Сына и Божье спасение, а отдает всего себя на служение Богу. Он принимает Господа как Спасителя и отдает себя Спасителю как Господу. Когда грешники принимают примирение, то обретают мир с Богом.

Так окончательно решается проблема отношений Бога и человека. Примирение — это конец вражды, установление мира и дружеских отношений между ранее враждовавшими. Бог и люди были врагами, потому что люди грешили, но Бог через крест Христа исправил существовавшее положение дел и установил мир с грешными людьми. Перед Христом на Голгофе стояла задача совершить примирение, и Он выполнил ее. Благодаря искуплению Христа Бог ныне предлагает всем грешникам принять примирение и таким образом примириться с Собой. А верующие радуются во Христе тому, что они на самом деле примирились с Богом, и примирение это совершенное и окончательное. Новая жизнь, которую приносит примирение, когда вы знаете, что Бог — ваш Отец, Иисус Христос, примиритель, — ваш друг, а вы — полностью и даром прощены, и радостна, и бесконечна. Примирение — это сердце Евангелия, оно всегда должно быть венцом христианской хвалы.

Главу Христа склонило бремя,

Мой грех возложен на Него!

Он стал подобен мне на время,

Чтоб заплатить Собой за зло!

Вот, я свободен! Груза нет,

Ведь кровь уж пролита за грех!

Смерть и проклятье — мой удел,

Но чашу ту испил Христос,

Он осушил ее предел,

Пустою мне назад принес.

Любовь Его тот яд испила,

Назад же мед мне возвратила.

Отец-Судья Свой жезл поднял,

Весь гнев обрушил на Христа.

Сам Бог Мессию поражал,

За грех удары нанося.

Ты Свою кровь, Господь, пролил,

Меня ей чудно исцелил.

Господь, Ты умер за меня,

А я погреб себя в Тебе,

Но Ты воскрес, и, жизнь даря,

Меня воссоздал в полноте.

Ты очищаешь, убеляешь

И славу Бога обещаешь!

Бог различными путями приводит нас к общению с Собой, поэтому ошибочно думать, что путь к Богу у всех людей одинаков. Представление, будто при обращении все должны переживать одно и то же, приводит к ненужному и безосновательному беспокойству. Все мы разные, у всех у нас разное отношение к жизни, и Бог работает с каждым из нас в отдельности. Ричард Бакстер сказал, что «Бог по-разному разбивает сердца людей». Но несмотря на это, все дороги к Христу сходятся в одном месте: все люди, прежде чем обратиться к Нему, осознают, что не могут общаться с Богом, но могут надеяться на примирение, которое сделал возможным Сам Христос. Разные люди выражают эту мысль не одними и теми же словами, не все их слова полностью соответствуют Библии, но все они хотят сказать, что нуждаются в новых взаимоотношениях с Богом, верят, что Христос может им в этом помочь, и возлагают все свое упование на Него, воскресшего Господа. Жить по-христиански — значит жить, познавая Бога. И такая жизнь, по словам Павла, начинается с принятия примирения. Она начинается с этого и только с этого.

Бог Слово — это… Что такое Бог Слово?

бог-слово — бог слово, бога слова … Орфографический словарь-справочник

Слово, Бог-Слово — (Иоан.1:1 ,14, 1Иоан.1:1 и др. ). Слово Логос в указанных местах означает второе лицо св. Троицы Сына Божия, как Вечное и Ипостасное Слово Божие, от вечности бывшее со Отцом и потом воплотившееся для нас человеков и для нашего спасения. В начале… … Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

Слово, Бог Слово — «Логос». Это слово в Священном Писании означает второе Лицо Святой Троицы – Бога Сына, бывшего от века с Отцом и воплотившегося в человека для нашего спасения. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Евангелие от Иоанна,… … Православная энциклопедия

Слово Бог Слово — (ό Λόγος; Иоан. 1, 1. 14. 1 Иоан. 1, 1. 5, 7. Лук. 1, 2. Апок. 19, 13.) Слово Логос , в указанных здесь местах, означает второе Лице св. Троицы, Сына Божия, как вечное Ипостасное Слово Божие, от вечности бывшее со Отцом и воплотившееся… … Полный православный богословский энциклопедический словарь

Бог — Библия повествует о деяниях Божьих прошлых, настоящих и будущих. На ее страницах Бог предстает как Творец и Владыка Вселенной, как Повелитель и страждущий Спаситель. I. ТВОРЕЦ И ВЛАДЫКА А. Бог сотворил небо и землю (Быт 1:1) и все, что на них… … Библейская энциклопедия Брокгауза

Слово — (ст.слав. – звук, зов) – называние понятия, позволяющее сосредотачивать сознание человека на соответствующем предмете, явлении. Слово обладает своим бытием, ибо вбирает в себя и человеческое внутреннее «я» говорящего. Исчезнувшие тысячелетия… … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

Бог как иллюзия — The God Delusion … Википедия

БОГ — Если Бог за вас, кто против вас? Апостол Павел Послание к римлянам, 8, 31 Бог есть, но я в него не верю. Осип Брик Верить в Бога невозможно, не верить в него абсурдно. Вольтер Многие верят в Бога, но немногим верит Бог. Мартти Ларни… … Сводная энциклопедия афоризмов

БОГ — [бох], бога, муж. По религиозным верованиям верховное существо, стоящее будто бы над миром или управляющее им. Идеей бога пользуются господствующие классы, как орудием угнетения трудящихся масс. «Бог есть (исторически и житейски) прежде всего… … Толковый словарь Ушакова

БОГ — благословил кого чем. Народн. У кого л. всё благополучно складывается в какой то области, сфере жизни. ДП, 36. Бог [в, на] помочь (помощь)! кому. Разг. Устар.; Башк., Пск. Приветствие работающим, пожелание успеха в работе. ФСРЯ, 39; СРГБ 1, 47,… … Большой словарь русских поговорок

БОГ — это… Что такое БОГ?

1. В религии: верховное всемогущее существо, управляющее миром или (при многобожии) одно из таких существ. Вера в бога. Языческие боги. Б. войны (у древних римлян: Марс). Возносить молитвы богу (богам). Принести жертву богу (богам). Красив как молодой б. Не боги горшки обжигают (посл. в знач.: можно справиться, это по силам). 2. (Б прописное). В христианстве: триединое божество, творец и всеобщее мировое начало Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Б. един в трёх лицах. Без Бога ни до порога (стар. посл. в знач.: Бог помогает во всём). • От бога (высок.) в знач. определения: одарённый талантом. Пианист от бога. Богом рождённый (высок.) то же, что от бога. Богом рождённый поэт. Бог даёт день, Бог даёт и пищу афоризм в знач.: нужно спокойно и уверенно жить сегодняшним днём.Как перед Богом (сказать, ответить) ничего не утаивая.

Все под Богом ходим (разг.) никто не знает, что может с ним случиться. Сам Бог велел (разг.) совершенно необходимо. На Бога надейся, а сам не плошай посл. в знач.: во всём нужно рассчитывать на самого себя. Человек предполагает, а Бог располагает посл. о том, что не всегда бывает так, как задумано. Ни богу свечка, ни чёрту кочерга посл. о чём-н. никчёмном: так себе, ни то, ни сё. Бог знает (ведает) кто (что, какой, как, где, куда, откуда, сколько, когда, зачем, почему, отчего) (разг.) и Бог весть кто (что, какой, как, где, куда, откуда, сколько, когда, зачем, почему, отчего) (разг.) неизвестно, нельзя сказать ничего определённого. Бог знает (ведает), что он за человек. Приехал бог весть откуда. Не бог весть кто или какой (разг.) и Не бог знает кто (что) или какой (разг.) не очень хороший, посредственный, так себе, не ахти. Здоровье не бог весть какое. Не бог весть как (где, куда, откуда, когда, сколько) (разг.) и Не бог знает как (где, куда, откуда, когда, сколько) (разг.) не очень хорошо, средне (не очень далеко, не издалека, не очень давно, немного). Не бог весть как умен. Не бог весть где живёт (недалеко). Не бог знает сколько стоит (недорого). Дай Бог каждому (разг.) о чем-н. хорошем, желательном. Здоровье у него дай Бог каждому. Дай бог (разг.) то же, что дай бог каждому. Дай бог вам счастья! (говорится также в знак благодарности). Дай бог память (памяти) (прост.) говорится в знач.: не помню, стараюсь припомнить. Когда же это было, дай бог память? Дай бог памяти, где я его видел? До Бога высоко, до царя далёко посл. о том, что простому человеку трудно найти правду, справедливость. Не дай (не приведи) бог (боже) (разг.) 1) выражение нежелательности, недопустимости, беспокойства по поводу осуществления чего-н. Не дай бог заболеть! Не приведи бог заблудиться!; 2) выражение крайней степени проявления чего-н. нежелательного, а также вообще о ком-чём-н. очень плохом. Так рассердился, что не приведи (не дай) бог! Мороз не приведи бог! Бог даст (разг.) выражение надежды на что-н. желательное. Бог даст всё уладится. Как бог даст (разг.) как придётся, как получится. Скоро вернёшься? Как бог даст. Чем бог послал (обойтись, угостить, перекусить) (разг.) тем, что есть, что найдётся. Как бог на душу положит (разг.) небрежно, кое-как. Работает как бог на душу положит. Истинный бог (вот тебе/ вам бог) (устар. и прост.) клятвенное уверение, истинный крест. (Да) убей (побей, накажи, разрази) (меня) Бог (прост.) 1) клятвенное уверение, разрази меня гром. Да убей меня бог не вру; 2) трудно, совершенно невозможно (понять, поверить, представить). Убей бог, не пойму, что происходит. Ради бога (разг.) пожалуйста, очень прошу, ради всего святого. Замолчи ты ради бога! Помогите ради бога! С богом (устар. и разг.) пожелание успешного начала. Ну, за работу, с богом! Поезжайте, с богом. Бог с тобой (с вами) (устар.) 1) пожелание хорошего, обычно при напутствии. Будьте счастливы, бог с вами; 2) выражение недоумения, осуждения, протеста. Опомнись, остановись, бог с тобой. Бог с тобой (с вами, с ним, с нею, с ними) (устар.) выражение безразличия или уступки. Не нужны мне эти деньги, бог с ними со всеми. Помилуй Бог (устар. разг.) выражение несогласия, удивления. Я этого не говорил, помилуй Бог! Помилуй Бог, куда мы заехали! Бог (боже) ты мой! (устар. и разг.) выражение удивления, недоумения, радости. Опять ссорятся, бог (боже) ты мой! Бог (боже) ты мой, что же я могу сделать?! Боже мой, как хорошо, что ты приехал! Бог (в) помощь (помочь)! (устар. обл.) пожелание успеха работающему. Благодари Бога (разг.) будь благодарен судьбе. Благодари Бога, что жив остался. Давай бог ноги (прост.) о том, кто пустился быстро бежать. Мальчишка от сторожа давай бог ноги. Упаси (избави, сохрани) (тебя) бог (боже) (разг.) то же, что не дай бог (в 1 знач.). Побойся (побойтесь) бога! (разг.) имей(-те) совесть, постыди(-те)-сь. Слава Богу (разг.) 1) вводн., выражает удовлетворение. Слава Богу, все в порядке; 2) благополучно, хорошо. В семье всё слава Богу. Опять не слава Богу (опять что-то не так, неблагополучно). Ну его (её, тебя, их и т. д.) к богу (прост.) выражение пренебрежения, нежелания иметь дело с кем-н. | уменьш. боженька, -и, муж. (ко 2 знач.; обычно в обращении к Богу как к тому, кто добр и милостив). | жен. богиня, -и (к 1 знач., при многобожии). Б. плодородия. Б. красоты. | прил. божий, -ья, -ье (к 1 и 2 знач.), богов, -а, -о (к 1 и 2 знач.) и (устар.) божеский, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). Божий суд. Божий посланец (ангел). Божий человек (странник-богомолец, нищий, юродивый). С божьей помощью (при благоприятных обстоятельствах; разг.). Божеская милость. Кесарю кесарево, а богу богово (посл. о разумном распределении власти, сфер влияния).• Божья коровка небольшой летающий жучок яркой окраски (с чёрными пятнышками на красных или жёлтых надкрыльях).

Божьей милостью то же, что от бога. Учитель божьей милостью.

Свет божий (белый) (разг.) в нек-рых сочетаниях: то же, что мир 1 (в 3 знач.). Свету божьему не рад. Явиться на свет божий (родиться).Искра божья в ком или у кого о таланте, одарённости. В ребёнке есть искра божья.

Сделай(те) (яви(те) божескую милость (устар.) пожалуйста, очень прошу. Наказание божеское (разг.) о ком-чём-н. трудном, тяжёлом, неприятном. Не ребёнок, а наказание божеское.Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.

Происхождение слова бог

Россия (или иначе – Русь, Рось, Рассея) – это рассеившийся (расселившийся) народ, который совершил великий исход из северных земель, где проживал до наступления ледника. Но как называлась эта территория? Она называлась “Тырь“, или иначе “Тыра”, с ударением на “ы”. Европейцы до недавнего времени называли ее “тартария” (тырь-тырия). Тем не менее, в латинском языке мы до сих пор порою называем Землю (всю известную территорию) – Terra (Терра). То есть Тырь. А слово “территория” наверняка имеет происхождение от слова “тырь-тыра, тер-тера, тор-тора” (варианты звучания).

“Тырь” – это слово означало местность, которая что-то «несла» собой или ее кто-то «нес», где можно было собирать плоды, добывать рыбу и дичь, запасаться древесиной, то есть “тырить” — «нести — подносить» различные блага. Отсюда же предположительно слово “дерево” означает “тырево”, то есть, то, что «несет» плоды. И населяли Тырь люди, которых называли “тыраками”, или иначе говоря, “дураками”, так как изначально у этого слова не было негативной окраски, как не было ее у современных слов “деревеньщина” и “колхозник”. Русь, во времена великого исхода с Тыри, концентрировала на периферии весь свет цивилизации того времени. А те, кто оставался жить в Тыри, про тех говорили, что они живут “в дыре” (в тыре). Глухое звучание согласных звуков свойственно русскому языку древности. Мужчина – “тырак” (мутировавшее в современное “дурак”), женщина – “тырка” (“дырка”), “тырачка” (“дурочка”). Да, смешно, но, согласитесь, что логично, хоть и забавно по современному.

Алатырь, бел-горюч камень, по-современному “алтарь”, место, где приносят в жертву натыренное. Традиция приносить в жертву “тырь” (то есть, как правило еду, но не только, это могут быть и другие блага, как, например, вещи и, даже, живые люди) произошла от древней традиции хоронить усопших соплеменников, оставляя их голову торчащей из земли, чтобы потом ритуально “кормить” ее (голова Святогора – руск. нар. сказки). После того, как голова от ветхости отваливалась от туловища, на ее место ставили камень и “кормили” потом его. Это и была первая форма алтаря. Богатые родственники усопшего водружали большой камень, а кто победнее – поменьше. На большой камень складывали “тырь” (тар-дар, возможно оттуда произошло слово “дар”), и обложив его хвойными ветками (елью), поджигали. Так потомки “кормили” своего почитаемого предка. В дальнейшем предки становились предметом божественного поклонения со стороны потомков. Так возникло родноверие.

Теперь главное — что означает слово “бог” и откуда оно взялось? Бог, в своем исконном значении означал предка, которому поклонялись (см. выше “алатырь, бел-горюч камень”). Как известно, в древнем русском языке было характерно приглушенное звучание согласных звуков. А что произойдет, если приглушить согласные в этом слове. Вышло “пох”. Весьма схоже по звучанию со словом “пах” (“пах” – у мужчин, “пахва” у женщин (“пихва” – современное укр. слово, часть тела, куда “пихают”), которое в свою очередь связано с продолжением рода, плодородием (пахать) и раскрывает, что, собственно, может изначально означать слово бог-пох.

Бог – это предок, давший начало роду (людскому племени) и которому поклоняются его потомки, выражая таким образом ему свои чаяния на защиту от невзгод и напастей. Люди стремились стать богами, добывая себе славу, которая стала бы основанием для поклонения им потомков. В ходу было совершение “подвигов”, как неких достижений, обязательных для покрытия себя славой героя. Герой, это латинизм, произошедший от не точной транскриптизации в латинском языке звука “я”. Его однажды записали как “he” и потому произносили потом как “хе” (похожая метаморфоза в имени “ольга-хельга”).

Таким образом, “герой”, это “херой”, т.е. в изначальном звучании – “ярой” (“какой?” – им. прилагательное), или, что точнее и понятней современному русскому языку, слово “ярый” (арий). Право называться “ярым”, то есть “героем” (арием), нужно было заслужить. От того и необходимы были “подвиги”. Подвиг, скорее всего связан со словом “подвизаться” (на поступок). Иными словами, объявляешь, что совершишь нечто (например, что завалишь медведя одной рогатиной), то есть “подвизаешься”, и совершаешь “подвиг” – то, собственно, на что и “подвизался”.

В современном понимании, связь между понятиями “подвиг” и “подвизаться” утеряна и подвиг может быть спонтанным, как и геройство. Культ предков свойственен всему человечеству. Современное поклонение могилам предков и близких родственников, а также великим заслуженным личностям (своеобразным “героям”, в нашем понимании), это и есть остаток этого культа, который когда-то был основополагающим религиозным фундаментом у наших предков, творившим таким образом своих богов. Возложение поминальной еды (конфетки на могилку, или стакан водки с бутербродом), а также возложение венков и цветов – все это тоже остаток древнего обычая “ритуального кормления” торчащей из земли головы. Пойдете на кладбище, вспомните это и задайтесь вопросом, действительно ли это так.

Монотеизм, к коим относится иудаизм (предтеча христианства и ислама), это относительно гораздо более древнего родноверия не более, чем новодел. Монотеизм возник от религии фараона Эхнатона, ввёвшего культ поклонения Солнцу. От песней Эхнатона было много заимствовано в Ветхий Завет, а он, в свою очередь, лег в основу иудаизма, ислама и христианства. Монотеизм разрушил культ предков в его эзотерическом смысле и буквально “поставил крест” на родноверии, в котором поклонялись многим богам-предкам. Вместо этого был предложен лишь один бог, который “создал” первого человека, а от него уже начали вести род всего рода людского.

С точки зрения значимости, это давало некие преференции и политические выгоды тому народу, который провозгласил себя первейшим потомком первого человека, а стало быть, более значимым в плане более древнего своего происхождения. Я говорю о “племени авраамовом”, то есть евреях-иудеях. К тому же, они провозгласили себя “любимым” народом своего бога, обеспечив таким образом, себе некоторое преимущество перед другими народами.

Согласитесь, у первых иудеев был явный мотив ввести монотеизм по собственноручно написанной книге, где лучшие “кусочки” доставались именно им.

Современное понятие бога искажает его исконный смысл. Бог современности, это некий “абсолют”, некий “сверх-разум”, некая “мистерия” и непостижимая “сверх-энергия”. Однако, наши предки знали, что бог – это их многоуважаемый предок, вполне себе реальная личность, жившая во плоти, то есть просто выдающийся человек, “герой”, который, по их верованию, непостижимым образом существует после смерти и помогает своим потомкам из потустороннего мира. А современное перевирание смысла этого слова, это очередной новодел современной христианской эпохи.

Для сведения, родноверие – этот термин используется в качестве названия религии наших древних предков, а не в качестве современного “родноверия”, пытающегося быть похожим на старую веру предков. Под словом «БОГ» я имею в виду саму Первопричину, которая все создала, которую мы в себе содержим и участвуем в процессе создания всего сущего, Первопричину, с которой мы общаемся через чувство и состояние Любви. Из этого чувства рождается всё, состоящее из Сил Природы Естества проявленной в плотноматериальных объектах и не проявленной, и существующей на тонкополевом уровне. Общее поле Вселенского Разума, Сила Жизненности, объемлящая все живые и не живые вещественные и полевые системы, сотворившая Миры, Энергии, Пространство и Время, Вечность и Без-конечность, проЯвляющейся в каждом субъекте или объекте, имеющем одухотворяющее начало, Зерно, Зародыш Изначальной Силы Энергии-Информации-Первопричины-Эфира.

Полагаю, что каждый понял в меру своего миро-восприятия и миро-воззрения, относительно своей парадигмы мышления… Это понятие у всех меняется со временем познания себя и окружающего пространства и не может быть описано любыми словами, сколько бы их не писалось, это внутреннее состояние…

Николай Булгаков