Мне нравится, что Вы больны не мной… — Цветаева. Полный текст стихотворения — Мне нравится, что Вы больны не мной…

Литература

Каталог стихотворений

Марина Цветаева — стихи

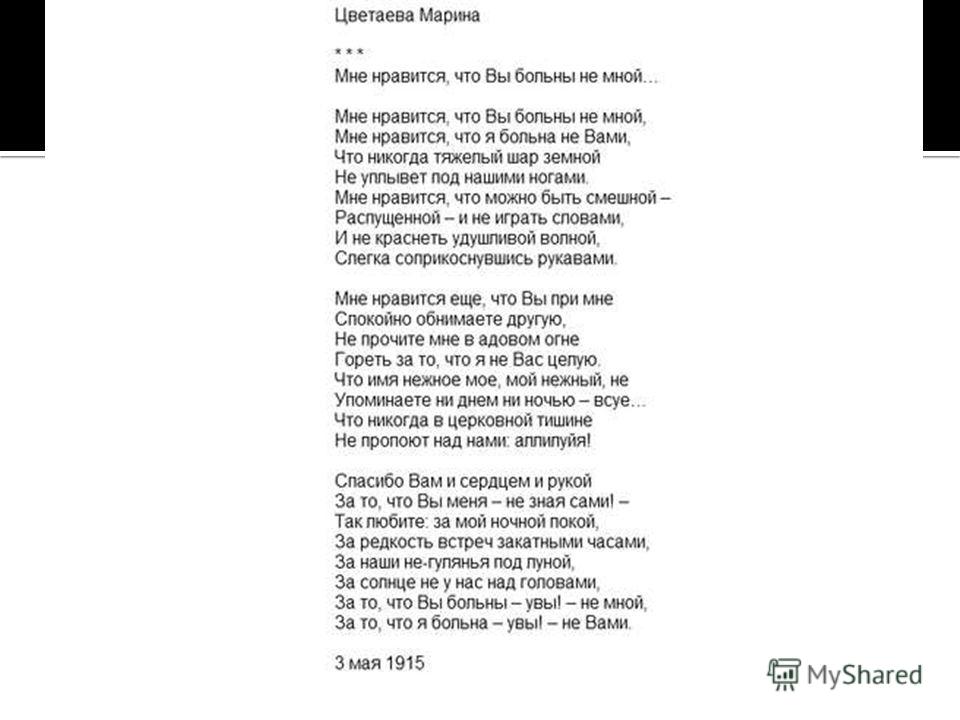

Марина Цветаева

Мне нравится, что Вы больны не мной…

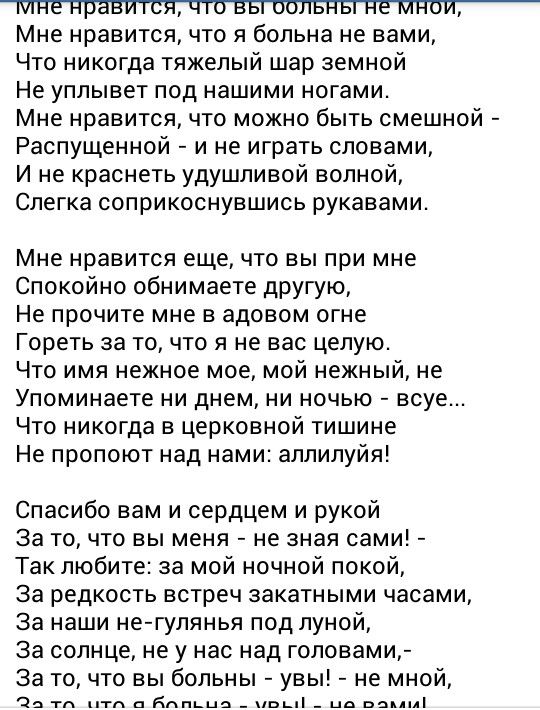

Мне нравится, что Вы больны не мной,

Мне нравится, что я больна не Вами,

Что никогда тяжелый шар земной

Не уплывет под нашими ногами.

Мне нравится, что можно быть смешной —

Распущенной — и не играть словами,

И не краснеть удушливой волной,

Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне

Спокойно обнимаете другую,

Не прочите мне в адовом огне

Гореть за то, что я не Вас целую.

Что имя нежное мое, мой нежный, не

Упоминаете ни днем ни ночью — всуе…

Что никогда в церковной тишине

Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой

За то, что Вы меня — не зная сами! —

Так любите: за мой ночной покой,

За редкость встреч закатными часами,

За наши не-гулянья под луной,

За солнце не у нас над головами,

За то, что Вы больны — увы! — не мной,

За то, что я больна — увы! — не Вами.

1915 г.

О любви

Длинные

Серебряный век

Стихи Цветаевой Марины Ивановны – О любви

Стихи Цветаевой Марины Ивановны – Длинные

Стихи Цветаевой Марины Ивановны – Серебряный век

Другие стихи этого автора

Так

Почему ты плачешь? — Так. —

Плакать так смешно и глупо.

Для детей

Они и мы

Героини испанских преданий

Умирали, любя,

О любви

Так будет

Словно тихий ребенок, обласканный тьмой,

С бесконечным томленьем в блуждающем взоре,

О жизни

Вот

Вот: слышится — а слов не слышу,

Вот: близится — и тьмится вдруг…

Серебряный век

Моим стихам, написанным так рано…

Моим стихам, написанным так рано,

Что и не знала я, что я — поэт,

Серебряный век

Вчера ещё в глаза глядел

Вчера ещё в глаза глядел,

А нынче — всё косится в сторону!

О любви

Как читать

Публикация

Как читать «Преступление и наказание» Достоевского

Рассказываем о масштабном психологическом исследовании русского классика

Публикация

Как читать «Белую гвардию» Булгакова

Литературная традиция, христианские образы и размышления о конце света

Публикация

Как читать «Очарованного странника» Лескова

Почему Иван Флягин оказывается праведником, несмотря на далеко не безгрешную жизнь

Публикация

Как читать поэзию: основы стихосложения для начинающих

Что такое ритм, как отличить ямб от хорея и могут ли стихи быть без рифмы

Публикация

Как читать «Лето Господне» Шмелева

Почему в произведении о детстве важную роль играют религиозные образы

Публикация

Как читать «Двенадцать» Блока

На какие детали нужно обратить внимание, чтобы не упустить скрытые смыслы в поэме

Публикация

Как читать «Темные аллеи» Бунина

На что обратить внимание, чтобы понять знаменитый рассказ Ивана Бунина

Публикация

Как читать «Гранатовый браслет» Куприна

Что должен знать современный читатель, чтобы по-настоящему понять трагедию влюбленного чиновника

Публикация

Как читать «Доктора Живаго» Пастернака

Рассказываем о ключевых темах, образах и конфликтах романа Пастернака

Публикация

Как читать Набокова

Родина, шахматы, бабочки и цвет в его романах

«Культура. РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России. Мы рассказываем об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых современных интернет-форматах.

РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России. Мы рассказываем об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых современных интернет-форматах.

- О проекте

- Открытые данные

© 2013–2022, Минкультуры России. Все права защищены

Контакты

- E-mail: [email protected]

- Нашли опечатку? Ctrl+Enter

Материалы

При цитировании и копировании материалов с портала активная гиперссылка обязательна

Читать онлайн «Мне нравится, что Вы больны не мной…», Марина Цветаева – ЛитРес

© ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *

Душа и имя

Пока огнями смеется бал,

Душа не уснет в покое.

Но имя Бог мне иное дал:

Морское оно, морское!

В круженье вальса, под нежный вздох

Забыть не могу тоски я.

Мечты иные мне подал Бог:

Морские они, морские!

Поет огнями манящий зал,

Поет и зовет, сверкая.

Но душу Бог мне иную дал:

Морская она, морская!

Молитва

Христос и Бог! Я жажду чуда

Теперь, сейчас, в начале дня!

О, дай мне умереть, покуда

Вся жизнь как книга для меня.

Ты мудрый, ты не скажешь строго:

– «Терпи, еще не кончен срок».

Ты сам мне подал – слишком много!

Я жажду сразу – всех дорог!

Всего хочу: с душой цыгана

Идти под песни на разбой,

За всех страдать под звук органа

И амазонкой мчаться в бой;

Гадать по звездам в черной башне,

Вести детей вперед, сквозь тень…

Чтоб был легендой – день вчерашний,

Чтоб был безумьем – каждый день!

Люблю и крест и шелк, и каски,

Моя душа мгновений след…

Ты дал мне детство – лучше сказки

И дай мне смерть – в семнадцать лет!

Таруса, 26 сентября 1909

* * *

Идешь, на меня похожий,

Глаза устремляя вниз.

Я их опускала – тоже!

Прохожий, остановись!

Прочти – слепоты куриной

И маков набрав букет —

Что звали меня Мариной

И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь – могила,

Что я появлюсь, грозя…

Я слишком сама любила

Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,

И кудри мои вились…

Я тоже была, прохожий!

Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий

И ягоду ему вслед:

Кладбищенской земляники

Крупнее и слаще нет.

Но только не стой угрюмо,

Главу опустив на грудь.

Легко обо мне подумай,

Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!

Ты весь в золотой пыли…

– И пусть тебя не смущает

Мой голос из-под земли.

Коктебель, 3 мая 1913

* * *

Моим стихам, написанным так рано,

Что и не знала я, что я – поэт,

Сорвавшимся, как брызги из фонтана,

Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,

В святилище, где сон и фимиам,

Моим стихам о юности и смерти,

– Нечитанным стихам!

Разбросанным в пыли по магазинам,

Где их никто не брал и не берет,

Моим стихам, как драгоценным винам,

Настанет свой черед.

Коктебель, 13 мая 1913

* * *

Вы, идущие мимо меня

К не моим и сомнительным чарам, —

Если б знали вы, сколько огня,

Сколько жизни, растраченной даром,

И какой героический пыл

На случайную тень и на шорох…

– И как сердце мне испепелил

Этот даром истраченный порох!

О летящие в ночь поезда,

Уносящие сон на вокзале…

Впрочем, знаю я, что и тогда

Не узнали бы вы – если б знали —

Почему мои речи резки

В вечном дыме моей папиросы, —

Сколько темной и грозной тоски

В голове моей светловолосой.

17 мая 1913

Встреча с Пушкиным

Я подымаюсь по белой дороге,

Пыльной, звенящей, крутой.

Не устают мои легкие ноги

Выситься над высотой.

Слева – крутая спина Аю-Дага,

Синяя бездна – окрест.

Я вспоминаю курчавого мага

Этих лирических мест.

Вижу его на дороге и в гроте…

Смуглую руку у лба…

– Точно стеклянная на повороте

Продребезжала арба… —

Запах – из детства – какого-то дыма

Или каких-то племен…

Очарование прежнего Крыма

Пушкинских милых времен.

Пушкин! – Ты знал бы по первому взору,

Кто у тебя на пути.

И просиял бы, и под руку в гору

Не предложил мне идти.

Не опираясь о смуглую руку,

Я говорила б, идя,

Как глубоко презираю науку

И отвергаю вождя,

Как я люблю имена и знамена,

Волосы и голоса,

Старые вина и старые троны,

– Каждого встречного пса! —

Полуулыбки в ответ на вопросы,

И молодых королей…

Как я люблю огонек папиросы

В бархатной чаще аллей,

Комедиантов и звон тамбурина,

Золото и серебро,

Неповторимое имя: Марина,

Байрона и болеро,

Ладанки, карты, флаконы и свечи,

Запах кочевий и шуб,

Лживые, в душу идущие, речи

Очаровательных губ.

Эти слова: никогда и навеки,

За колесом – колею…

Смуглые руки и синие реки,

– Ах, – Мариулу твою! —

Треск барабана – мундир властелина —

Окна дворцов и карет,

Рощи в сияющей пасти камина,

Красные звезды ракет…

Вечное сердце свое и служенье

Только ему, Королю!

Сердце свое и свое отраженье

В зеркале… – Как я люблю…

Кончено… – Я бы уж не говорила,

Я посмотрела бы вниз…

Вы бы молчали, так грустно, так мило

Тонкий обняв кипарис.

Мы помолчали бы оба – не так ли? —

Глядя, как где-то у ног,

В милой какой-нибудь маленькой сакле

Первый блеснул огонек.

И – потому что от худшей печали

Шаг – и не больше – к игре! —

Мы рассмеялись бы и побежали

За руку вниз по горе.

1 октября 1913

Домики старой Москвы

Слава прабабушек томных,

Домики старой Москвы,

Из переулочков скромных

Все исчезаете вы,

Точно дворцы ледяные

По мановенью жезла.

Где потолки расписные,

До потолков зеркала?

Где клавесина аккорды,

Темные шторы в цветах,

Великолепные морды

На вековых воротах,

Кудри, склоненные к пяльцам,

Взгляды портретов в упор…

Странно постукивать пальцем

О деревянный забор!

Домики с знаком породы,

С видом ее сторожей,

Вас заменили уроды, —

Грузные, в шесть этажей.

Домовладельцы – их право!

И погибаете вы,

Томных прабабушек слава,

Домики старой Москвы.

* * *

Ты, чьи сны еще непробудны,

Чьи движенья еще тихи,

В переулок сходи Трехпрудный,

Если любишь мои стихи.

О, как солнечно и как звездно

Начат жизненный первый том,

Умоляю – пока не поздно,

Приходи посмотреть наш дом!

Будет скоро тот мир погублен,

Погляди на него тайком,

Пока тополь еще не срублен

И не продан еще наш дом.

Этот тополь! Под ним ютятся

Наши детские вечера.

Этот тополь среди акаций

Цвета пепла и серебра.

Этот мир невозвратно-чудный

Ты застанешь еще, спеши!

В переулок сходи Трехпрудный,

В эту душу моей души.

<1913>

С.Э.

Я с вызовом ношу его кольцо

– Да, в Вечности – жена, не на бумаге. —

Его чрезмерно узкое лицо

Подобно шпаге.

Безмолвен рот его, углами вниз,

Мучительно – великолепны брови.

В его лице трагически слились

Две древних крови.

Он тонок первой тонкостью ветвей.

Его глаза – прекрасно-бесполезны! —

Под крыльями распахнутых бровей —

Две бездны.

В его лице я рыцарству верна.

– Всем вам, кто жил и умирал без страху. —

Такие – в роковые времена —

Слагают стансы – и идут на плаху.

Коктебель, 3 июня 1914

* * *

Безумье – и благоразумье,

Позор – и честь,

Все, что наводит на раздумье,

Все слишком есть —

Во мне. – Все каторжные страсти

Свились в одну! —

Так в волосах моих – все масти

Ведут войну!

Я знаю весь любовный шепот,

– Ах, наизусть! —

– Мой двадцатидвухлетний опыт —

Сплошная грусть!

Но облик мой – невинно розов,

– Что ни скажи! —

Я виртуоз из виртуозов

В искусстве лжи.

В ней, запускаемой как мячик

– Ловимый вновь! —

Моих прабабушек-полячек

Сказалась кровь.

Лгу оттого, что по кладби́щам

Трава растет,

Лгу оттого, что по кладби́щам

Метель метет…

От скрипки – от автомобиля —

Шелков, огня…

От пытки, что не все любили

Одну меня!

От боли, что не я – невеста

У жениха…

От жеста и стиха – для жеста

И для стиха!

От нежного боа на шее…

И как могу

Не лгать, – раз голос мой нежнее, —

Когда я лгу…

3 января 1915

* * *

Легкомыслие! – Милый грех,

Милый спутник и враг мой милый!

Ты в глаза мои вбрызнул смех,

Ты мазурку мне вбрызнул в жилы.

Научил не хранить кольца, —

С кем бы жизнь меня ни венчала!

Начинать наугад с конца,

И кончать еще до начала.

Быть, как стебель, и быть, как сталь,

В жизни, где мы так мало можем…

– Шоколадом лечить печаль

И смеяться в лицо прохожим!

3 марта 1915

* * *

Даны мне были и голос любый,

И восхитительный выгиб лба.

Судьба меня целовала в губы,

Учила первенствовать Судьба.

Устам платила я щедрой данью,

Я розы сыпала на гроба…

Но на бегу меня тяжкой дланью

Схватила за волосы Судьба!

Петербург, 31 декабря 1915

Стихи о Москве

[1]1

Облака – вокруг,

Купола – вокруг,

Надо всей Москвой

Сколько хватит рук! —

Возношу тебя, бремя лучшее,

Деревцо мое

Невесомое!

В дивном граде сем,

В мирном граде сем,

Где и мертвой – мне

Будет радостно, —

Царевать тебе, горевать тебе,

Принимать венец,

О мой первенец!

Ты постом говей,

Не сурьми бровей

И все сорок – чти́ —

Сороков церквей.

Исходи пешком – молодым шажком! —

Все привольное

Семихолмие.

Будет тво́й черед:

Тоже – дочери

Передашь Москву

С нежной горечью.

Мне же вольный сон, колокольный звон,

Зори ранние —

На Ваганькове.

31 марта 1916

2

Из рук моих – нерукотворный град

Прими, мой странный, мой прекрасный брат.

По церковке – все сорок сороков,

И реющих над ними голубков.

И Спасские – с цветами – ворота́,

Где шапка православного снята.

Часовню звездную – приют от зол —

Где вытертый от поцелуев – пол.

Пятисоборный несравненный круг

Прими, мой древний, вдохновенный друг.

К Нечаянныя Радости в саду

Я гостя чужеземного сведу.

Червонные возблещут купола,

Бессонные взгремят колокола,

И на тебя с багряных облаков

Уронит Богородица покров,

И встанешь ты, исполнен дивных сил…

Ты не раскаешься, что ты меня любил.

31 марта 1916

3

Мимо ночных башен

Площади нас мчат.

Ох, как в ночи́ страшен

Рев молодых солдат!

Греми, громкое сердце!

Жарко целуй, любовь!

Ох, этот рев зверский!

Дерзкая – ох – кровь!

Мой рот разгарчив,

Даром, что свят – вид.

Как золотой ларчик

Иверская горит.

Ты озорство прикончи,

Да засвети свечу,

Чтобы с тобой нонче

Не было – как хочу.

31 марта 1916

4

Настанет день – печальный, говорят!

Отцарствуют, отплачут, отгорят,

– Остужены чужими пятаками —

Мои глаза, подвижные как пламя.

И – двойника нащупавший двойник —

Сквозь легкое лицо проступит лик.

О, наконец тебя я удостоюсь,

Благообразия прекрасный пояс!

А издали – завижу ли и Вас? —

Потянется, растерянно крестясь,

Паломничество по дорожке черной

К моей руке, которой не отдерну,

К моей руке, с которой снят запрет,

К моей руке, которой больше нет.

На ваши поцелуи, о, живые,

Я ничего не возражу – впервые.

Меня окутал с головы до пят

Благообразия прекрасный плат.

Ничто меня уже не вгонит в краску,

Святая у меня сегодня Пасха.

По улицам оставленной Москвы

Поеду – я, и побредете – вы.

И не один дорогою отстанет,

И первый ком о крышку гроба грянет, —

И наконец-то будет разрешен

Себялюбивый, одинокий сон.

И ничего не надобно отныне

Новопреставленной болярыне Марине.

11 апреля 1916

1-й день Пасхи

5

Над городом, отвергнутым Петром,

Перекатился колокольный гром.

Гремучий опрокинулся прибой

Над женщиной, отвергнутой тобой.

Царю Петру и вам, о царь, хвала!

Но выше вас, цари, колокола.

Пока они гремят из синевы —

Неоспоримо первенство Москвы.

И целых сорок сороков церквей

Смеются над гордынею царей!

28 мая 1916

6

Над синевою подмосковных рощ

Накрапывает колокольный дождь.

Бредут слепцы калужскою дорогой, —

Калужской – песенной – прекрасной, и она

Смывает и смывает имена

Смиренных странников, во тьме поющих Бога.

И думаю: когда-нибудь и я,

Устав от вас, враги, от вас, друзья,

И от уступчивости речи русской, —

Одену крест серебряный на грудь,

Перекрещусь, и тихо тронусь в путь

По старой по дороге по калужской.

Троицын день 1916

7

Семь холмов – как семь колоколов!

На семи колоколах – колокольни.

Всех счетом – сорок сороков.

Колокольное семихолмие!

В колокольный я, во червонный день

Иоанна родилась Богослова.

Дом – пряник, а вокруг плетень

И церковки златоголовые.

И любила же, любила же я первый звон,

Как монашки потекут к обедне,

Вой в печке, и жаркий сон,

И знахарку с двора соседнего.

Провожай же меня весь московский сброд,

Юродивый, воровской, хлыстовский!

Поп, крепче позаткни мне рот

Колокольной землей московскою!

8 июля 1916. Казанская

8

– Москва! – Какой огромный

Странноприимный дом!

Всяк на Руси – бездомный.

Мы все к тебе придем.

Клеймо позорит плечи,

За голенищем нож.

Издалека-далече

Ты все же позовешь.

На каторжные клейма,

На всякую болесть —

Младенец Пантелеймон

У нас, целитель, есть.

А вон за тою дверцей,

Куда народ валит, —

Там Иверское сердце

Червонное горит.

И льется аллилуйя

На смуглые поля.

Я в грудь тебя целую,

Московская земля!

8 июля 1916. Казанская

9

Красною кистью

Рябина зажглась.

Падали листья,

Я родилась.

Спорили сотни

Колоколов.

День был субботний:

Иоанн Богослов.

Мне и доныне

Хочется грызть

Жаркой рябины

Горькую кисть.

16 августа 1916

«Мне нравится, что твоя лихорадка — это не я…» — М. Цветаева — Тамара Вардомская

Переводы русской поэзии Серебряного века, 32/?

Итак, прошло уже больше месяца, и это будет последнее на какое-то время. Я не заменяю вопросительный знак цифрой, так как, безусловно, продолжу это делать — я чувствую, что навсегда бросить переводить поэзию было бы так же сложно на данном этапе, как забыть языки, которыми я пользуюсь каждый день. Но они будут случайными, а не повседневными. Несмотря на то, что на самом деле составление восьми строк стиха обычно занимает у меня около десяти минут и может быть сделано поздно вечером, я обнаружил, что они по-прежнему истощают мой творческий потенциал в течение дня, и в этом месяце я не сделал ни одной строчки. значительный прогресс в моей художественной литературе или других художественных занятиях.

Я не заменяю вопросительный знак цифрой, так как, безусловно, продолжу это делать — я чувствую, что навсегда бросить переводить поэзию было бы так же сложно на данном этапе, как забыть языки, которыми я пользуюсь каждый день. Но они будут случайными, а не повседневными. Несмотря на то, что на самом деле составление восьми строк стиха обычно занимает у меня около десяти минут и может быть сделано поздно вечером, я обнаружил, что они по-прежнему истощают мой творческий потенциал в течение дня, и в этом месяце я не сделал ни одной строчки. значительный прогресс в моей художественной литературе или других художественных занятиях.

Немного статистики: 32 стихотворения, включая это, представляющие 15 поэтов. Пять поэтов – женщины (Ахматова, Цветаева, Гиппиус, Кузьмина-Караваева, Лохвицкая), 11 их стихотворений. Хотелось бы больше, но пять женщин-поэтов — это все же больше, чем средний россиянин может назвать из Серебряного века. Больше всего стихотворений Блока и Цветаевой, у каждого по четыре. У Гумилева и Ахматовой по три. Два футуриста (Маяковский и Хлебников), один имажинист (Есенин), пять акмеистов (Гумилев, Городецкий, Ахматова, Кузьмина-Караваева, Мандельштам), шесть символистов (Блок, Бальмонт, Волошин, Лохвицкая, Гиппиус, Мережковский) и Цветаева, которые насколько мне известно, на самом деле не придерживалась движения .

У Гумилева и Ахматовой по три. Два футуриста (Маяковский и Хлебников), один имажинист (Есенин), пять акмеистов (Гумилев, Городецкий, Ахматова, Кузьмина-Караваева, Мандельштам), шесть символистов (Блок, Бальмонт, Волошин, Лохвицкая, Гиппиус, Мережковский) и Цветаева, которые насколько мне известно, на самом деле не придерживалась движения .

Для подходящего финала этого этапа проекта я решил взять почти наверняка самое известное стихотворение Марины Цветаевой. Во многом это связано с тем, что ее первый и третий куплеты были положены на музыку М. Таривердиевым и исполнены в фильме 1976 года «Ирония судьбы (или С легким паром)» режиссера Эльдара Рязанова, который стал новогодней традицией для русского народа. и советских граждан уже почти сорок лет.

Было много лет, когда я глубоко проникся чувствами в стихах. Когда я впервые попытался перевести ее в 2006 году, это был вольный перевод самой песни. Чтобы вписать его в этот проект, я взял второй куплет, отшлифовал и подправил остальные, позволив себе несколько больше вольностей с переводом, чем обычно. Несомненно, люди переводили стихотворение/песню раньше. Эта версия моя.

Несомненно, люди переводили стихотворение/песню раньше. Эта версия моя.

* * *

Мне нравится, что твоя лихорадка — это не я.

Мне нравится, что моя лихорадка — это не ты.

Что вся эта тяжелая земля вдруг закружится

Под ногами — не нас двоих.

Мне нравится, что я могу быть открытой и свободной,

Не играть словами и не избегать правды,

И что я не краснею багряным оттенком

Когда твой рукав коснется моего неожиданно.

Мне тоже нравится прямо перед глазами

Еще один, которого ты бы спокойно обнимал,

И ты не желаешь, чтобы адское пламя поднялось

На мне, если это не ты, я целую лицо.

Что сладкое имя мое, сладкое мое, ни ночью, ни днем,

Ты зовешь напрасно или шепчешь мне: «Ты ли…»

Что в церковной тишине никогда не скажут

Над нашими соединившимися руками аллилуйя…

Со всеми сердцем и рукой Благодарю тебя

Что ты, если про себя невольно,

Так любишь меня; за покой всю ночь напролёт,

За то, что свидания в сумерках редкость,

За не-прогулки в не-лунный свет вдвоем,

Что не над нашими головами солнце мы увидим…

Потому что моя лихорадка, увы, не ты,

Потому что твоя лихорадка, увы, не я.

Марина Цветаева, 3 мая 1915 г.;

перевод сделан мной, март 2006-август 2016

Нравится:

Нравится Загрузка…

марина Цветаева – Мэри Моррисси

Приморский курорт Нерви, последний форпост пригорода Генуи, Италия, не был местом Я ожидал, что наследие русской поэтессы Марины Цветаевой (1892–1941) останется в памяти так явно. Я был в этом районе на месячной писательской резиденции в близлежащем Фонде Больяско, и моя ежедневная прогулка проходила мимо немного неприглядной виллы на тенистой Виа Аурелия Нерви, в южной, менее посещаемой части города.

Через несколько недель я заметил это, мемориальную доску, установленную высоко на фронтоне здания, показанную здесь, в левой части фотографии выше, в память о пребывании Цветаевой здесь — с ноября 1902 года по май 1903 года — когда ей было всего десять лет возраст.

У матери Марины, одаренной концертирующей пианистки, в 1901 году был диагностирован туберкулез, и ее врачи постановили, что ее единственный шанс вылечиться – это переехать в более теплый климат. Марина, ее сестра Анастасия (Ася), ее отец, Иван Цветаев, основатель и директор ГМИИ им. Пушкина в Москве, и ее старшая сводная сестра Валерия (от первого брака отца) отправились в Нерви, чтобы ее мать могла лечение.

Марина, ее сестра Анастасия (Ася), ее отец, Иван Цветаев, основатель и директор ГМИИ им. Пушкина в Москве, и ее старшая сводная сестра Валерия (от первого брака отца) отправились в Нерви, чтобы ее мать могла лечение.

Это должно было стать формирующим опытом для поэта. Из-за болезни матери они с Асей остались совсем одни. «Таким образом, впервые в жизни они были свободны. Они могли вести себя как дети, и они чудесно проводили время с сыновьями владельцев пансиона , взбираясь на скалы, разжигая костры на пляже, учась курить, загорая и дикие», — пишет автор Лили Фейлер. из Марина Цветаева: Двойной удар неба и Ад.

Семья остановилась в Пансионате Русе, пансионате для русских эмигрантов. Но это был не обычный пансионат — обитатели его в большинстве своем были такими же, как мать Марины, инвалидами или больными туберкулезом. Согласно «Справочнику для путешественников» Бедекера 1906 года, Нерви — «окруженный оливковыми, апельсиновыми и лимонными рощами» — был старейшей зимней станцией на Итальянской Восточной Ривьере, часто посещаемой англичанами, русскими и немцами в качестве лечебного курорта.

«Особенностью места является незапыленный и солнечный Береговой променад (слева от станции), который проходит вдоль берега над каменистым пляжем и со стороны суши защищен высокой стеной. Красиво расставленные скамейки на набережной и в прилегающих садах позволяют отдыхать больным, желающим побольше находиться на свежем воздухе, не занимаясь активными физическими упражнениями», — продолжает экскурсовод.

Помимо беспрецедентной свободы, пребывание в Нерви дало Марине и ее сестре более мрачные жизненные уроки. Хотя здоровье ее матери там улучшилось, ее и Асю постоянно окружал призрак смерти. «Сколько я видела их во время болезни моей матери, врачей, выкашливающих последнюю крупицу уверенности, что это легкий бронхит, и отцов семейств, которые не думали достаточно далеко, чтобы попрощаться со своими детьми», – вспоминала она в более поздние годы.

Она вспомнила молодого немца Райнхарда Ровера, остановившегося в то же время в пансионе , который вскоре должен был умереть от туберкулёза, однажды вечером сжег лист папиросной бумаги и, когда пепел поднялся вверх, воскликнул: «Die Seele fliegt» (Душа в полете). «Под мелодию своего святого Баха в темнеющей итальянской комнате с окнами, как двери, он научил нас с Асей бессмертию души», — писала Твестаева в своих воспоминаниях.

«Под мелодию своего святого Баха в темнеющей итальянской комнате с окнами, как двери, он научил нас с Асей бессмертию души», — писала Твестаева в своих воспоминаниях.

Пансион также был рассадником антицарской политики – его комнаты часто посещали активисты и анархисты, у которых сестры учились революционным песням, а их мать аккомпанировала им на рояле.

Во время их пребывания к Цветаевым присоединился профессор Дмитрий Иловайский, выдающийся русский историк, отец первой жены Ивана Цветаева. Как и его зять, он женился во второй раз после того, как овдовел, и был отцом двух детей-подростков, Нади и Сергея (технически сводных тети и дяди Марины), с которыми она была исключительно близка.

В своей биографии Цветаева, Женщина, мир и ее поэзия Саймон Карлински отмечает, что к четырем годам Марина влюбилась в Сергея, но ее более серьезная привязанность была к Наде, которая была старше ее на восемь лет. В письме Вере Буниной от 19 мая28 Цветаева писала, что только после смерти Нади она смогла дать волю своим чувствам.

Но к моменту прибытия в Нерви и Надя, и Сергей были уже смертельно больны туберкулезом. Надя умерла два года спустя в России, как и мать Марины. Воспоминания о Сергее и Наде занимают центральное место в мемуарах Цветаевой Дом у церкви Старого Пимена (1934). В нем она описала сырые и сквозняки, в которых воспитывались дети Илловасики от двух его браков, из-за которых все они, кроме двоих, умерли от туберкулеза к 20 годам. Карлинский описывает мемуары как «памятник этому юношескому увлечению» с прекрасной Надей».

Последующая жизнь Марины должна была стать каталогом потрясений и трагедий, жертвой бурных потрясений истории ее страны 20-го века. В 1912 году вышла замуж за армейского офицера Сергея Эфрона; у них было две дочери, Ариадна и Ирина, а позже сын Георгий. Она пережила русскую революцию, после которой Эфрон присоединился к Белой армии. Пара была разлучена на пять лет, пока бушевала Гражданская война. Во время московского голода Цветаева, одинокая и без гроша в кармане, вынуждена была отдать дочерей в государственный приют, где младшая, Ирина, умерла от голода в 1920 лет, три года.

В 1922 году Цветаева эмигрировала с семьей в Берлин, затем в Прагу, прежде чем поселиться в Париже в 1925 году. ее имя не упоминалось в России, а ее стихи игнорировались.

В конце тридцатых годов Эфрон был разоблачен как агент советской тайной полиции, причастный к нескольким политическим убийствам, в том числе, якобы, сына Троцкого. Он бежал в Советский Союз. Цветаева, по-видимому, ничего не знавшая о террористической деятельности своего мужа, впоследствии подверглась остракизму со стороны русской общины Парижа.

Карлински пишет, что она последовала за Эфроном в Москву в 1939 году, ошибочно полагая, что это поможет ему и обеспечит лучшее будущее для их сына. По приезду она узнала, что ее сестра Ася, с которой она играла на пляже в Нерви, отправлена в каторжный лагерь.

Через два месяца после возвращения Цветаевой ее дочь Ариадну арестовали по обвинению в шпионаже, а мужа расстреляли. Когда немецкая армия подошла к Москве в 1941 году, она и шестнадцатилетний Георгий были эвакуированы в Елабугу, Татарстан, где она покончила жизнь самоубийством, повесившись 19 августа. 41. Она оставила сыну записку, в которой написала: «Прости меня, но дальше было бы хуже».

41. Она оставила сыну записку, в которой написала: «Прости меня, но дальше было бы хуже».

Георгий ушел добровольцем на Восточный фронт, где и умер через три года, но дочь Цветаевой Ариадна и ее сестра Ася, тоже поэт и мемуаристка, пережили войну и сталинские чистки, и оба писали о Цветаевой и ее творчестве. Ариадна умерла в 1975 году, а Ася прожила до 1993 года.

В ее стихотворении «Тоска по родине», переведенном здесь Борисом Дралюком, запечатлены страстность и резкое отчуждение Цветаевой, ее заявления об отрицании и неповиновении, тонко подорванные последней меланхоличной строкой. Душа ребенка, резвившегося на волнах у Нерви со своей любимой сестрой, к тому времени окончательно угасла.

ТОска по дому

Тоска по дому! Глупое заблуждение раскрытое так давно. It’s all the same where I’m to be entirely alone —it’s all the same across what stones I lug my shopping корзина, к какому-то дому как чужой в качестве госпиталя или казармы.

Мне не волнует, какие лица см. ME, как пленная льва, или Out Out Out Of Out of Phole 111111111110 Присвоение111111111111111110 или Out Out Out Of Out Of Out Of Out of Wreats 11111111111111110 . в собственное

Мне не волнует, какие лица см. ME, как пленная льва, или Out Out Out Of Out of Phole 111111111110 Присвоение111111111111111110 или Out Out Out Of Out Of Out Of Out of Wreats 11111111111111110 . в собственное огороженное царство безмолвных чувств. Я как незамерзающий белый медведь — только там, где я не вписываюсь (не буду пытаться!) и меня принижают, мне все равно.

Мой родной язык не обманет меня своим молочным зовом. Я не буду, меня нельзя понимать на любом языке на всех СОСВАЖДЕНИЯ (Voriouge aeats .

0006 газет, доильщиков слухов) — они двадцатого века, — мне домой нет времени!

0006 газет, доильщиков слухов) — они двадцатого века, — мне домой нет времени! Dumbfounded, like a log that fell on an abandoned lane, all is the same to me, all, all the same , и что было

самое дорогое для меня теперь имеет наименьшее значение. Все знаки, все воспоминания и даты стерты: Душа рождена — в любом месте. Моя родина заботилась о меня так мало , что самый умный Snoop мог искать мою душе0006 с его лупой ничего не найти!

Да каждый дом мне чужой и каждый храм — бесплоден.