Психологические аспекты общения детей со сверстниками

Народная мудрость гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Действительно, по тем людям, которых мы выбираем для общения, можно многое сказать о нас самих. Хотя эту закономерность иногда слишком упрощают, считая, что качества друга практически совпадают с характеристиками самого человека: грубый выбирает грубого, умный — умного, агрессивный — агрессивного. В реальной жизни, разумеется, не все так однозначно.

Наш внутренний мир и его потребности настолько разнообразны, что другие люди в нашем окружении играют для нас разные роли: с одним мы общаемся, потому что он очень похож на нас, с другим — потому что у него можно поучиться, с третьим — потому что его качества гармонично дополняют наши и можно общаться бесконфликтно, а четвертый, может быть, необходим для того, чтобы чувствовать себя «на высоте» по сравнению с ним или иметь возможность «выпустить пар» в спорах с этим человеком.

Опыт первых отношений со сверстниками является тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности ребенка. Этот первый опыт во многом определяет характер отношения человека к себе, к другим, к миру в целом. Между детьми и подростками разворачивается сложная и порой драматичная картина отношений. Они дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу, а иногда делают мелкие «пакости». Все эти отношения остро переживаются и несут массу разнообразных эмоций. Эмоциональная напряженность и конфликтность в сфере детских отношений значительно выше, чем в сфере общения со взрослым. Родители иногда не подозревают о той широкой гамме чувств и отношений, которую переживают их дети, и, естественно, не придают особого значения детской дружбе, ссорам, обидам.

«Мир детей сосуществует с миром взрослых в одном и том же физическом пространстве, однако мы удивительно слепы по отношению к жизни и культуре «племени детей» (Мария Осорина)

У многих детей уже в раннем возрасте формируется и закрепляется негативное отношение к другим, которое может иметь весьма печальные отдаленные последствия. Вовремя определить проблемные формы отношения ребенка к сверстникам и помочь преодолеть их — важнейшая задача родителей. Для этого необходимо знать возрастные особенности общения детей, нормальный ход развития общения со сверстниками.

Малыши общаются…

Общение младших дошкольников совершенно не похоже на их общение со взрослыми. Первое, что бросается в глаза, — это чрезвычайно яркая эмоциональная насыщенность общения детей. Они буквально не могут разговаривать спокойно — кричат, визжат, хохочут, носятся, пугают друг друга и при этом захлебываются от восторга. Повышенная эмоциональность и раскованность существенно отличает контакты малышей от их взаимодействия со взрослыми.

Во-первых, эта подобная свобода и нерегламентированность общения дошкольников позволяет ребенку проявить свою инициативу и оригинальность, свое самобытное начало. Очень важно, что другие дети быстро и с удовольствием подхватывают инициативу ребенка, умножают ее и возвращают в преобразованном виде, а во-вторых, одинаковые и необычные действия приносят малышам уверенность в себе и яркие, радостные эмоции.

Старшие дошкольники и младшие школьнки общаются…

В старшем дошкольном возрасте ребенок впервые осознает расхождение между тем, какое положение он занимает среди других людей, и тем, каковы его реальные возможности и желания. Появляется ясно выраженное стремление к тому, чтобы занять новое более «взрослое» положение в жизни и выполнять новую, важную не только для него самого, но и для других людей деятельность. Ребенок как бы «выпадает» из привычной жизни и применяемой к нему педагогической системы, теряет интерес к дошкольным видам деятельности.

Ребенок как бы «выпадает» из привычной жизни и применяемой к нему педагогической системы, теряет интерес к дошкольным видам деятельности.

В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте мир ребёнка уже не ограничивается семьёй. Значимые для него люди теперь — это не только мама, папа или бабушка, но и другие дети, сверстники. И по мере взросления ребенка все важнее для него будут контакты и конфликты со сверстниками. Практически в каждой старшей группе детского сада, первом/втором классе разворачивается сложный и порой драматичный сценарий межличностных отношений детей. В их общении весьма быстро складываются отношения, в которых появляются предпочитаемые и отвергаемые сверстники. Общение со сверстниками превращается в жесткую школу социальных отношений (вспомните хотя бы фильм «Чучело»).

К 6-7 годам у детей снова существенно меняется отношение к одногодкам. В этом возрасте между ними уже возможно общение в привычном для нас понимании этого слова, то есть не связанное с играми и игрушками. Дети могут долго просто разговаривать (чего не умели в младшем дошкольном возрасте), не совершая при этом никаких практических действий. Достаточно часто даже вопреки правилам игры они стремятся помочь сверстнику, подсказать ему правильный ход. Если четырех-пятилетние дети вслед за взрослым охотно осуждают действия сверстников, то шестилетние, напротив, защищают товарища или даже могут поддержать его «противостояние» взрослому. При этом конкурентное, соревновательное начало в общении детей сохраняется.

Дети могут долго просто разговаривать (чего не умели в младшем дошкольном возрасте), не совершая при этом никаких практических действий. Достаточно часто даже вопреки правилам игры они стремятся помочь сверстнику, подсказать ему правильный ход. Если четырех-пятилетние дети вслед за взрослым охотно осуждают действия сверстников, то шестилетние, напротив, защищают товарища или даже могут поддержать его «противостояние» взрослому. При этом конкурентное, соревновательное начало в общении детей сохраняется.

Наряду с этим появляется умение видеть в партнере не только его игрушки, промахи или успехи, но и его желания, предпочтения, настроения. Дети этого возраста уже не только рассказывают о себе, но и обращаются с вопросами к сверстнику: им интересно, что он хочет делать, что ему нравится, где он был, что видел. В этих наивных вопросах отражается зарождение бескорыстного, личностного отношения к другому человеку. К шести годам у многих детей возникает желание помочь сверстнику, подарить или уступить ему что-то. Иногда дети уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам ровесников. Такая эмоциональная вовлеченность в действия однолеток свидетельствует о том, что ровесники становятся для ребенка не только средством самоутверждения и сравнения с собой, не только предпочитаемыми партнерами. На первый план выходит интерес к сверстнику как к самоценной личности, важной и интересной независимо от ее достижений и предметов, которыми она обладает. Родители, конечно же, должны поддерживать у детей такое отношение к одногодкам, личным примером учить заботе о других и серьезно относиться к детским привязанностям, а так же стоит придерживаться общих рекоммендаций:

Иногда дети уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам ровесников. Такая эмоциональная вовлеченность в действия однолеток свидетельствует о том, что ровесники становятся для ребенка не только средством самоутверждения и сравнения с собой, не только предпочитаемыми партнерами. На первый план выходит интерес к сверстнику как к самоценной личности, важной и интересной независимо от ее достижений и предметов, которыми она обладает. Родители, конечно же, должны поддерживать у детей такое отношение к одногодкам, личным примером учить заботе о других и серьезно относиться к детским привязанностям, а так же стоит придерживаться общих рекоммендаций:

1.Формируйте положительное отношение к сверстникам, собственным поведением демонстрируя уважительное отношение ко всем детям.

2.Привлекайте внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряйте проявления сочувствия, сопереживания другому ребенку.

3.Организуйте совместные игры, учите координировать свои действия, учитывая желания других детей.

4.Помогайте детям мирно разрешать конфликт, указывая им на достоинства друг друга, вводя принцип очередности, переключая внимание на продуктивные формы взаимодействия (новая игра, чтение книги, прогулки и пр.).

5.Не сравнивайте ребенка со сверстником при оценке его умений, возможностей, достижений, тем самым умаляя и даже унижая его достоинство либо достоинство сверстника. Можно сравнивать достижения ребенка только с его же достижениями на предыдущем этапе, показывая, как он продвинулся, что уже умеет, чему еще научиться, создавая перспективу позитивного развития и укрепляя образ себя как развивающейся личности.

6.Следует подчеркивать индивидуальные различия между детьми. Понимание своего отличия от других, права на это отличие, а также признание аналогичных прав другого человека — важный аспект развития социального «Я», начинающегося уже в раннем детстве.

7.Организация общения детей и доброжелательных отношений между ними — одна из наиболее трудных и важных задач, которая стоит перед воспитателем группы детей дошкольного возраста.

Подростки общаются…

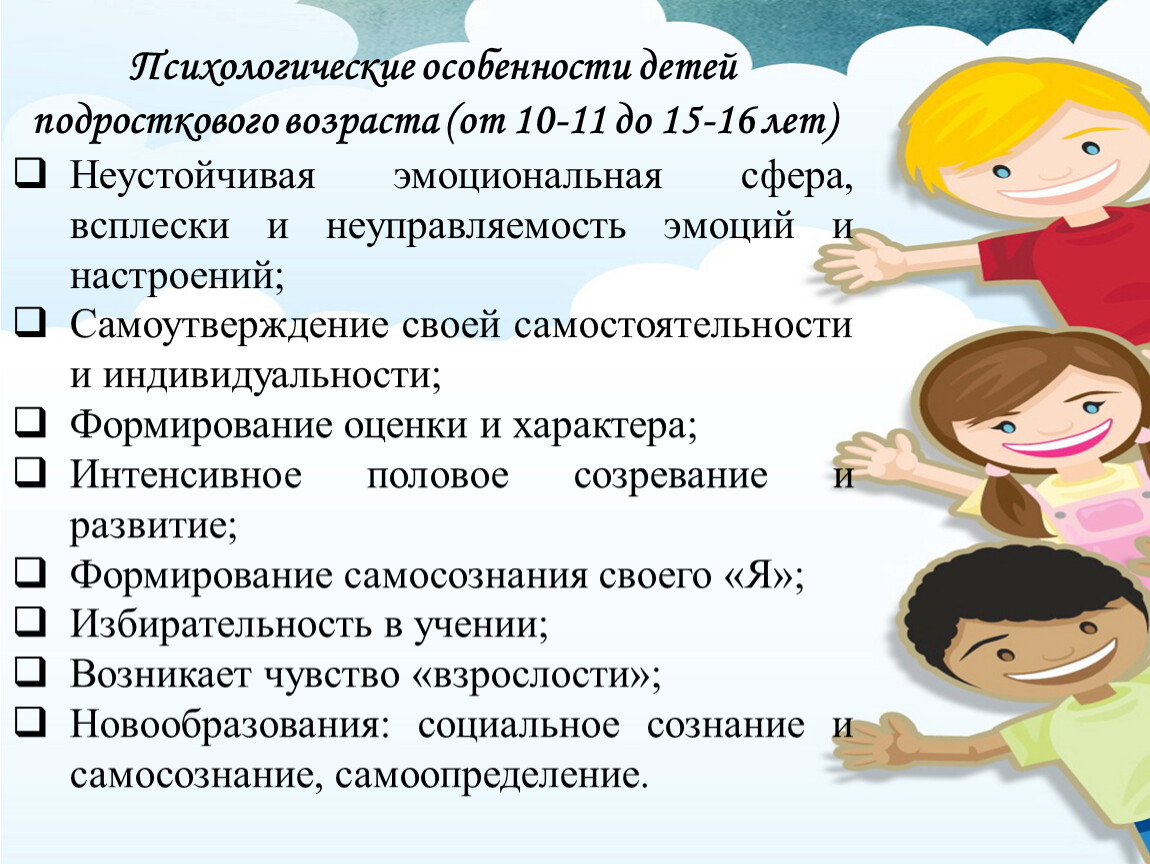

Общение со сверстниками в подростковом возрасте становится ведущей деятельностью. В этот период потребность в близких друзьях резко возрастает. Подростки стремятся освободиться от родительской опеки, заменив ее доверительными, эмоционально окрашенными отношениями с друзьями, с которыми находятся общие интересы и с помощью которых они могут разобраться в себе и избавиться от чувства одиночества, а ведь это одна из острейших проблем данного возраста. Подростки могут испытывать чувство одиночества из-за того, что им трудно установить контакт с окружающими в силу низкой самооценки, в силу испытываемых чувств тревоги или подавленности, из-за недоверия к людям или скептического отношения к своим возможностям в тех или иных ситуациях. Самостоятельные подростки справляются со своим одиночеством, ставя перед собой какие-то цели; зависимые подростки преодолевают его, полагаясь на внешнюю поддержку.

Для подростков среднего возраста характерно стремление стать членами какой-то группы или компании, вызывающей их восхищение. Они добиваются признания группы, приспосабливаясь к ней, добиваясь успехов в чем-либо, участвуя в различных школьных (или внешкольных) мероприятиях, развивая в себе качества, которые нравятся окружающим, и овладевая навыками общения. Стремление подростка занять удовлетворяющее его положение среди сверстников сопровождается повышенной комфорностью к ценностям и нормам группы сверстников, т.е. они легко изменяют свое поведение (взгляды, установки)под влиянием реального или воображаемого давления со стороны другого человека или группы людей. Подростки — особая социально-психологическая и демографическая группа, имеющая свои собственные нормы, установки, специфические формы поведения, которые образуют особую подростковую субкультуру. Чувство принадлежности к “подростковой” общности и определенной группе внутри этой общности, часто отличающейся не только интересами и формами проведения досуга, но и одеждой, языком и т. п., имеет существенное значение для развития личности подростка, влияя на формирующиеся у него нормы и ценности.

Они добиваются признания группы, приспосабливаясь к ней, добиваясь успехов в чем-либо, участвуя в различных школьных (или внешкольных) мероприятиях, развивая в себе качества, которые нравятся окружающим, и овладевая навыками общения. Стремление подростка занять удовлетворяющее его положение среди сверстников сопровождается повышенной комфорностью к ценностям и нормам группы сверстников, т.е. они легко изменяют свое поведение (взгляды, установки)под влиянием реального или воображаемого давления со стороны другого человека или группы людей. Подростки — особая социально-психологическая и демографическая группа, имеющая свои собственные нормы, установки, специфические формы поведения, которые образуют особую подростковую субкультуру. Чувство принадлежности к “подростковой” общности и определенной группе внутри этой общности, часто отличающейся не только интересами и формами проведения досуга, но и одеждой, языком и т. п., имеет существенное значение для развития личности подростка, влияя на формирующиеся у него нормы и ценности.

В этом возрасте все больше используются формы поведения, прямо или косвенно связанные с половой ролью. Подростки начинают ходить на свидания (как правило, это старший подростковый возраст). Свидания позволяют удовлетворить ряд важных потребностей: они дают ему возможность развлечься; создают условия для дружеского общения; становятся средством определения и повышения своего социального статуса; помогают обогатить социальные навыки; способствуют приобретению сексуального опыта; помогают выбрать спутника жизни; способствуют установлению близких отношений.

Таким образом, анализ задач, стоящих перед подростками в области установления межличностных отношений, должен учитывать, по крайней мере, шесть важнейших потребностей:

1. Устанавливать с окружающими теплые, содержательные, приносящие удовлетворение отношения.

2. Дополнять дружбу детских лет новыми знакомствами с людьми, имеющими иное воспитание, опыт и взгляды.

3. Быть принятыми и признанными в социальных группах и занимать в них определенное положение.

4. Переходить от дружбы и игр со сверстниками того же пола к гетеросоциальным контактам.

5. Узнавать модели отношений с противоположным полом, принимать и практиковать их (что способствует развитию личности и социальной адаптации, правильному выбору партнера и впоследствии — удачному браку).

6. Избирать приемлемые мужские и женские социальные роли и осваивать подобающее своему полу поведение.

Подытоживая все вышесказанное, хочется добавить: дорогие родители, для детей наиболее ярким и близким примером общения и взаимодействия с другими людьми являетесь Вы и никакие формальные правила, их отработка, не возымеют большего эффекта, чем Ваш личный пример.

Материалы по теме:

«Особенности общения детей со сверстниками старшего дошкольного возраста»

«Особенности общения детей со сверстниками старшего дошкольного возраста», Библиофонд

Статью подготовил:

Клинический психолог Ярмош Александра Владимировна

- < Назад

- Вперёд >

Детское телевидение.

Взгляд социолога

Взгляд социолога%PDF-1.3 % 52 0 obj >/Metadata 49 0 R/AcroForm 53 0 R/Pages 46 0 R/OpenAction 101 0 R/Type/Catalog>> endobj 49 0 obj >stream 2009-02-04T15:41:50+03:002009-02-04T15:36:25+03:002009-02-04T15:41:50+03:00Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows)Файл загружен с http://www.ifap.ruFalseapplication/pdf

|

Референтная группа — это реальная или воображаемая социальная общность, выступающая для индивида в роли эталона, образца для подражания, источника формирования социальных норм и ценностных ориентаций; группа, к которой индивид хотел бы принадлежать. Правильный выбор индивидом референтной группы играет две важные социальные роли — сравнения и социализации. В социальных науках референтные группы различают по следующим основаниям:

В социологии и социальной психологии понятие «референтная группа» используется в основном для объяснения социально-психологических механизмов, участвующих в формировании в индивидуальном сознании установок ценностно-нормативной регуляции личности, а также при проведении социологических исследований. |

Основные сведения —Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа № 20 по ушу

Социально-психологическая служба школы предусматривает работу с обучающимися, их законыыми представителями. При необходимости с обучающимися проводятся коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия.

При необходимости с обучающимися проводятся коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия.

Памятка будущему победителю

Все победы начинаются с победы над самим собой.

Леонид Леонов

«Если вы чего-то боитесь, значит, вам туда!»

А чтобы побеждать на соревнованиях – необходимо, прежде всего, победить свой страх.

Есть замечательные спортсмены, которые отлично тренируются, но не могут справиться с волнением на соревновании и только поэтому не занимают призовые места и не получают высшие награды. А победить нужно не соперника, а свой страх! И ещё задолго до самого соревнования!

Волнение перед выступлением – это нормальная реакция организма. Зачастую оно способствует усиленной работе мозга. А как только оно пройдет, вы испытаете моральный и физический подъем и справитесь с задачей самым наилучшим способом. Нет таких людей, которые абсолютно не волнуются.

«Всё в наших руках, и поэтому их нельзя опускать».

На каждом этапе (до, во время и после соревнований) спортсмен испытывает стресс.

До соревнований. Пожалуй, самыми волнительными, интересными, мучительными и стрессовыми днями в карьере спортсмена являются дни подготовки к соревнованиям. Во время соревнований думать, сомневаться и бояться некогда — нужно действовать. Подготовка к соревнованиям — совсем другое. Ситуация непредсказуемости, неопределенности. Иногда мы даже не знаем, как будут выглядеть наши соперники и чего от них ждать. Мы чувствуем, что на нас надеются (тренер, команда, родные и близкие), стремимся во что бы то ни стало не разочаровать их. Мы несем на плечах огромный груз ответственности за честь своей команды, города, региона, страны.

Во время соревнований. Бывает, после приглашения на ковёр у спортсмена начинают дрожать руки, по спине струится холодный пот, учащается пульс настолько, что становится трудно дышать. А ведь есть еще такое явление, как форс-мажор — когда что-то случается с формой (рвётся, например), оружие ломается, спадают онучи и т.д.

После соревнований. Во время ожидания результатов выступления спортсмена так же может преследовать стресс: неизвестность, страх оказаться хуже всех, не оправдать возложенных надежд.

«Если вы не умеете снимать стресс, не надевайте его».

Мы хотим предложить вам ряд психологических советов и полезных рекомендаций относительно того, как можно преодолеть страх и волнение на всех этапах соревнований:

1. Ведите себя внешне спокойно и уверенно.

Спокойные и размеренные движения успокаивают разум, прогоняют страхи и придают уверенности. Следите за своими движениями, специально замедляйте их.

2. Научитесь делать дыхательные упражнения и используйте их, чтобы успокоиться.

Когда человек волнуется, у него учащенное сердцебиение.

Необходимо глубоко вдохнуть и выдохнуть. Проделать это упражнение несколько раз, пока дыхание не нормализуется и не придет в нормальное состояние.

В острые приливы страха и волнения перед соревнованиями может помочь такой прием: короткий резкий вдох + три коротких резких выдоха (вдох и выдохи — не в полную грудь).

Сконцентрируйте всё внимание на собственном носе. Почувствуйте, как воздух поступает в нос и выходит из него. Понаблюдайте за своими ощущениями.

Очень глубоко вдохните носом и задержите дыхание. Затем медленно выдохните ртом на счёт 5.

Кому-то помогает просто «продышаться» полной грудью, попробуйте разные варианты и найдите свою «дыхательную формулу» для успокоения нервов.

И помните: «Стойкий дух прочнее клинка».

3. Не обращайте внимания на титулы соперника.

«Единственный способ стать умнее – играть с более умным соперником».

Полезно выступать на соревнованиях, соревнуясь с более сильными соперниками. С одной стороны – есть за кем тянуться и у кого учиться выигрывать. С другой стороны – необходимо уметь переживать проигрыш как обычную рабочую ситуацию. Делать выводы – и идти дальше.

Многие молодые спортсмены, узнав, что им предстоит сражаться против маститых профессионалов, впадают в жуткое уныние и выходят на ковёр уже с настроением проигравшего, т.е. проигрывают соревнование еще до соревнования.

Поэтому не обращайте никакого внимания на титулы соперника, ведь он не родился чемпионом, да и к тому же он волнуется не меньше вас, а может быть, даже сильнее, так как у чемпиона имеется определенная ответственность и обязательства перед тренером и зрителями — ведь его объявляют как победителя, и он должен соответствовать этому.

4. Используйте мотивирующую музыку перед соревнованиями.

«Спорт и музыка вымывают прочь из души пыль повседневной жизни».

Слушайте мотивационную музыку перед конкурсом — правильная музыка может реально помочь избавиться от страха и переживаний перед предстоящими соревнованиями. Поэтому не лишним будет носить с собой плеер и перед выступлениями слушать мотивирующие треки. Мы можем вам предложить следующие музыкальные композиции: “Epic Music Climbing”, “PostHaste Music Library”, “Steve Mazzaro”, “Generdyn Music”, “Instrumental Core – Other Worlds”.

5. Используйте мотивирующее видео перед конкурсом.

«Фильм должен начинаться с землетрясения, а потом напряжение должно нарастать».

Это могут быть отрывки ваших лучших выступлений, выступлений вашего тренера, фильмы, помогающие вам поверить в себя.

6. Психологически настраивайтесь на выигрыш.

«Только начинаю привыкать к хорошей жизни, а она становится ещё лучше!»

Повышайте самооценку. Заниженная самооценка выражается в болезненном восприятии критики от окружающих, обвинении себя во многих неудачах, в боязни браться за новое сложное задание. Подобные ощущения вынуждают человека попадать под манипуляцию со стороны других: супруга, родителей, собственных детей. Всё это отнимает очень много сил, поэтому так важно иметь адекватную самооценку, а для этого:

Ведите дневник своих успехов!!!

Привлекайте родных к тому, чтобы вам помогали повышать самооценку, озвучивая позитивную оценку вашим действиям и поступкам, если они того заслуживают.

Используйте установки самовнушения, повторяя про себя: «Я отлично подготовился — я выиграю!», «Я быстрее, сильнее и выносливей соперника — я выиграю!»

Найдите свою формулу самовнушения, которая позволит вам настроиться на хороший результат

7. Спросите себя — «А чего я боюсь?»

«Не бойся выглядеть трусом, а бойся быть им».

И постарайтесь ответить на этот вопрос. Представьте самый страшный вариант исхода соревнований, и вы поймете, что часто страх не реальный, а больше надуманный и вымышленный, и бояться, по сути, нечего и некого!

Одно из упражнений, которое мы рекомендуем, заключается в том, чтобы на бумаге написать себе вознаграждение за любой достигнутый результат (например, «если я буду в середине», «если я буду в пятерке», «буду в тройке», «2 место», «1 место»).

8. Хорошенько отдохните и выспитесь перед соревнованиями.

«Дорогой сон! Давно в детстве у меня были с тобой проблемы. Но сейчас я ТАК ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»

Зачастую нервозность, страх и волнение вызвано именно тем, что мы плохо отдохнули перед предстоящими соревнованиями. Поэтому непременно хорошо отдохните и выспитесь накануне соревнований, стараясь избегать тяжелой физической работы за день или два перед соревнованиями — организм должен отдохнуть.

10. Обратитесь к Богу или медитируйте перед соревнованиями.

«Не говори Богу, что у тебя есть проблема. Повернись к проблеме и скажи, что у тебя есть Бог».

Если вы верующий человек, тогда вам очень может помочь успокоиться чтение молитвы или посещение церкви накануне соревнований. Медитация также может помочь избавиться от страха перед предстоящим соревнованием

11. Займитесь любимым делом.

«Занимайтесь любимым делом, и вам никогда не придётся работать».

За день до соревнований постарайтесь заняться любимым делом, которое успокоит ваши нервы — почитайте хорошую книгу или посмотрите хороший фильм, сходите на массаж и т.п.

12. Воспринимайте будущие соревнования как тренировку.

«Тренировка и есть то место, где отдыхают душой и телом».

«Существует 3 причины неявки на тренировку: «1. Умер. 2. Заболел и умер. 3. Убили».

Относитесь к предстоящему соревнованию не как к концу света, а как к обычному занятию, как будто это просто тренировочный день, а не серьезное соревнование. А очередного соперника воспринимайте как препятствие, через которое нужно просто перешагнуть, поднявшись на ступеньку выше в вашем мастерстве. Выходите на ковёр не с целью победить, а с целью показать свою лучшую работу, продемонстрировать свои умения.

13. Не бойтесь критики после выступления.

«Избежать критики легко: нужно ничего не говорить, ничего не делать и быть никем».

Некоторые тренеры ругают и отчитывают своих подопечных после плохого результата. И часто спортсмен боится не столько проиграть, сколько порицания своего тренера или родных после конкурса. Отнеситесь к критике как к способу изменения себя в лучшую сторону. От тренера вы услышите именно то, что поможет вам в дальнейшем побеждать. Тибор Фишер сказал: «Если останавливаться всякий раз, когда тебя оскорбляют или в тебя плюются, то ты никогда не дойдёшь до места, куда тебе надо попасть».

14. Хорошо готовьтесь к соревнованиям.

«Возможно всё! Просто на невозможное требуется больше времени».

Чем лучше ваша подготовка, тем меньше страх. Готовьтесь физически в преддверии соревнования. Такой подход вполне оправдан, поскольку в противостоянии побеждает сильнейший и быстрейший. Важно понимать, что и противники тоже настроены победить. Они также будут выкладываться на тренировках, чтобы подойти в нужной кондиции к дате соревнований. Делайте то же самое – работайте до седьмого пота и даже чуть больше, чтобы иметь некоторое преимущество и запас сил.

Поэтому серьезно отнеситесь к подготовке и помните, что хорошая подготовка рождает уверенность в своих силах, которая, в свою очередь, убивает страх!

15. Найдите то, что мотивирует вас больше всего.

«Мотивация – волшебный пинок самому себе».

Это может быть желание достичь больших высот в боевом искусстве, или же доказать что-то себе — в любом случаем, попробуйте отыскать это «что-то», что будет для вас стимулом и что заставит отступить все страхи и волнения на задний план.

16. Физические упражнения способствуют снятию напряжения.

«Тренируй разминку!»

Перед соревнованиями хорошенько разогрейтесь. А также потрясите кистями рук, сделайте массаж каждой руки, пощипите мочки ушей, погладьте пальцы. Эти несложные действия стимулируют потоки крови и парализуют состояние волнения.

17. Чувство юмора – прекрасное лекарство от волнения.

«Чувство юмора – способность, позволяющая пережить отсутствие всего остального».

Поэтому, если есть возможность, поговорите с веселым, жизнерадостным человеком или даже «пофигистом». Он не только поднимет вам настроение и боевой дух, но и подскажет, что все в жизни проходит и не стоит ничему придавать большую значимость. Нервные клетки восстанавливаются с большим трудом, и в нашем состоянии здоровья заинтересованы только мы сами.

18. Разговор с тренером.

«Из сотни криков ты всегда услышишь шёпот тренера».

Попросите вашего тренера о проведении индивидуальной консультации перед соревнованиями. Спросите в приватной беседе о своих сильных и слабых сторонах, о том, на что нужно обратить внимание при выступлении. Бывает, 15 минут разговора по душам с вашим гуру хватит для того, чтобы поверить в себя. Соблюдайте установки своего наставника. Как бы вы хорошо ни анализировали противников, но все-таки ваш тренер понимает в этом аспекте намного больше. Пусть он проведет ту же самую работу и скажет вам, как нужно эффективнее всего действовать на ковре. Даже если ваши точки зрения расходятся, не спорьте, а доверьтесь его опыту.

19. Изучите стиль, достоинства и недостатки ваших соперников.

«Пока ты отдыхаешь, тренируется тот, кто потом тебя сделает».

За некоторое время до соревнований рекомендуем просмотреть видеозаписи выступлений ваших соперников и проанализировать их либо самому, а лучше всего вместе с вашим тренером. Понять его сильные и слабые стороны. Оценить собственные преимущества перед соперником. Ответьте себе на следующие вопросы: «В чем они меня превосходят? Какие у них слабые стороны? Как я могу использовать свои умения/подготовку против них? Какой их самый сильный прием? Что я могу ему противопоставить?»

20. Выработайте четкий психологический настрой.

«Жизнь полосатая, но цвета выбираем мы сами».

И победа, и поражение – это, прежде всего, образ мышления. Надо мыслить как победитель. Сила/мастерство и тактика – только половина успеха на соревновании. Остальная половина – ваша внутренняя установка. Именно она определит, победитель вы или побежденный. Чтобы оказаться в роли первого, вам нельзя ни на мгновение воспринимать себя как проигравшего. Вы должны не просто верить, но и чувствовать победу всем телом и разумом каждую секунду. Тогда вы обязательно придете к успеху.

21. Выкладывайтесь полностью.

«Там, где кончается терпение, начинается выносливость».

Иначе победить вы не сможете. Только безоговорочная самоотдача позволит вам занять призовое место. Нельзя ни в коем случае недооценивать противника. Всегда сохраняйте бдительность и не оставляйте ему не единого шанса.

22. Сделайте анализ результатов соревнования.

«Думай головой, а не общественным мнением!»

Если у вас все равно не получилось добиться высшей ступени пьедестала, тогда вам нужно понять почему. Проведите данную работу с тренером, чтобы не повторить этот результат.

23. Помните, что если вы участвуете в соревнованиях, если ваш тренер верит в вас, это уже 40 % победы в соревнованиях и 99% победы над самим собой. И это самое главное. Вы уже победитель.

24. И ещё: невозможно победить того, кто не сдаётся и твёрдо решил идти до конца.

25. Победы вам на соревнованиях!

Цвет в учебной и трудовой деятельности

Старинная мексиканская легенда гласит: когда-то, давным-давно, мир был чёрно-белым. Лишь на закате и на рассвете появлялись оттенки серого, чтобы чёрный цвет не переходил в белый слишком резко. А затем боги решили создать цвета, чтобы сделать мир более радостным обиталищем для мужчин, женщин и их детей. И тогда они забрались на верхушку огромного дерева и щедро разбросали цвета повсюду. И все эти цвета были не похожи один на другой.

О чём нам поведала эта бесхитростная легенда? О том, что мы всегда знали, но о чём мало задумывались. Цвет – это дар самой природы. Без него жизнь была бы монотонной, а мир – скучным и неинтересным. С цветом же не заскучаешь

Цвет – это яркая сторона детства. Дети любят цвет, реагируют на него, играют и увлекаются им. Однако реакция детей на цвет совсем не такая, как у взрослых. Если вы – учитель, то цвет должен стать вашим союзником. Но вы должны правильно пользоваться языком цвета. Дети оперируют с ограниченной палитрой, которая расширяется по мере того, как они взрослеют.

Маленьких детей неодолимо тянет к ярким цветам. До десяти лет многие дети любимым называют красный или розовый цвет, а также жёлтый. Но после десяти лет они начинают предпочитать синий. Психологи считают, что это связано с процессом взросления и способностью испытывать различные оттенки настроения.

Цветовые предпочтения детей сильно связаны с половой принадлежностью. Большинство девочек предпочитают розовый, лавандовый и фиолетовый. Мальчики же любят чёрный и другие тёмные тона гораздо больше, чем девочки. Многие специалисты пришли к выводу, что тяга к разным цветам является врождённой, генетически запрограммированной.

Цвет – это отличное средство управлять детьми и подростками. Это средство используется самыми различными способами и приводит к самым разным результатам. Вы можете применять интерес детей к цвету, чтобы обучать, подталкивать и вдохновлять подрастающее поколение.

Дети учатся распознавать цвета задолго до того, как узнают их названия. Они указывают на яркие предметы, ещё не умея сказать «красный», «жёлтый» и «зелёный». Название цветов дети усваивают в возрасте от двух до пяти лет. Девочки обычно запоминают названия цвета раньше мальчиков. Как только ребёнок научился распознавать и называть цвета, цвет помогает ему усваивать новую информацию. Цветовое усиление определённых свойств помогает детям усвоить, что является для них опасным. Человеческий глаз сразу же замечает сочетание жёлтого с чёрным, а мозг автоматически воспринимает это сочетание как сигнал опасности. Используйте эти цвета, чтобы пометить те предметы, которые дети трогать не должны. Исследования психолога Сиднея Зенталла, штат Индиана, показали, что дети с проблемами внимания лучше справляются с заданиями, где для визуальной стимуляции используется цвет. Улучшение было столь же заметным, как и при применении лекарственных средств.

Цвет – это полезное средство для выражения эмоций, особенно тех, которые ребёнку трудно выразить словами. Прослушав весёлую сказку со счастливым концом, дети начинают рисовать жёлтыми мелками. Светлые тона дети связывают с позитивными эмоциями, а тёмные – с негативными.

Многие наши американские коллеги используют методику Кевина О’Коннора «Раскрась свою жизнь» для определения самочувствия и настроения ребёнка на их занятиях. Наилучшие результаты она даёт у детей старше шести лет, которые знают названия цветов и понимают собственные чувства.

Красный – это основной тёплый цвет. Порой он действительно вызывает в человеке ощущение тепла. Комнату, стены которой выкрашены красным (или хотя бы розовым), можно меньше топить, чем комнату, выкрашенную голубым. Если вы хотите создать в помещении, где вы занимаетесь со своими детьми праздничную, тёплую обстановку, накрывайте столы красной праздничной скатертью, и тогда этот цвет согреет сидящих за столом и вызовет у детей тёплые чувства ко всем, сидящим рядом с ними. Помните, что при кратковременной работе, как установил французский врач Ферре, красный цвет увеличивает производительность труда.

Розовый – смесь красного и белого цветов. Он у детей ассоциируется с понятием хрупкости. Поэтому, если вы хотите подчеркнуть в своей работе с детьми иллюзорность, недолговечность, эфемерность какого-либо предмета или явления, используйте для его изображения бледно-розовый цвет

Оранжевый – привлекает внимание, увеличивает частоту дыхания и пульса. В небольших количествах он будит в детях мысли о радости, веселье и ярком солнце. Если вы хотите, чтобы дети на что-либо обратили внимание, приняли этот предмет, ощутили его пряность и пикантность, попробуйте ассоциировать его у них с оранжевым цветом.

Жёлтый – тревожит и привлекает внимание. Этот цвет ребёнок замечает первым. Он всегда сигнализирует о чём-то новом, необычном, интересном. Сочетание жёлтого с чёрным вызывает ощущение опасности. Большое же количество жёлтого цвета быстро утомляет. Ещё один недостаток жёлтого цвета – он бывает связан с предательством (в средние века Иуду изображали в жёлтом одеянии), а также с неразборчивостью (жёлтая пресса).

Зелёный цвет ассоциируется с прочностью, надёжностью и долговечностью. При длительной умственной и физической работе повышению работоспособности труда способствует зелёный цвет. Нежные зелёные оттенки шалфея, мха и медной патины успокаивают, приносят чувство стабильности и уверенности в себе и других людях.

Голубой и синий цвета

Голубой цвет вызывает ощущение благополучия. Он ассоциируется детьми с постоянством, верностью, честью. Голубой является холодным цветом, что отвлекает от него внимание. Помещение становится зрительно выше, если окрасить потолок в голубой цвет. Подростки считают голубой цвет неформальным – например, столь любимые молодёжью джинсы пронзительного голубого цвета. Яркий кобальт, сочетание синего и красного считается глубоким, интригующим и возбуждающим.

Фиолетовый цвет.

Дети очень любят этот цвет. Очень часто этот цвет используется в товарах для детей. Он интригует, заставляет присматриваться к предмету, привлекает непроизвольное внимание ребёнка.

Нейтральные цвета: чёрный, серый, белый, бежевый и коричневый.

При их использовании основной акцент делается на дизайн. Нейтральные цвета не отвлекают внимания ребёнка. Он обращает внимание на фактуру и содержание предмета. Нейтральные цвета хорошо использовать в больших помещениях и в больших количествах. Они хороши как сами по себе, так и в сочетании с другими нейтральными цветами. Из них получается отличный фон, поскольку они усиливают основной цвет – вот почему чёрный используется часто в сочетании с красным.

При оформлении интерьера классной комнаты следует учитывать, что надписи, символы и формы предметов должны привлекать внимание. Определённую роль здесь играет контрастное и раздражающее размещение предметов. Контрастные размещения вызывают у ребёнка состояние напряжения, пробуждающее интерес к предмету. Однако длительное воздействие контрастов может вызвать состояние стойкого напряжения, что вредно отражается на здоровье.

Профессиональная деформация

Профессиональные деформации — это изменения сложившейся структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса.

Известно, что труд положительно влияет на психику человека. С другой стороны, исследователи отмечают, что многолетнее выполнение одной и той же профессиональной деятельности приводит к:

- появлению профессиональной усталости,

- возникновению психологических барьеров,

- обеднению репертуара способов выполнения деятельности,

- утрате профессиональных умений и навыков,

- снижению работоспособности.

Профессиональные деформации нарушают целостность личности, снижают ее адаптивность, устойчивость, отрицательно сказываются на продуктивности деятельности.

Способы преодоления профессиональной деформации:

Необходимо научиться разделять профессиональную деятельность и частную жизнь. «Выгорание» усиливается всякий раз, когда границы между ними начинают стираться, и работа занимает большую часть жизни.

Для психологического благополучия педагогов абсолютно необходимо ограничивать работу пределами разумного и не позволять распространять ее на домашнюю жизнь. Семейные проблемы, являющиеся следствием «выгорания», могут быть облегчены “снижением рутинности”, когда люди направленно участвуют в специальных мероприятиях, полностью несвязанных с работой, которые позволяют им расслабиться, перестать думать о работе прежде, чем они добираются домой. Иногда это могут быть физические упражнения или уединение на некоторое время в парке, чтобы поразмышлять, или просто горячая ванна.

Определение краткосрочных и долгосрочных целей. Первое не только обеспечивает обратную связь, свидетельствующую о том, что человек находится на правильном пути, но и повышает долгосрочную мотивацию. Достижение краткосрочных целей — успех, который повышает степень самовоспитания. К концу очередного рабочего года очень важно включить цели, доставляющие удовольствие.

Общение. Когда люди анализируют свои чувства и ощущения и делятся ими с другими, вероятность «выгорания» значительно снижается или этот процесс менее выражен. Поэтому рекомендуется, чтобы работники делились своими чувствами с коллегами и искали у них социальной поддержки. Если вы делитесь своими отрицательными эмоциями с коллегами, те могут помочь найти вам разумное решение возникшей у вас проблемы.

Использование «тайм-аутов». Для обеспечения психического и физического благополучия очень важны «тайм-ауты», т.е. отдых от работы и других нагрузок. Работники любой сферы имеют отпуск, отдыхают во время праздников и в выходные дни. В наше сложное время, когда темп жизни все ускоряется, многие люди вынуждены работать практически без перерывов круглый год, находясь постоянно под действием стресса.

Овладение умениями и навыками саморегуляции. Овладение такими психологическими умениями и навыками, как релаксация, идеомоторные акты, определение целей и положительная внутренняя речь, способствует снижению уровня стресса, ведущего к «выгоранию». Например, определение реальных целей помогает сбалансировать профессиональную деятельность и личную жизнь. Определяя реальные цели, следует находить время и для работы, и для личной жизни, что будет способствовать предотвращению «выгорания».

Сохранение положительной точки зрения. Найдите людей, которые обеспечат социальную поддержку и, следовательно, помогут сохранить положительную точку зрения в отношении ваших действий.

Контроль эмоций, возникающих после завершения намеченной работы. При решении профессиональных задач важно уметь контролировать чувство тревожности и напряженности. Но завершение работы не всегда устраняет сильные психологические чувства, особенно если работа не принесла нужных результатов. Эмоции часто усиливаются и проявляются в ссорах с коллегами и подчиненными или, наоборот, в депрессии, которая приводит к «выгоранию».

Поддержание хорошей спортивной формы. Между телом и разумом существует тесная взаимосвязь. Хронический стресс воздействует на организм человека, поэтому очень важно поддерживать хорошую спортивную форму с помощью физических упражнений и рациональной диеты. Неправильное питание, увеличение или снижение массы тела отрицательно влияют на уровень самооценки и способствуют развитию синдрома «выгорания». Когда вы испытываете определенный стресс, попытайтесь сохранить хорошую спортивную форму, что поможет вам остаться устойчивым и психически.

Перспективным является использование личностно-ориентированных методик и арт-терапевтических техник с целью уменьшения профессионального стресса, профилактики и лечения синдрома эмоционального выгорания. Личностно-ориентированные методики должны быть направлены на познание своих личностных особенностей и развитие необходимых качеств и навыков. Арт-терапевтические техники в данном случае будут способствовать повышению психологической компетентности педагогов, снятию напряжения, развитию умений направлять свои негативные эмоции на неодушевленные предметы. В занятие можно включать приемы сказкотерапии, мандалотерапии, рисование и другие виды творчества.

Психология детского возраста

Согласно классическим и современным учениям, жизнь человека устроена по образу и подобию жизни Природы и Вселенной. Она лишь один большой цикл существования внутри других, ещё более великих циклов таинственного процесса эволюции, которые не может постичь ограниченный человеческий ум.

Психологи говорят о важнейших семилетних возрастных циклах (они считаются, начиная с рождения). Таким образом, человек получает все возможности для целостного и разностороннего развития своей личности.

От рождения до 7 лет.

Ребёнок в это время только начинает постигать мир. У него очень сильна связь с мамой. Главную роль в его жизнедеятельности выполняет игра. При помощи игры ребёнок учится вхождению во взрослую жизнь. В игре он учится общению с другими детьми, в игре закладываются навыки семейных отношений («Дочки-матери»), основы профессий (дети любят играть в доктора, в парикмахера, в космонавтов, в продавцов и т.д.). Благодаря игре мы можем установить контакт с ребёнком, наладить общение. В это время ребёнок задаёт очень важные вопросы о смысле жизни, о прекрасном, о мироздании. Именно в этом возрасте рождаются первые мечты и стремления. Все его мечты, желания, стремления отражаются в его играх, рисунках, рассказах. Именно отсюда родители могут получить ценнейшую информацию о сокровенной жизни своего малыша. Именно в это время (а точнее – до 5 лет) мы можем сформировать у ребёнка чувство прекрасного, сензитивность. В это время нужно давать ребёнку слушать красивую музыку, размышлять над ней, учиться её почувствовать. Можно попросить изобразить на бумаге, в красках, услышанное. В это время нужно показывать ребёнку образцы живописи (Рафаэля, Леонардо да Винчи, Васнецова и т.д.). Просить рассказать о том, что видит, узнать, нравится ли ему, что конкретно нравится. После пяти лет сензитивный период заканчивается. К семи годам ребёнок, как правило, готов к дальнейшей социализации в школе.

В этом возрасте главное – не потакать капризам малыша, дать ему понять, что он – не центр вселенной. Если не удастся привить ему элементарное понимание того, что можно и чего нельзя, потом справиться с ним будет очень трудно, а эмоциональные всплески будут продолжаться всю жизнь. Этот период очень важен в жизни ребёнка. Ибо то, что происходило с ним в этом возрасте, отразится на его дальнейшей судьбе. Если ребёнку не хватало кальция, его кости навсегда останутся хрупкими. Если не хватало родительской любви и заботы, он до конца жизни будет чувствовать себя обделённым, и будет испытывать огромные трудности в общении с людьми, в приспособлении к социальной среде. Если в этом возрасте ребёнку не будет хватать пищи для души – вся его жизнь может пройти впустую, он может так и никогда не понять, для чего родился и ради чего жил.

От 7 до 14 лет.

Ребёнок в этом возрасте начинает осознавать своё внутреннее «Я» и отделять себя от окружения. Одновременно и постепенно в нём пробуждается потребность оценивать, рассуждать, вести себя как взрослый и стремиться, чтобы таковым его и воспринимали. Внутренний диалог заменяется диалогом с внешним миром. Свой вклад в этот значительный перелом в сознание вносят телевидение, школа, семья, окружающая среда, то есть, вся система воспитания, система норм и принципов социального поведения, а также законов, отражающих конкретную жизненную действительность, которую он должен постепенно осваивать.

В этом возрасте чрезвычайно важна роль родителей и взрослых как учителей и наставников, чей авторитет опирается не на показательную порку или показательное поощрение, а на глубокое взаимное доверие, когда есть тот, кто знает больше. В ребёнке пробуждаются энергетические ресурсы и потенциалы, поэтому он становится очень активным, динамичным, подвижным, причём такими же динамичными, активными и подвижными становятся его ум, внутренний мир. Мало кто из взрослых замечает пробуждающийся в этом возрасте духовный голод, растущую жажду познания. Ребёнка интересует всё – от устройства мира до строения автомобиля. Его любознательность животрепещуща, искренна, заразительна. Она даёт замечательную возможность родителям тряхнуть стариной, вернуться в молодость, почувствовать неподдельный интерес к тому, что происходит.

В этом возрасте происходит кризис 7-8 лет. Это кризис начала социализации. Ребёнок идёт в школу, игровая деятельность сменяется учебной. Это новый для него род деятельности. А к новому нужно привыкнуть, адаптироваться. Детям в этом возрасте очень важно одобрение и поощрение. Но и критика (конструктивная) должна быть обязательно. Но она критика по существу. Ровным счётом, как и одобрение. Критиковать мы можем ребёнка только за его поступки. Не ты плохой, а ты плохо поступил. Человек не может быть плохим. Плохими могут быть его поступки. Уже необходимо в этом возрасте давать ребёнку некоторую самостоятельность: выполнять несложную работу по дому, приучить ходить его в ближайший магазин за хлебом, давать посильные поручения, чтобы он не чувствовал себя уникальным комнатным растением, а понимал, что он равноправный член семьи и общества, что когда-то и на его плечи ляжет забота о семье. Игра в этом возрасте ещё имеет огромное значение. Пусть играет. В игре познаётся жизнь. Обучение в форме игры – отличная возможность привить ребёнку желание учиться. Не нужно зацикливаться на полученной отметке. Если у ребёнка что-то не получается, и за это он получил низкую отметку, ругать его не стоит. Нужно просто помочь ему сделать так, чтобы получилось. Нужно внушить ребёнку, что ученик для того и учится, чтобы совершать ошибки и на своих ошибках учиться. Тот, кто не ошибался, ничему не научился. Очень частотны страхи: страх сделать ошибку, страх наказания, страх оценивания. Ребёнок, у которого такой страх превалирует, будет иметь заниженную самооценку и низкий уровень притязаний. Он не сможет полностью раскрыть свой потенциал. Страх будет сковывать его. И родительские запреты, постоянное «нельзя». Говоря «нельзя» очень часто, мы думаем, что спасаем нашего ребёнка. Неправда, мы выращиваем труса. «Нельзя» нужно говорить только в действительно опасных для здоровья и жизни ребёнка ситуациях. Ребёнок должен иметь некоторую свободу действий. Мы не вырастим из девочки хорошую хозяйку, если не будем давать ей возможность помогать нам по хозяйству, ссылаясь на то, что она может что-то испортить, сделать что-то не так и т.д.

Очень важно в этом возрасте привить у детей чувство уважения к старшим. Мальчики в этом возрасте начинают копировать поведение своих пап. Девочки – мам. Как мы себя ведём, что мы говорим, как мы относимся к другим, дети видят и запоминают. Неважно, что мы им при этом говорим. Если отец, держа в руках дымящуюся сигарету, читает сыну проповедь о том, что курить вредно и опасно для жизни, он добьётся лишь того, что сын будет считать его лжецом. А разве не так? Говорит одно, а делает другое. Мало того, что сын будет курить, он ещё будет лгать. Родители иногда обсуждают учителей при детях, или, например, когда ребёнок находится в другой комнате, играет с другими детьми, и, кажется, их не слышит. Поверьте, слышит! Услышав, наматывает на ус: «Марь Иванна далеко не ангел, она не такая хорошая, как я раньше думал». Обсуждением учителей в присутствии детей вы приучаете детей не уважать учителей, как и, впрочем, других взрослых. Вы поговорили, обсудили и забыли. А ребёнок запомнил и сделал выводы. А потом мы удивляемся, почему наш ребёнок хамит, почему он сбегает с уроков, дерётся, огрызается и т.д. Представьте, каким вы хотите видеть своего ребёнка? Перечислите качества.

Добрым? Дружелюбным? Настойчивым? Уверенным в себе? Образованным? Культурным?

Эти качества с неба не упадут. Не вырастут сами по себе. Их нужно растить вам, дорогие родители.

Как? Личным примером.

Подумайте, а у вас эти качества есть?

Если папа ругается с соседом по лестничной клетке, в маршрутке не уступает места женщинам, не подаёт женщине руки, ругается матом и т.д., то и сын будет поступать также. Потому что папа – самый близкий и понятный пример мужского поведения.

Если родители в семье не читают, то и ребёнок не будет читать.

Если вы сами в театр и кино не ходите, то заядлого театрала не вырастите и т.д.

Самое главное – ваш личный пример. А это – дело очень трудное, потому что придётся самих себя растить, изменять.

И ещё. Необходимо любить своего ребёнка.

А это непросто. Это не значит, что нужно его баловать, возить по заграницам и мировым курортам, покупать ему всё, что он ни пожелает, Нет, это совсем не любовь. Любовь – это труд. Каждодневный, кропотливый. Это разговоры по душам, это совместные хобби, это объятия, это принятие ребёнка таким, какой он есть, это смирение и вечное прощение, это умение усмирить свой гнев при виде двоек в дневнике, это совместный труд, привитие трудовых и учебных навыков, это желание своему ребёнку счастья стать настоящим человеком.

УДАЧИ ВАМ!

Развитие субъектности учащихся

Основной задачей школьного обучения является формирование личности ученика, тех его качеств, которые помогут ему в дальнейшей социализации, да и в принципе во всех сферах жизнедеятельности. Другими словами, мы должны воспитать Человека. Это очень почётно, но и необыкновенно тяжело.

Современная педагогика выделяет качество, лежащее в основе всех ключевых компетенций – субъектность.

Что же это такое? Субъектность – это психологическое образование, основу которого составляет отношение человека к себе как к деятелю.

Это человеческая способность самостоятельно строить и преобразовывать собственную жизнедеятельность. Она позволяет человеку самоопределяться в жизненном мире, включаться в существующее и творить новые виды деятельности и формы общения с другими людьми.

Это основа личности, способность человека выстраивать жизнь в соответствии с собственными целями и ценностями.

Субъектность определяется в активной творческой позиции человека при решении жизненных задач, в способности к саморегуляции и саморефлексии собственного труда, в умении быть ответственным за собственные действия, а в широком смысле – за собственную деятельность.

На сегодняшний день есть 2 точки зрения на субъектность ребёнка.

1. Ребёнок – изначально объект обучения.

2. Ребёнок – изначально субъект обучения. Но сначала он «слабенький» субъект. Год за годом, благодаря социальному обучению и воспитанию, ребёнок постепенно восходит к субъектности.

Современная психология склоняется, безусловно, ко второй точке зрения. И, считается, восхождение ребёнка к субъектности должно происходить под началом его учителя, человека, который сможет помочь ему в этом, создаст уникальную образовательную среду для развития такого системного качества, как субъектность – основы основ процесса успешной социализации личности.

Тренер и учитель, безусловно, воздействуют на формирование личности учащихся, но точечно, на своих тренировках и уроках. Процесс развития субъектности же идёт постоянно, не только на уроках, но и на культурных, досуговых мероприятиях, во внеурочное время. И здесь очень велика роль воспитателя, своеобразной второй мамы класса.

Как же развивать эту самую пресловутую субъектность?

Сначала нужно понять, ЧТО нам нужно развивать. Ведь субъектность – системное качество. Она не является чем-то обособленным от черт характера, например. Составляющие субъектности: творческость, уникальность, общение (понимание и принятие другого), рефлексивность, самостоятельность, активность, саморазвитие, свобода выбора и ответственность за него. Именно эти качества нам нужно развивать в наших воспитанниках. И львиная доля труда достаётся классному руководителю.

На развитие каждого из данных качеств может быть направлен ряд мероприятий как обучающего плана, так и воспитательного характера. Это могут быть тематические классные часы, обучающие и ролевые игры, проблемные ситуации, всевозможные гостиные – «Музыкальная», «Литературная», «Философская», «Поэтическая» и т.д. Никто и никогда не заменит слова учителя. Разговоры по душам, совместная деятельность и т.д. Максимальное использование активных методов обучения и, прежде всего, исследовательского и метода проектов. Сейчас выпускается огромное количество учебных пособий, книг по развитию этих качеств. Главное здесь – активность и заинтересованность классного руководителя. Главное – цель, которую ставит перед собой учитель. Отработать положенные часы, потерпеть как-нибудь и радостно, либо тяжело вздыхая, выйти из школы и пойти домой. Либо — воспитать Человека. Взрастить из маленького, неокрепшего физически, психически и духовно организма самостоятельного, умеющего ставить цели и успешно решать их, активного, умного и мыслящего человека.

Если учитель ставит перед собой цель № 2, то сам собой напрашивается вывод – он сам должен быть субъектом. Это основное условие.

И в заключение — небольшая притча:

Молодая женщина пришла к мудрецу за советом.

— Мудрец, моему ребенку исполнился месяц. Как мне следует воспитывать свое дитя: в строгости или же в ласке?

Мудрец взял женщину и подвел к виноградной лозе:

— Посмотри на эту лозу. Если ты не будешь ее обрезать, если, жалея лозу, ты не будешь отрывать у нее лишние побеги, то лоза одичает. Потеряв контроль над ростом лозы, ты не дождешься сладких вкусных ягод. Но если ты укроешь лозу от солнца и его ласки, если не будешь заботливо поливать корни лозы, то она зачахнет и ты не получишь сладких вкусных ягод… Лишь при разумном сочетании того и другого удается вырастить изумительные плоды и вкусить их сладость!

Во всём должна быть мера. Умеренность, умение держаться золотой середины, разумность – тоже составляющие субъектности.

Семейные традиции на службе у педагога

В последнее время психологи и педагоги много говорят о психофизическом здоровье своих подопечных. И это правильно. Потому что сейчас слишком малый процент детей может похвалиться отменным здоровьем. Детские учреждения здравоохранения, в частности больницы, переполнены больными детьми. Причём заболевания, с которыми обращаются за помощью к врачам родители со своими чадами, это далеко не «безобидные» гриппы и ОРЗ. Высок процент детей с серьёзными сердечными и эндокринными патологиями, почечными проблемами. Детей, страдающих хроническими желудочно-кишечными заболеваниями, такое огромное количество, что впору хвататься за голову.

Разговорившись в больнице с мальчиком 13 лет, страдающим хроническим гастритом, я поразилась его смирению перед болезнью. Грустно, совсем как взрослый, улыбнувшись, он произнёс: «Да, я уже 9 раз глотал эту самую трубку, да, я уже много лет лечусь в гастроэнтерологии, а что делать, придётся терпеть всю жизнь, так мама сказала». На мой вопрос: «Хотел бы ты изменить ситуацию, попытаться выздороветь?» он посмотрел на меня как на ненормальную и ответил: «Вы что, не знаете, что это НЕВОЗМОЖНО вылечить!»

Я была шокирована его ответом, его поведением. Ведь это же просто подросток, бывший ребёнок, приоритетом которого должен быть оптимизм и вера в то, что он бессмертен и может решить любые проблемы!

Но всё оказалось не так просто.

И мне захотелось узнать, почему у нас так велик процент детей, болеющих ревматизмом сердца, имеющих сердечные пороки различной тяжести, сниженный практически до нуля иммунитет и т.д.

Я прочитала большое количество разнообразной литературы. В основном всё там сводилось к абсолютно правильной мысли: все болезни тела от болезней души.

Всё так. Но почему детские души болеют? Ведь не в военное время живут. Нет голода, холода, разрухи. Наши дети обуты, одеты, иногда так, что нам и не снилось. Почему так процветают психосоматические заболевания?

Да, очень плохая экологическая сиуация. Не поспоришь. Да, продукты отвратительного качества с разными химическими добавками. Но человеческий организм имеет очень важную особенность: адаптацию. Мы адаптировались к изменению радиационного фона Земли, к озоновым дырам, к всемирной загазованности и т.д. Что нам какие-то продукты питания? Ерунда! Так в чём же дело?

Я думаю, что одной из реальных причин повышения общей заболеваемости детей является некрепкая семья. На данный момент в обществе происходит обветшание семейного института. И первыми под уничтожение, разрушение попали семейные традиции и ритуалы, поддерживающие её прочность, жизнестойкость.

Для чего и каким образом создавались семейные традиции?

Скорее всего, всё происходило спонтанно, само по себе. Когда семья крепка, и люди, живущие в ней, любят и ценят друг друга, им хочется находиться вместе, общаться, делиться своими интересами, мыслями, чувствами, переживаниями, удачами и неудачами. Традиции – самое естественное и оптимальное решение задачи семейного сближения.

Традиционные вечерние чаепития, совместные просмотры любимых фильмов и телепередач с последующим их обсуждением, воскресные походы в лес, на лыжах, коньках, на речку и т.д., — всё это является прекрасным цементом, скрепляющим союз любящих сердец, родных душ.

Семейные традиции и ритуалы создавались также не только для усиления родственных уз, а ещё и для того, чтобы человек, через повторение красивых, приносящих удовольствие, несущих определённый, иногда даже сакральный (Рождество, Пасха, Новый год и т.д.) смысл, обретал ощущение устойчивости мира, в котором он живёт, спокойствие и значимость своей индивидуальной жизни, явственно ощущал собственную причастность своему роду, семье, человечеству в целом.

Благодаря семейным традициям и ритуалам ребёнок обретал целостность, гармонию с окружающим миром, а, значит, психологическую защищённость. Потребность в защите – одна из базовых человеческих потребностей (по А. Маслову). Если она не удовлетворена, ни о каком физическом здоровье не может быть и речи, не говоря уже о духовном росте, психическом развитии.

Разрушающийся институт семьи и брака, когда люди отрываются от своих корней, являются «Иванами, родства не помнящими», не умеют создавать родственных уз, строить семейные отношения, первым делом приводит к вырождению традиций и ритуалов. Дети, растущие в таких семьях, не чувствуют стабильности. Их мир шаток, постоянно стремится к разрушению. Отсюда – болезни как реакция на нестабильность.

А ведь сама природа нам подсказывает, как необходимо жить в этом мире. На Земле происходит смена времён года, дня и ночи и т.д. Неуклонная, постоянная цикличность – один из законов природы. Человек – часть природы и должен жить по её законам. Раз природой нам предписывается соблюдать циклы, мы должны это делать, для того, чтобы быть целостными, здоровыми, гармоничными. Именно традиции лежат в основе соблюдения внутрисемейных циклов. Педагог как никто другой должен понимать это и объяснять родителям своих воспитанников.

Иногда иллюзорное семейное благополучие рождает видимость счастья. Люди, уже ставшие друг другу чужими, пытаются сохранить то, что осталось. Цепляются за уходящее, хотят показать окружающим, что у них всё хорошо. Но, как правило, именно утерянные традиции и забытые ритуалы являются показателем разрушения семьи.

Спросите у своих воспитанников или их родителей, есть ли у них семейные традиции и ритуалы, и какие они. Если это формальное «отмечание» Нового года, 8-го Марта, дней рождения, а традиций уникальных, рождённых именно в этой семье и передающихся из поколения в поколение, нет, это говорит о том, что семья нестабильна, и психофизическое здоровье ребёнка под угрозой.

Ещё нужно отличать «живые» традиции от «мёртвых».

«Живые» традиции всегда приносят свет, радость, счастье. Их лелеют, оберегают. Они являются своеобразными маячками, на которые слетаются все домашние.

«Мёртвые», отжившие традиции или традиции, созданные искусственным путём, нехарактерные данной семье, её устоям, жизненным принципам, не проживаются, исполняются формально, малоэмоционально, без желания.

Один из моих воспитанников как-то мне сказал: «Завтра у папы день рождения. Вот беда, надо подарок дарить. Вообще не понимаю, зачем весь этот бред?» О каких традициях в этой семье может идти речь? Ребёнку не было привито уважение к членам семьи, у него нарушена духовная связь с отцом, главой рода. День рождения человека – это день прихода его в этот мир, очень знаковый, энергетически сильный день, когда именинник своим «деньрожденческим светом» насыщает всех близких ему людей. В этот день человек изначально получил право на любовь, принятие, ласку, внимание и заботу. Ведь самые крепкие узы – узы любви и заботы. Что могут дать родители этого мальчика своему ребёнку? Какую любовь, если даже День рождения считают ненужной формальностью и даже обузой. Ребёнок, выросший в такой семье с обесцененными традициями, ничего не сможет привнести в свою семью, если, конечно, он её создаст, что далеко не факт.

Поэтому задачей педагога должно стать информирование родителей воспитанников о первостепенной важности сохранения и соблюдения уникальных внутрисемейных традиций. Это может быть выступление педагога на родительском собрании, написание брошюры для родителей, проведение «Родительской гостиной» и любого другого мероприятия, имеющего целью сплочение семьи, а, значит, сохранение здоровья воспитанников.

Также очень важен собственный пример педагога. Детский коллектив – это большая семья. Придумайте для своего коллектива несколько красивых, символичных, насыщенных смыслом традиций, ритуалов. И неуклонно их соблюдайте, дабы подарить воспитанникам ощущение стабильности и гармонии. Ведь если в семье не прививают традиции, то это не значит, что в учебном коллективе это тоже делать не нужно. Наоборот, очень даже нужно! Душа ребёнка очень пластична, она быстро обучается новому. Подарите вашим воспитанникам праздник, счастливые мгновенья, а с ними капельку любви, частичку вашего сердца, и, значит, немножко здоровья.

Дусказиев.indd

%PDF-1.3 % 1 0 obj >]/Pages 3 0 R/Type/Catalog/ViewerPreferences>>> endobj 2 0 obj >stream uuid:076f77ce-dc88-4f61-abef-603ad3a6f5a0adobe:docid:indd:ea7bf481-7d56-11dd-95df-ee053d047322adobe:docid:indd:ea7bf481-7d56-11dd-95df-ee053d047322proof:pdf1693774d1-7d56-11dd-a27b-e84dba969304adobe:docid:indd:caa88c9f-7d55-11dd-8abd-a0c8578ab66d

Конвенция о правах инвалидов — Конвенции и соглашения — Декларации, конвенции, соглашения и другие правовые материалы

Конвенция о правах инвалидов

Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года

Преамбула

Государства — участники настоящей Конвенции,

a) напоминая о провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций принципах, в которых достоинство и ценность, присущие всем членам человеческой семьи, и равные и неотъемлемые права их признаются за основу свободы, справедливости и всеобщего мира,

b) признавая, что Организация Объединенных Наций провозгласила и закрепила во Всеобщей декларации прав человека и в Международных пактах о правах человека, что каждый человек обладает всеми предусмотренными в них правами и свободами без какого бы то ни было различия,

c) подтверждая всеобщность, неделимость, взаимозависимость и взаимосвязанность всех прав человека и основных свобод, а также необходимость гарантировать инвалидам полное пользование ими без дискриминации,

d) ссылаясь на Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенцию о правах ребенка и Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей,

e) признавая, что инвалидность — это эволюционирующее понятие и что инвалидность является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими,

f) признавая важность, которую принципы и руководящие ориентиры, содержащиеся во Всемирной программе действий в отношении инвалидов и в Стандартных правилах обеспечения равных возможностей для инвалидов, имеют с точки зрения влияния на поощрение, формулирование и оценку стратегий, планов, программ и мероприятий на национальном, региональном и международном уровнях для дальнейшего обеспечения инвалидам равных возможностей,

g) подчеркивая важность актуализации проблем инвалидности как составной части соответствующих стратегий устойчивого развития,

h) признавая также, что дискриминация в отношении любого лица по признаку инвалидности представляет собой ущемление достоинства и ценности, присущих человеческой личности,

i) признавая далее многообразие инвалидов,

j) признавая необходимость поощрять и защищать права человека всех инвалидов, в том числе нуждающихся в более активной поддержке,

k) будучи озабочены тем, что, несмотря на эти различные документы и начинания, инвалиды продолжают сталкиваться с барьерами на пути их участия в жизни общества в качестве равноправных членов и с нарушениями их прав человека во всех частях мира,

l) признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни инвалидов в каждой стране, особенно в развивающихся странах,

m) признавая ценный нынешний и потенциальный вклад инвалидов в общее благосостояние и многообразие их местных сообществ и то обстоятельство, что содействие полному осуществлению инвалидами своих прав человека и основных свобод, а также полноценному участию инвалидов позволит укрепить у них ощущение причастности и добиться значительных успехов в человеческом, социальном и экономическом развитии общества и искоренении нищеты,

n) признавая, что для инвалидов важна их личная самостоятельность и независимость, включая свободу делать свой собственный выбор,

o) считая, что инвалиды должны иметь возможность активной вовлеченности в процессы принятия решений относительно стратегий и программ, в том числе тех, которые их прямо касаются,

p) будучи озабочены трудными условиями, с которыми сталкиваются инвалиды, подвергающиеся множественным или обостренным формам дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального, этнического, аборигенного или социального происхождения, имущественного положения, рождения, возраста или иного обстоятельства,

q) признавая, что женщины-инвалиды и девочки-инвалиды как дома, так и вне его нередко подвергаются большему риску насилия, травмирования или надругательства, небрежного или пренебрежительного отношения, плохого обращения или эксплуатации,

r) признавая, что дети-инвалиды должны в полном объеме пользоваться всеми правами человека и основными свободами наравне с другими детьми, и напоминая в этой связи об обязательствах, взятых на себя государствами — участниками Конвенции о правах ребенка,

s) подчеркивая необходимость учета гендерного аспекта во всех усилиях по содействию полному осуществлению инвалидами прав человека и основных свобод,

t) подчеркивая тот факт, что большинство инвалидов живет в условиях нищеты, и признавая в этой связи острую необходимость заниматься проблемой отрицательного воздействия нищеты на инвалидов,

u) принимая во внимание, что обстановка мира и безопасности, основанная на полном уважении целей и принципов, изложенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и на соблюдении применимых договоров в области прав человека, является непременным условием для полной защиты инвалидов, в частности во время вооруженных конфликтов и иностранной оккупации,

v) признавая, что важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами,

w) принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых в Международном билле о правах человека,

x) будучи убеждены в том, что семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства и что инвалиды и члены их семей должны получать необходимую защиту и помощь, позволяющие семьям вносить вклад в дело полного и равного пользования правами инвалидов,

y) будучи убеждены в том, что всеобъемлющая и единая международная конвенция о поощрении и защите прав и достоинства инвалидов явится важным вкладом в преодоление глубоко неблагоприятного социального положения инвалидов и в расширение их участия в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни при равных возможностях — как в развитых, так и в развивающихся странах,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Цель

Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства.

К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.

Статья 2

Определения

Для целей настоящей Конвенции:

«общение» включает использование языков, текстов, азбуки Брайля, тактильного общения, крупного шрифта, доступных мультимедийных средств, равно как печатных материалов, аудиосредств, обычного языка, чтецов, а также усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, включая доступную информационно-коммуникационную технологию;

«язык» включает речевые и жестовые языки и другие формы неречевых языков;

«дискриминация по признаку инвалидности» означает любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью или результатом которого является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной области. Она включает все формы дискриминации, в том числе отказ в разумном приспособлении;

«разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод;

«универсальный дизайн» означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. «Универсальный дизайн» не исключает ассистивные устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.

Статья 3

Общие принципы

Принципами настоящей Конвенции являются:

a) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и независимости;

b) недискриминация;

c) полное и эффективное вовлечение и включение в общество;

d) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества;

e) равенство возможностей;

f) доступность;

g) равенство мужчин и женщин;

h) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.

Статья 4

Общие обязательства

1. Государства-участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав человека и основных свобод всеми инвалидами без какой бы то ни было дискриминации по признаку инвалидности. С этой целью государства-участники обязуются:

a) принимать все надлежащие законодательные, административные и иные меры для осуществления прав, признаваемых в настоящей Конвенции;

b) принимать все надлежащие меры, в том числе законодательные, для изменения или отмены существующих законов, постановлений, обычаев и устоев, которые являются по отношению к инвалидам дискриминационными;

c) учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение прав человека инвалидов;

d) воздерживаться от любых действий или методов, которые не согласуются с настоящей Конвенцией, и обеспечивать, чтобы государственные органы и учреждения действовали в соответствии с настоящей Конвенцией;

e) принимать все надлежащие меры для устранения дискриминации по признаку инвалидности со стороны любого лица, организации или частного предприятия;

f) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку товаров, услуг, оборудования и объектов универсального дизайна (определяемого в статье 2 настоящей Конвенции), чья подгонка под конкретные нужды инвалида требовала бы как можно меньшей адаптации и минимальных затрат, способствовать их наличию и использованию, а также продвигать идею универсального дизайна при выработке стандартов и руководящих ориентиров;

g) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку, а также способствовать наличию и использованию новых технологий, включая информационно-коммуникационные технологии, средств, облегчающих мобильность, устройств и ассистивных технологий, подходящих для инвалидов, с уделением первоочередного внимания недорогим технологиям;

h) предоставлять инвалидам доступную информацию о средствах, облегчающих мобильность, устройствах и ассистивных технологиях, в том числе новых технологиях, а также других формах помощи, вспомогательных услугах и объектах;

i) поощрять преподавание специалистам и персоналу, работающим с инвалидами, признаваемых в настоящей Конвенции прав, чтобы совершенствовать предоставление гарантированных этими правами помощи и услуг.

2. Что касается экономических, социальных и культурных прав, то каждое государство-участник обязуется принимать, максимально задействуя имеющиеся у него ресурсы, а в случае необходимости — прибегая к международному сотрудничеству, меры к постепенному достижению полной реализации этих прав без ущерба для тех сформулированных в настоящей Конвенции обязательств, которые являются непосредственно применимыми в соответствии с международным правом.

3. При разработке и применении законодательства и стратегий, направленных на осуществление настоящей Конвенции, и в рамках других процессов принятия решений по вопросам, касающимся инвалидов, государства-участники тесно консультируются с инвалидами, включая детей-инвалидов, и активно привлекают их через представляющие их организации.

4. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает каких-либо положений, которые в большей степени способствуют реализации прав инвалидов и могут содержаться в законах государства-участника или нормах международного права, действующих в этом государстве. Не допускается никакое ограничение или умаление каких бы то ни было прав человека и основных свобод, признаваемых или существующих в каком-либо государстве — участнике настоящей Конвенции в силу закона, конвенций, правил или обычаев, под тем предлогом, что в настоящей Конвенции не признаются такие права или свободы или что в ней они признаются в меньшем объеме.

5. Положения настоящей Конвенции распространяются на все части федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или изъятий.

Статья 5

Равенство и недискриминация

1. Государства-участники признают, что все лица равны перед законом и по нему и имеют право на равную защиту закона и равное пользование им без всякой дискриминации.

2. Государства-участники запрещают любую дискриминацию по признаку инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную правовую защиту от дискриминации на любой почве.

3. Для поощрения равенства и устранения дискриминации государства-участники предпринимают все надлежащие шаги к обеспечению разумного приспособления.

4. Конкретные меры, необходимые для ускорения или достижения фактического равенства инвалидов, не считаются дискриминацией по смыслу настоящей Конвенции.

Статья 6

Женщины-инвалиды

1. Государства-участники признают, что женщины-инвалиды и девочки-инвалиды подвергаются множественной дискриминации, и в этой связи принимают меры для обеспечения полного и равного осуществления ими всех прав человека и основных свобод.

2. Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения всестороннего развития, улучшения положения и расширения прав и возможностей женщин, чтобы гарантировать им осуществление и реализацию прав человека и основных свобод, закрепленных в настоящей Конвенции.

Статья 7

Дети-инвалиды

1. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с другими детьми.

2. Во всех действиях в отношении детей-инвалидов первоочередное внимание уделяется высшим интересам ребенка.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели право свободно выражать по всем затрагивающим их вопросам свои взгляды, которые получают должную весомость, соответствующую их возрасту и зрелости, наравне с другими детьми и получать помощь, соответствующую инвалидности и возрасту, в реализации этого права.

Статья 8

Просветительно-воспитательная работа

1. Государства-участники обязуются принимать безотлагательные, эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы:

a) повышать просвещенность всего общества, в том числе на уровне семьи, в вопросах инвалидности и укреплять уважение прав и достоинства инвалидов;